藝術家們的維特根斯坦

↑

藝術家們的維特根斯坦

特里·伊格爾頓 吳萬偉/譯

藝術家們為什麼對路德維希·維特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)如此著迷呢?弗雷格(Frege)是哲學家中的哲學家,伯特蘭·羅素(Bertrand Russell)是店鋪老闆眼中的聖人,但是維特根斯坦是詩人、作曲家、小說家和電影導演中的哲學家。德里克·加曼(Derek Jarman)拍攝的最後一部電影是關於維特根斯坦的。小說家布魯斯·達菲(Bruce Duffy)以維特根斯坦的傳奇生活為素材撰寫了小說《我眼中的世界》(The World As I Found It),作曲家紐美因(M. A.Nummine)在他的邏輯哲學組曲(Tractatus Suite)中把維特根斯坦的《邏輯哲學論》(Tractatus Logico-Philosophicus)配上音樂,其中的片言隻語還被荷蘭的流行歌曲組合用沙啞的帶有德語口音的聲音在激情四射的舞台上演出。這個名單可以列得很長很長。

維特根斯坦家族

毫無疑問,維特根斯坦的魅力來自這位哲學家從富裕到貧窮的具有寓言色彩的思想家本質。維特根斯坦雖然出生於奧匈帝國最有錢的工業巨頭家庭,卻甘願放棄了大部分的財富,把絕大部分時間花在托爾斯泰式(Tolstoyan)的「啊,你真純樸!」(sancta simplicitas)的虔誠追求。像很多20世紀早期的知識分子一樣,維特根斯坦用非常複雜的方式熱衷簡樸的生活。他的修士般的苦行禁慾和維也納的實際生活形成鮮明對比。維也納是華麗藝術和驚駭的庸俗作品的戰場,充滿華爾茲舞曲,摜奶油,巧克力蛋糕和高雅文化。政治氣氛越嚴酷,它反而越無情和輕薄。奧地利諷刺作家卡爾·克勞斯(Karl Kraus)說「在柏林,情況異常嚴峻,但並非不可救藥。而在維也納,情況正好相反,已經不可救藥,但並不嚴峻。」當然,這個說法並不完全正確:在維特根斯坦的青年時期,這個城市受到異常的自殺潮的影響,其中包括這個哲學家的兩個兄弟。

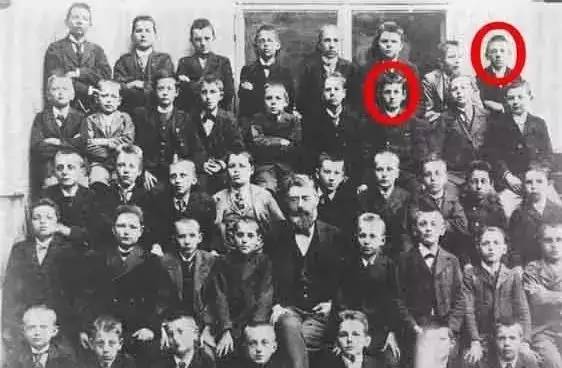

希特勒和他的同學維特根斯坦,這是一張看似普通的年代已久的中學合影照,由於其中兩位影響世界的人物而變得不再普通。

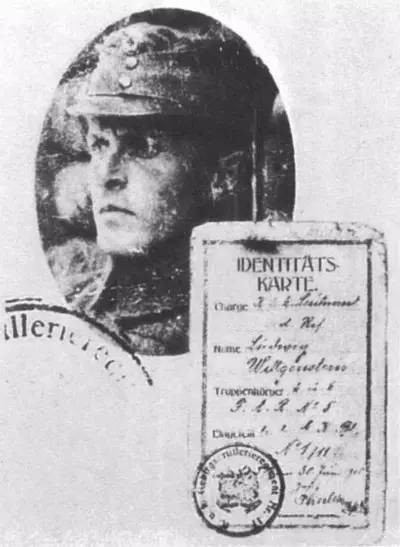

邏輯實證主義(Logical positivism)是對維也納浮誇和空虛的一個反應。這個新的哲學樸素、簡潔、訓練有素,清楚易懂。維特根斯坦自己蔑視物質追求,在曼徹斯特一直熱衷工程製作(對任何彎曲的,呼呼旋轉的,狹長的,發出聲音的東西都感到著迷。)、鄉村教書的魔力、修道院的園藝、甚至到蘇聯的奇怪旅行並希望在那裡接受培訓當醫生。(他不是馬克思主義者,雖然他的一些在劍橋大學的好朋友是。難怪他對資本主義的批評和他對資本家現代性的黨派偏見有重疊的地方。)維特根斯坦也曾在第一次世界大戰的戰壕里作戰,他的反常舉動讓軍事指揮部困惑不解,因為他不斷要求被派往更危險的地方去作戰。他希望和死亡的近距離接觸能夠讓他對根本無法實現的存在有新的認識。他的其他舉動讓劍橋朋友更是不知所措,簡直和戰壕上的行為一樣極端:斯大林的莫斯科,一個挪威海灣,一個位於康尼馬拉荒野(Connemara)的遙遠小屋。

在約翰·吉普森(John Gibson)和沃爾夫岡·休默(Wolfgang Huemer )編輯的文集《文人維特根斯坦》(The Literary Wittgenstein)中,戴維·肖克沃克(DavidSchalkwyk)的文章巧妙地將維特根斯坦永久避難者的地位和他的導致誤入歧途的返回語言家園的哲學項目聯繫起來。他說哲學問題具有這樣的形式:「我找不到出路。」對於這個在異國他鄉的,有猶太人血統的思想家,弗羅伊德的同胞和同時代人來說,哲學的根源是迷失,維特根斯坦自己從來沒有重新獲得的一種自我放逐的意識。正如肖克沃克所說,他的著作里充滿了迷宮般的城市,永不停息的縱橫交錯的風景,他的想像(像弗羅伊德一樣)更多的是空間的而不是時間上的。要讓這個自我放逐的持不同政見者返回家園,不管這個家在哪裡,將意味著最終放棄哲學的快樂釋放。哲學只是對那些人生道路崎嶇的人才是必要的,維特根斯坦一直對哲學有種專橫的傲慢和蔑視。

俄國形式主義者認為藝術的目的在於將熟悉的東西陌生化,但是對維特根斯坦來說,這成了問題。眾所周知,哲學被當作試圖克服疏離意識,迷惘,陶醉,無所適從的治療方法,向我們顯示存在的東西和我們並沒有意識到知道的東西(加上Donald Rumsfeld的已知和未知的排列中丟失的東西)。對維特根斯坦來說,對薩特也一樣,哲學開始於一種對存在的憂慮或疑懼。但是正如肖克沃克指出的,熟悉和平凡的東西對有宗教熱忱的人來說,具有某種奇怪、奇妙、神秘的成分。他們的著作遠非對平凡事物的謙恭的祝聖詞。這就是為什麼只是表面上的吃驚,一個表面上透明、頑固、既不宏偉也不壯麗的維特根斯坦對藝術家有這麼大的吸引力,藝術家關注的可是精神秘密,神秘的氣氛和隱含的深刻內涵喲。

正如德語辭彙(heimlich)既有「熟悉的」又有「隱藏的」的意思,維特根斯坦就像許多來到這些海岸的歐洲知識分子移民來說既在家又不在家。文學維特根斯坦主義的鼓吹者斯坦利·卡維爾(Stanley Cavell)在本書中指出維特根斯坦介紹給我們的人類話題是非常現代的——對自身感到麻煩的,奇怪的,對自己的經歷有不確定的把握。

維特根斯坦的牛津劍橋厭惡以及對宏大敘事和抽象理論的厭惡以及他的怪誕、想入非非、樸素、粗野的文風能夠讓我們對他的思想中的異己的,桀驁不馴的格調感到困惑。他的思想與其說和奧斯汀(J. L. Austin)接近不如說和海德格爾(Heidegger)接近。他最看重的價值,從文體風格上來說,是明白易懂,無疑(像他的說德語的同胞馬克思(Marx)和布萊希特(Brecht)一樣)時不時伴有緊張的對條頓式隱晦難解的成見老套的關注。但是即使他的語言是透明的話,他的思想決不是透明的。這至少從一個方面說明了語言和思維,至少他的有些頭腦簡單的追隨者和他自己能夠區分開來。需要注意的是一個宣稱任何事情都可以被關注探討,沒有任何東西可以隱瞞的人,一生的大部分時間都在搞同性戀。

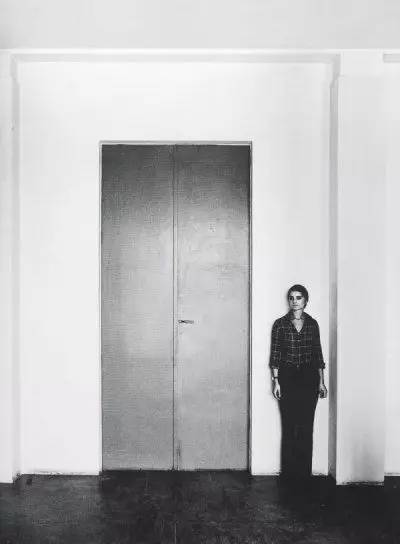

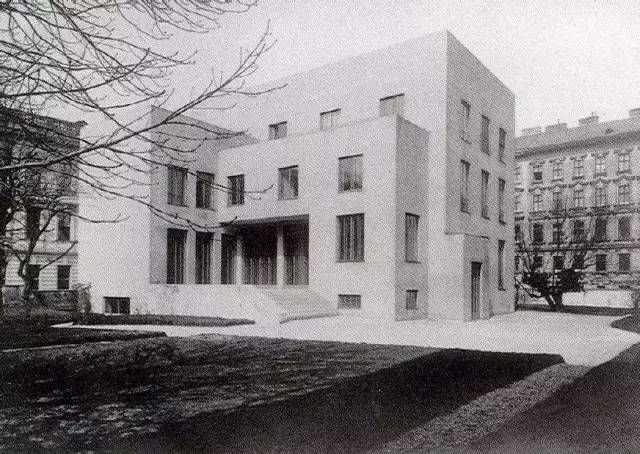

維也納庫托芒大街的「維特根斯坦的房子」

哲學研究拋棄了作者禁慾苦行的青年時代的清澈透明的純潔,企圖把我們帶回粗鄙的現實,模糊渾濁的,邊界不清的現實。正是這種對探問事情密度和無規律性,他們獨特的非完整描述的口氣和機理把維特根斯坦的思想和歐洲現實主義小說的偉大傳統結合起來。但是沒有什麼比他本人和這個通俗的,多樣化的畫面更相象類似的了:桀驁不馴,獨斷專橫,一心追求道德完美,是僧侶,神秘主義,和機修工的迷人組合體。受到被稱為新教教義的奇怪狂熱的影響,維特根斯坦怪誕、荒謬的道德準則是:任何東西都是拯救和毀滅的潛在信號。如果說這表明了維特根斯坦具有像小說家一樣對偏離主題的細節和人跡罕至的偏僻小道敏感的話,它同樣也顯示了堅決反對研究中的懈怠和非教條歪曲的精神強力量,以及拒絕把未整理的,粗略的,籠統的東西當作概念缺陷的慷慨和好心。

維特根斯坦瞧不起美學(他嘲笑說就像相信科學能告訴你哪種咖啡味道更好些一樣),但是他也認為哲學應該用詩歌的形式寫出來。他屬於哲學家中的嫡系部隊從克爾凱郭爾(Kierkegaard)尼采(Nietzsche)海德格爾(Heidegger)本雅明(Benjamin)阿多諾、德里達,他們對哲學思辯的整個系統產生懷疑,正如先鋒派藝術家說他們的意思只不過是創造一種完全不同的文本系統而已。不管怎樣,新型的寫作風格挑戰了哲學和文學的界限,溝通了格言警句和文學人物,數字和寓言,修辭策略和戲劇對白。和沃爾特·本雅明(Walter Benjamin)的夢想不一樣——出版一本通篇都是別人的話的著作,維特根斯坦希望的書是除了笑話別的什麼也沒有。這兩個人都是具有傳統思想的現代主義者,像詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)一樣,對書本的正統概念苦惱不堪(維特根斯坦終生只發表了一本書)。像本雅明的同事阿多諾(Theodore Adorno)一樣,這些人屬於給人晦澀、深奧形象的哲學思潮中的左道旁門,喜歡將完整、複雜的命題壓縮成一些世俗的格言,精闢的頓悟詩行。所有三個思想家都喜歡蒙太奇式的片言隻語而不是傳統的邏輯嚴密的推論。從真正的現代主義的觀點看,維特根斯坦喜歡自己的思想發散、跳躍而不是被限制在一條線上。在這方面,他更像默利·布魯姆(Molly Bloom)(喬伊斯《尤里西斯》中的人物)或者《戴洛維夫人》(Mrs Dalloway)(維吉妮亞·伍爾夫的同名小說中的人物)而不是艾耶爾(A. J. Ayer)。本雅明對整體性的厭惡還有神學上的因素:只有上帝才能夠完整恢復破碎的歷史,對完整藝術品的信念其實是一種偶像崇拜。

「維特根斯坦的房子」內部的高大的房間門扇

不過這個研究從另外的意義上來說是「美學上的」,雖然本書中馬喬里·波樂芙(Marjorie Perloff)寫的關於詩歌和哲學的眼光敏銳的文章沒有很好地把握住。維特根斯坦沒有時間討論哲學是關於世界的一整套命題的觀點,更可能是去神秘化的行為或有治療效果的干預而不是觀念的系統。像弗羅伊德分析者一樣,他們的任務不是提出命題而是解釋命題。這些研究企圖驅除幻想,認為使用語言是為了描述,表達或告訴,但是實現這個目的不是通過命題而是通過表述來完成的,像文學作品中講故事,散播假設,描述想像的情景,大聲地自言自語,諮詢或許不在同一層次上的問題。像藝術品一樣,哲學的內容和形式是同一的。哲學研究中的命題包括經驗主義在內本身沒有什麼價值,正如小說中的來自觀察的事實一樣,它們是作為修辭設計的元素來的,而不是這些事實本身有什麼意義。維特根斯坦就像小說家一樣運用技巧顯示出來而不是開門見山,他要把我們帶進情景和聲音的複雜交匯中讓啟示逐漸的自我顯現。就像任何本領高超的戲劇家一樣,我們無法肯定劇中聲音哪些是他自己的,哪些不是。像弗羅伊德分析家,我們懷疑作者已經有了答案,只是暫時藏在自己的袖子里不拿出來,跟我們兜圈子,親切地邀我們合作,自己去破解謎底。本文集中約瑟夫·瑪格奧萊斯(Joseph Margolis)的一篇漫談式的文章談論了維特根斯坦方法的這些方面,就像他自己有的一樣。

如果哲學研究在某方面和藝術品相似,《邏輯哲學論》(the Tractatus Logico-Philosophicus)和藝術品的相似表現在另外的方面。實際上,它的作者不僅把他當作哲學著作還把它當作文學作品來看待的。《文人維特根斯坦》中有兩篇關於理性(Tractatus)和虛構性(the notion of fictionality)的精彩文章,作者分別是阿列克斯·布里(AlexBurri)和戴爾·傑凱特(Dale Jacquette)。但是人們可能把它當作二十世紀早期歐洲文化陷入籠統意義上的表達危機的著作。陷入這個危機里還有喬伊斯(Joyce), 貝克特(Samuel Beckett)索緒爾(Saussure),畢加索(Picasso),海德格爾和奧地利作曲家勛伯格(Schoenberg)等等。換句話說,《邏輯哲學論》屬於歐洲人高貴的現代主義的潮流,其中藝術或描述世界的語言的整個觀點現在看來都是完全有問題的。本書確實宣稱語言的結構展現世界的結構,或許可以這樣說在連接處切斷這個世界,但是語言不能表現它自己是怎樣表現這些現實的。它不能一方面展示現實,一方面又評論它與現實的關係。這種自我反射的轉動就像試圖看見自己在看什麼東西,或者通過自己的力量把自己提起來。我們不能使用語言來討論語言。我們的語言不能給自己身上安一個把,就像罐頭開瓶器無法把自己切開一樣。因此,就像詹姆斯·蓋迪(James Guetti)認為康拉德的《黑暗之心》(Conrad』s Heart of Darkness)的標記就是對我們無法訴說的東西保持沉默的禁令一樣可笑。

但是我們陷入一個典型的現代主義的反諷,因為《邏輯哲學論》好像違犯了自己的條令。在宣稱只有事實命題才有意義,而不是邏輯或哲學命題,它不可避免地做出了哲學命題,而且把自己掩蓋起來了。在試圖完成它自己陷入批評的東西時,就類似於那些現代主義藝術品不自覺不可避免地以表現世界為時髦,以此能夠拯救某些可憐的真實性,通過同時對它們進行嘲弄和挖苦。指出他們自己描述的局限或自己表現技能的隨意性。確實的,要表現一個晦澀的,模糊的世界意味著往自己的文本里偷偷塞入某種自我毀滅的機制,用自我向心聚爆闡明事情的本質。或許這就是維特根斯坦心中想的事情,當他試圖在戰壕里和死神正面接觸時,謙卑地蹲伏在語言的極限,蹲在裡面裝有《邏輯哲學論》手稿的帆布背包上。

有不少的詩人和畫家非常警惕看到的哲學抽象的貧乏。但是正因為維特根斯坦自己也對這些很警惕,所以作家、作曲家就發現他的著作親切、好懂。藝術如果不是有血有肉的話就什麼也不是了,要暗示、體現觀點而不是明白指出觀點。維特根斯坦的努力在於勸說我們擺脫二元論的觀點認為心靈在身體裡面潛伏,認為我們可以直接了解自己的經歷,但是只能推測你的想法,或者說意義是我們頭腦中魔鬼一般纏繞的過程,代表類似的化身機制的東西。也就是說符號存在於它的具體使用中,這是約阿齊姆·舒爾特(Joachim Schulte)在調查和詩歌關係時提出的主張,對文學實踐者肯定不是受歡迎的觀點。他們會認為他們在處理自己類型的東西。人們或許說文學是反笛卡兒哲學的現象,一個公共經驗。就像作家一樣,維特根斯坦理解語言不是鏡子而是有自己價值的社會行為,有自己的物質厚度。由伯納德·哈里森(Bernard Harrison)和約翰·吉普森(John Gibson)編輯的本文集中兩篇絕妙的文章向我們說明文本主義的兩個觀點語言是模仿和指代是個虛假的。吉普森認為,文學作品通過給我們提供一種用來敘述現實中生活的標準和原則而與世界發生聯繫。維特根斯坦注意到沒有什麼比理解我們擁有的概念更重要的了,比組合虛假的概念。

最後,還有解釋的問題,這方面索尼亞·謝迪維(Sonia Sedivy)和馬丁·斯彤(Martin Stone)提供了發人深省的文章。儘管存在著關於文本性,模糊性,意義的模糊不清和解釋的沒完沒了文學和理論爭吵,但提醒如下一點不無裨益:維特根斯坦和斯坦利·菲希(Stanley Fish)、雅各·德里達(Jacques Derrida)不一樣,決不相信詮釋會完全一致。相反,他告訴我們辭彙只有在對意義有真正的懷疑的情況下才有力量。畢竟,闡釋學(Hermeneutics)開始於對聖經這個最模糊的文學作品的反思。當對我們看到或聞到的東西沒有合理的懷疑的時候,用尼采式的解釋視角討論是沒有任何意義的。

維特根斯坦曾說句子的最好例子是從戲劇里摘引出來。他的意思是沒有人問演員他說話的時候在經驗著什麼,從這個意義上說劇院是我們帶領我們進入真實生活的最好嚮導,一個沒有涉及任何私人精神狀態立場的嚮導。這是其中一個例子當然這本精彩文集中還有很多,說明藝術對維特根斯坦來說不是第二位的或偏離常規的,而是真正的東西,就像聖奧古斯丁或牛仔電影一樣。

小編按:本年表選自《維特根斯坦全集》第12卷,由該卷譯者江怡整理而成。

1889年4月26日 生於維也納,在天主教堂受洗。父親卡爾·維特根斯坦是奧地利鋼鐵工業領袖,母親利奧泊爾第是一個維也納銀行家的女兒,音樂素養頗深,篤信羅馬天主教。路德維希是家中最小的孩子,他的前面有四個哥哥(漢斯、庫特、魯道夫和保羅)和三個姐姐(海爾曼、瑪格麗特和海倫)。

幼年路德維希·維特根斯坦

1894年 五歲 開始在家中接受教育,主要學習拉丁語、古典文學、英語和德語。

1902年 十三歲 大哥漢斯自殺。

1903年 十四歲 入奧地利林茲的一所中學讀書,與魯道夫·希特勒同校一年。同年,三哥魯道夫自殺。

維特根斯坦與希特勒同校時的照片

1906年 十七歲 入柏林夏洛頓堡技術學院學習機械工程。

1908年 十九歲 在英國曼徹斯特大學註冊為研究生,學習航空學。

1911年 二十二歲 夏,專程到德國耶拿拜訪弗雷格,共同討論數學與邏輯的關係問題。

秋,到英國劍橋大學旁聽羅素的講座。

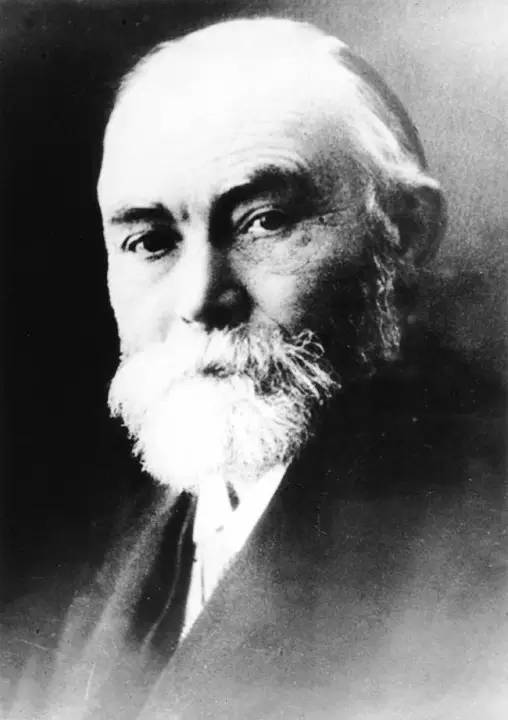

德國哲學家弗雷格,其代表作《算術基礎》是分析哲學的開山之作

1912年 二十三歲 正式進入劍橋大學三一學院,註冊為研究生。與羅素建立密切關係。開始系統閱讀哲學著作。

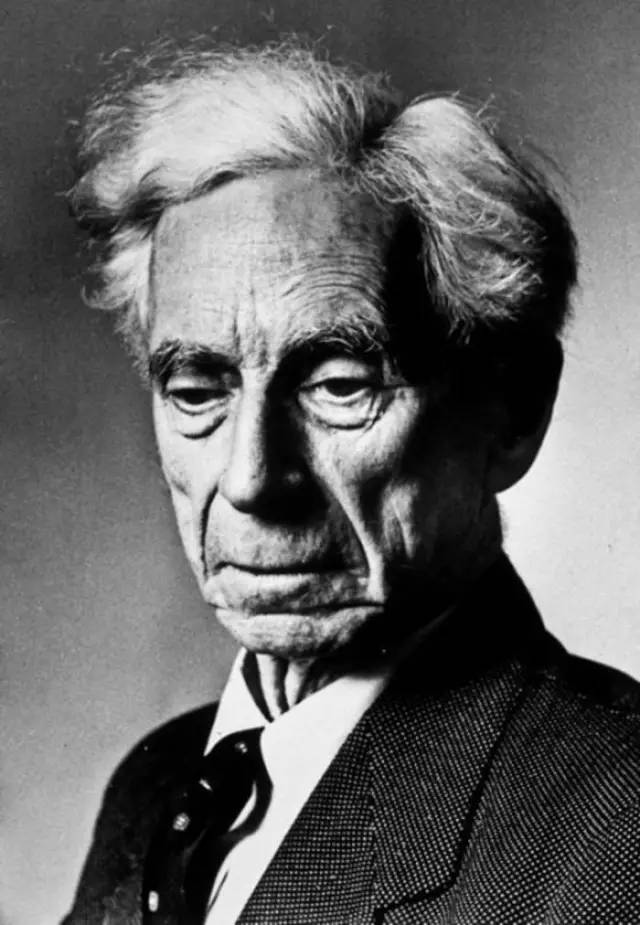

英國哲學家羅素

1913年 二十四歲 父親病逝,繼承巨額遺產。

3月,在《劍橋評論》上發表「評柯菲的《邏輯科學》」一文,這是他的哲學處女作。

9月,向羅素口述《邏輯筆記》。

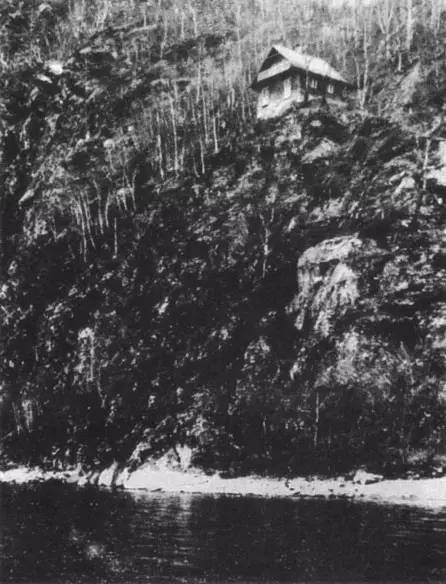

維特根斯坦在挪威瑣內希約克爾頓的小木屋,《邏輯哲學論》在這裡寫成

1914年 二十五歲 匿名資助貧困的藝術家,得到資助最多的是兩位詩人特拉克爾和里爾克。

8月,第一次世界大戰爆發,他作為志願者參加奧軍,在維斯杜拉河上的軍船中服役。

1915年 二十六歲 在克拉可夫的一個生產大炮的車間工作。

1916年 二十七歲 3月,被派往加西里亞的一個榴彈炮團做大炮監測員。

10月,奉命到摩拉維亞的阿爾木茲接受軍官訓練。

12月,與恩格爾曼首次會面。

1917年 二十八歲 在布考維那戰鬥了數月。

1918年 二十九歲 被提升為中尉。

3月,被派往義大利前線。

8月,完成《邏輯哲學論》初稿,寄往維也納一出版商,但遭拒絕。

11月,被義大利軍隊俘虜,關押在義大利南部蒙特·卡西諾戰俘營。同時,修改《邏輯哲學論》初稿。同年,二哥庫特自殺。

維特根斯坦在一戰中擔任軍官

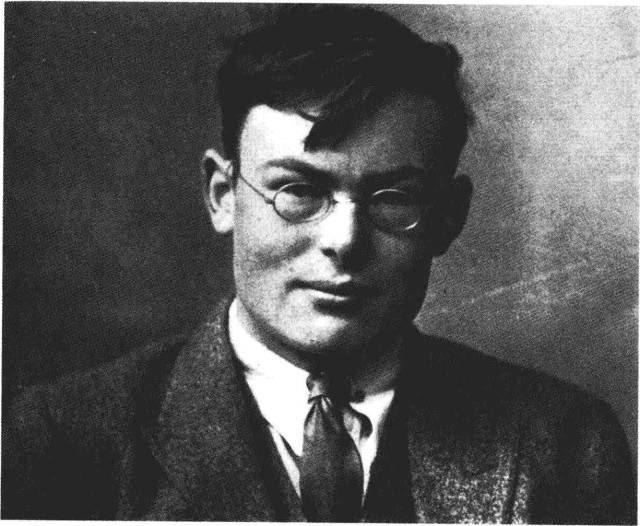

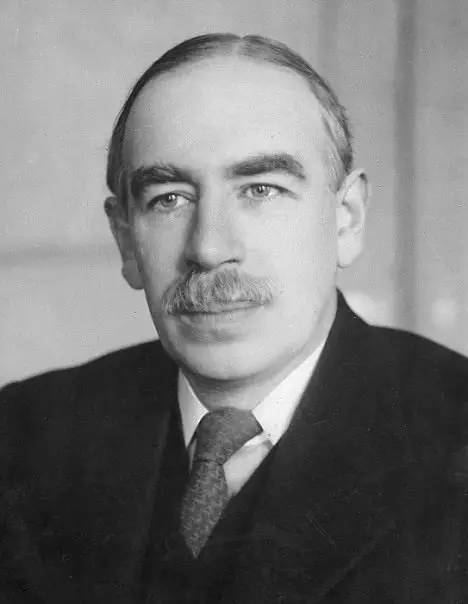

1919年 三十歲 6月,在凱恩斯的幫助下,把《邏輯哲學論》的修改稿寄給羅素。

8月,從俘虜營獲釋,返回維也納。把他繼承的遺產分給四哥保羅和兩個姐姐。

12月,進入維也納的一所師範學校,接受教師培訓。

1920年 三十一歲 羅素應邀為《邏輯哲學論》寫序。

7月,得到教師證書。

9月,到奧地利南部特拉滕貝格村擔任小學教師。

1921年 三十二歲 《邏輯哲學論》發表在由奧斯特瓦爾德主編的最後一期《自然哲學年鑒》上。

1922年 三十三歲 《邏輯哲學論》英德對照版由凱根·保羅出版社在英國倫敦出版,由奧格登和拉姆塞合譯。

8月,與羅素關係出現危機。

9月,轉到普希堡小學任教。

弗拉克·拉姆塞

1923年 三十四歲 拉姆塞到普希堡拜訪,共同討論《邏輯哲學論》,力勸維特根斯坦重返劍橋。

同年,拉姆塞在《心靈》雜誌第32捲髮表書評「《邏輯哲學論》評註」。

1924年 三十五歲 轉到奧特霍小學任教。

12月,石里克開始與他聯繫。維也納小組逐句討論《邏輯哲學論》。

維也納學派哲學家石里克

1925年 三十六歲 應拉姆塞與凱恩斯之邀,重訪劍橋和曼徹斯特。

英國經濟學家凱恩斯

1926年 三十七歲 4月,由於與學生家長對薄公堂,主動辭去教職,到維也納附件的胡特道夫修道院做園丁。

6月,母親病逝。

秋天,開始與恩格爾曼一起為二姐瑪格麗特在維也納的昆曼街建造一座房子,花費近兩年時間。

他編寫的《小學生字典》在維也納出版。

維特根斯坦與建築師恩格爾曼設計的建築

1927年 三十八歲 與石里克首次見面,彼此留下很好的印象。開始與維也納小組成員接觸。

1928年 三十九歲 繼續與維也納小組成員交往。

3月,在魏斯曼和費格爾的勸說下,聆聽了布勞維爾的「數學、科學和語言」的講座。

秋天,完成他的建築工作,計劃返回劍橋。

1929年 四十歲 1月,到劍橋進行短暫訪問,決定重新開始哲學研究。註冊為三一學院的研究生,提交《邏輯哲學論》作為博士論文。

2月,開始撰寫《哲學評論》。

6月,羅素和摩爾主持博士論文答辯。同月,獲得博士學位和三一學院的研究基金。

7月,出席心靈學會和亞里士多德學會聯席年會,沒有宣讀事先安排的《關於邏輯形式的幾點看法》,而是談了「數學中的無限性」問題。

12月,開始不定期地返回維也納,與維也納小組成員討論數學、邏輯、心理學、哲學等問題,直到1932年6月。

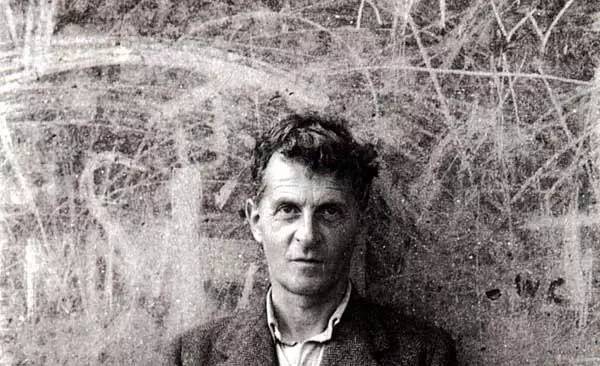

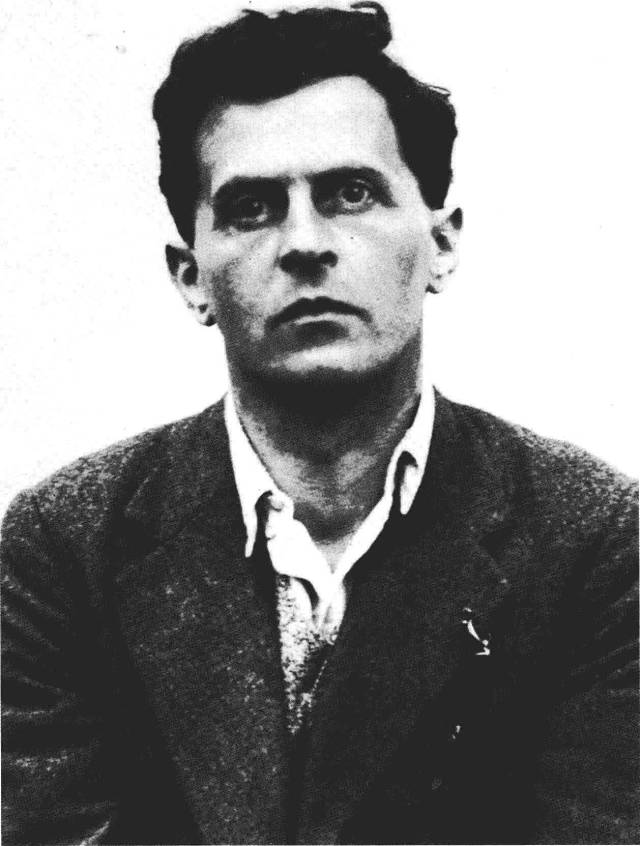

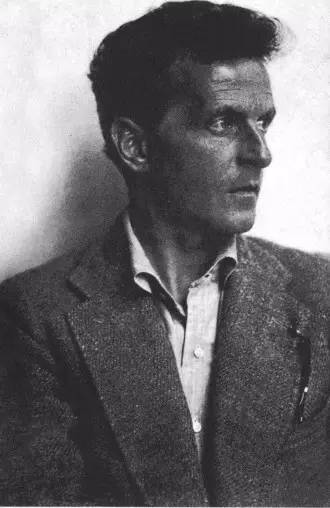

1929年獲得津貼時拍攝的維特根斯坦像

1930年 四十一歲 拉姆塞病逝,年僅二十七歲。

1月,開設關於語言、邏輯、數學問題的研討班。

8月,完成《哲學評論》的寫作,開始撰寫《哲學語法》。

12月,正式被聘為三一學院的研究員。

1930年獲得研究員職位時拍攝的維特根斯坦像

1931年 四十二歲 繼續關於語言、邏輯和數學問題的講座。與道德俱樂部的關係出現危機。

1932年 四十三歲 由於不滿魏斯曼對他思想的表述,與魏斯曼的關係開始緊張。

5月,完成《哲學語法》的寫作。

8月,由於懷疑卡爾納普剽竊他的思想,與卡爾納普的關係趨於緊張。

1933年 四十四歲 開始向學生口述《藍皮書》,表明他的思想發生轉變。

1934年 四十五歲 向他的學生斯金納和安伯羅斯口述《褐皮書》。

5月,與魏斯曼的關係正式破裂。

9月,到愛爾蘭拜訪德魯利。

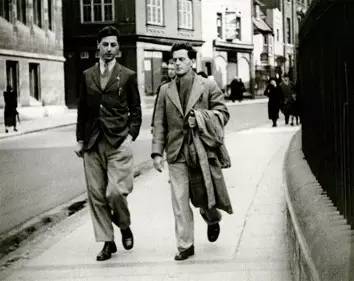

維特根斯坦和斯金納在劍橋

1935年四十六歲9月應邀訪問俄國,參觀莫斯科大學和喀山大學,並被聘為喀山大學哲學教授。

10月,由於俄國社會生活狀況惡化而提前返回劍橋。同月起,開始講授心理哲學。

1936年四十七歲6月,三一學院研究員任期屆滿。

8月,前往愛爾蘭都柏林拜訪德魯利。隨後,到挪威斯科約頓的小屋,開始動手寫作《哲學研究》。

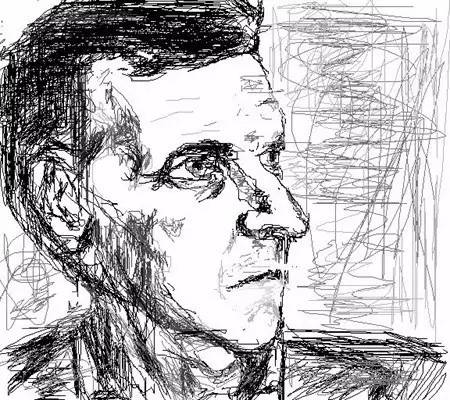

維特根斯坦漫畫形象

1938年 四十九歲 年初,返回劍橋,講授哲學和數學基礎問題。德國吞併奧地利。維特根斯坦申請英國國籍。

1939年 五十歲 2月,接替摩爾任劍橋大學哲學教授。同年,取得英國國籍。

8月,再次被聘為三一學院的研究員。

9月,第二次世界大戰爆發。

1941年 五十二歲 11月,到蓋伊醫院做實驗研究員。

1943年 五十四歲 4月,到紐卡索的一個醫學實驗室工作。

1944年 五十五歲 2月,結束在醫院的工作,返回劍橋。

1945年 五十六歲 完成《哲學研究》第一部分。

1946年 五十七歲 在劍橋講授數學基礎和心理哲學。

1947年 五十八歲 11月,離開劍橋前往愛爾蘭。決定辭去哲學教授職務,並推薦馮·賴特接替他。

1948年 五十九歲 5月,住到愛爾蘭西海岸的一座海濱小屋。

12月,前往斯旺西拜訪里斯。

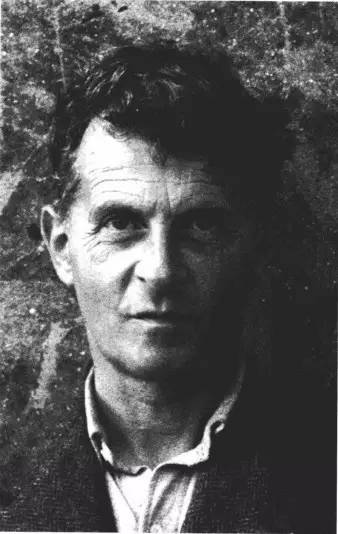

維特根斯坦在斯旺西

1949年 六十歲 4月,回到維也納探望病危的大姐海爾曼。

5月,返回都柏林。

6月,到劍橋,與馮·賴特一家在一起。

7月,應馬爾康姆之邀,動身前往美國。與馬爾康姆和康奈爾大學的哲學教員討論確定性問題。

10月,返回英國。查出患前列腺癌。隨即回到維也納家中。

維特根斯坦在劍橋馮·賴特家的花園裡。這是維特根斯坦生前拍攝的最後一張照片,用一塊白色床單作為背景

1950年 六十一歲 4月,返回倫敦,在劍橋與牛津你的朋友家中輪流暫住。

9月,在朋友理查茲的陪同下,重遊挪威。

11月,回到劍橋貝文醫生家中接受檢查。

1951年 六十二歲 1月,在牛津立下遺囑。

2月,住進貝文醫生家中。

4月29日,剛過六十二歲生日三天,溘然長逝,最後遺言是:「告訴他們,我度過了美好的一生。」

5月1日,被葬於劍橋的聖吉爾斯公墓。

維特根斯坦墓

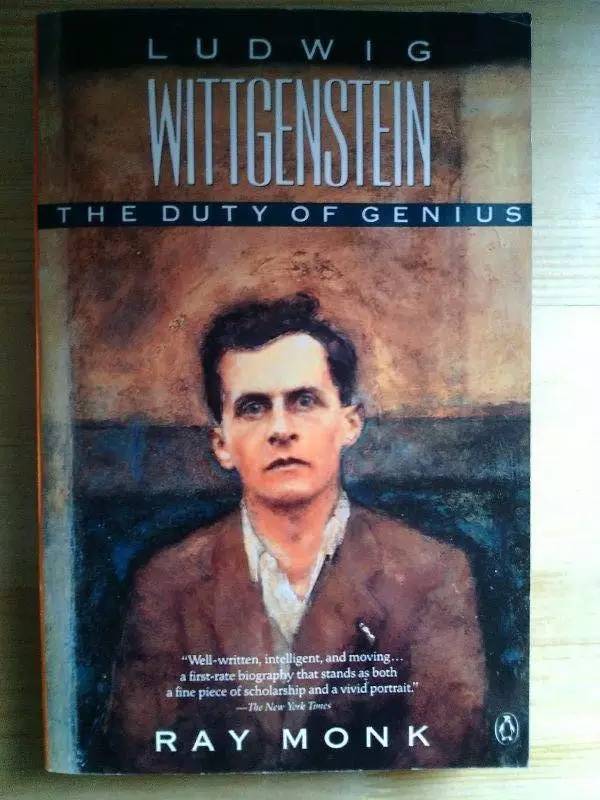

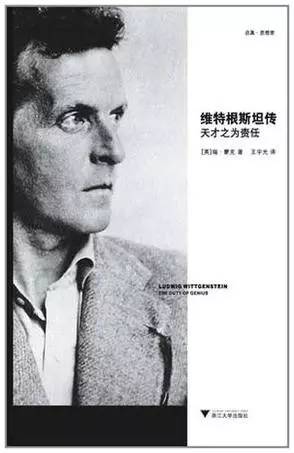

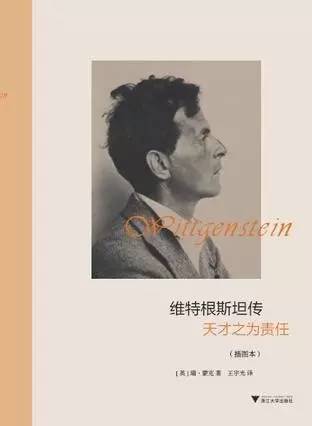

前線君:短短的年表不足以概括傳奇的一生,想要更清楚地了解維特根斯坦人生軌跡的童鞋可以買一本《維特根斯坦傳:天才之為責任》看看(小編可是很早以前就看完了~)。推薦買精裝本,雖然比平裝本要貴一些,但裡面收錄了更多珍貴的照片哦!

平裝版

精裝插圖版

前線現已開通留言功能

快點右下方跟我聊聊

喜歡就轉發分享吧!

此文前線(ID:artedge)編撰,禁止轉載。

20萬人矚目的一個獨立、自由、開放的藝術交流平台

www.artedge.cn

關注【前線】公眾微信,每天閱讀世界上頂級藝術家資料庫

點擊閱讀原文,一起為藝術介入鄉村建設出把力。

※中國當代藝術正在發生歷史性倒退

※皇帝的中秋節是怎麼過的?

※你還在等我嗎?I MISS YOU

※放假了,我想和你在畫室XXX

※象徵主義,世紀末的頹廢之美

TAG:前線 |

※藝術家們為什麼對維特根斯坦如此著迷呢?

※巴爾扎克和藝術家們:神秘與現實之間

※藝術家們創造的詹姆斯藝術形象系列

※俄羅斯的藝術家們創作出可愛的、有自己性格的狗

※那些年讓英女王摘皇冠、做貝克漢姆味芝士的藝術家們

※藝術家們的秋

※藝術家們用雙手「創造」了米克·賈格爾

※威尼斯雙年展上的中國藝術家們

※劉大為眼裡的老藝術家們

※被歷史遺忘的偉大女藝術家們

※藝術家們畫中自己的老婆

※為什麼明星、藝術家們都格外鍾愛這雙鞋?

※貴族、名流、政客、藝術家們為什麼都愛紐約?

※看藝術家們的隱秘工作室--讓人憧憬

※工作坊回顧 熊文韻老師和「小藝術家們」

※在古根海姆,藝術家們用「故事新編」重釋中國故事

※兒童節里、未來藝術家們相聚在武漢美術館

※那些精神分裂的藝術家們

※那些深陷抑鬱的藝術家們