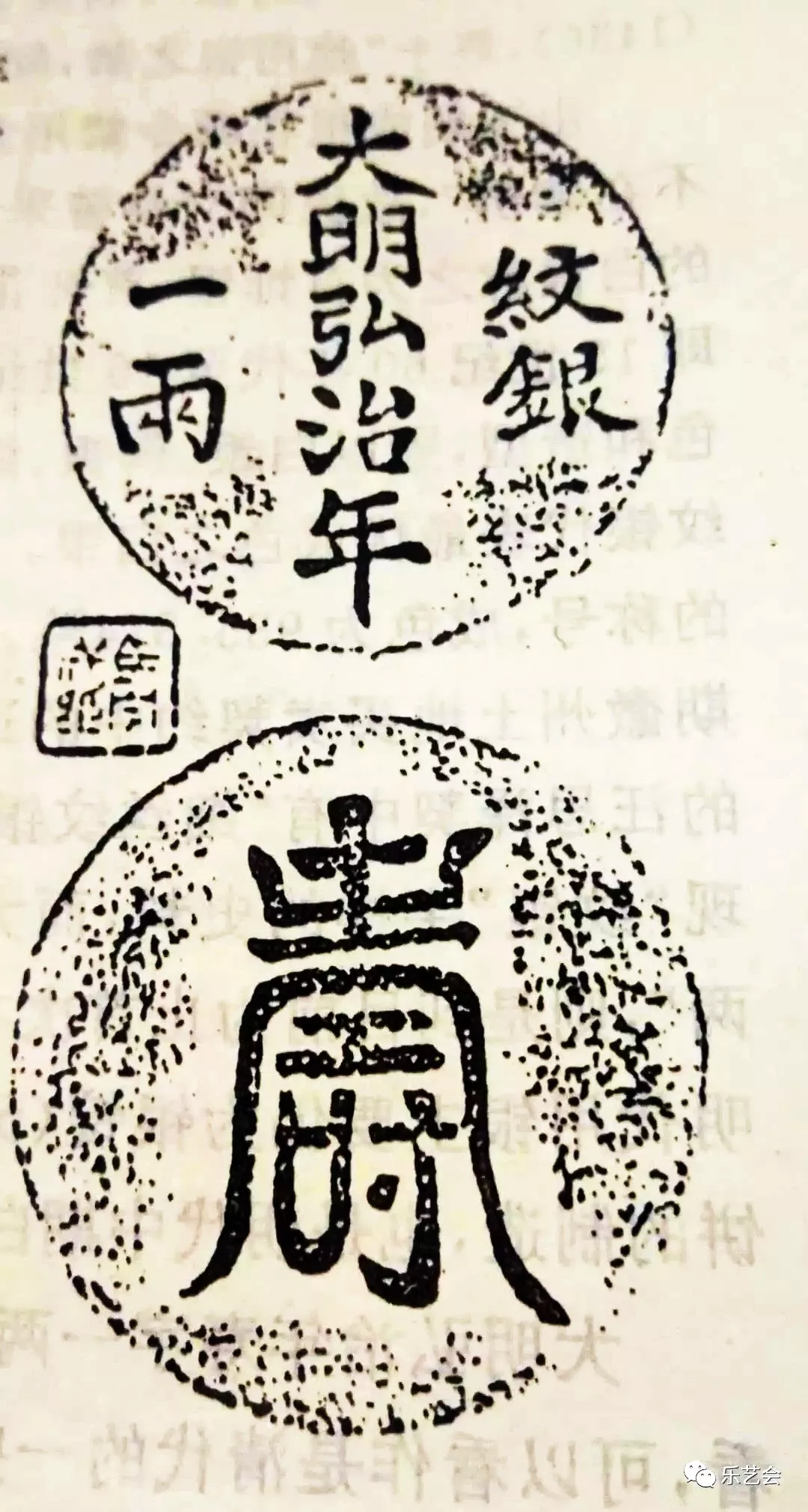

徐淵/余榴梁:大明弘治年壽字一兩銀餅

原標題:徐淵/余榴梁:大明弘治年壽字一兩銀餅

徐淵/余榴梁:大明弘治年壽字一兩銀餅

徐淵/余榴梁

整理:無名小卒(顧欣)

我們在協助恩師馬定祥先生〈萬拓樓〉錢幣拓本時,見到一枚別緻的明代圓形銀餅拓本,其直徑為4,6厘米,正面中間為楷體直書《大明弘治年》五字,兩側分別為紋銀,一兩四字,背面是一個很大的(篆體壽字)。據馬先生介紹,該銀餅是他半個世紀以前所得,重如其文,光邊無齒,其厚度相當於後世的銀元。惟因年代久遠,其來歷及歸宿己回憶不起了,幸而留有拓本,可供後人研究探討。

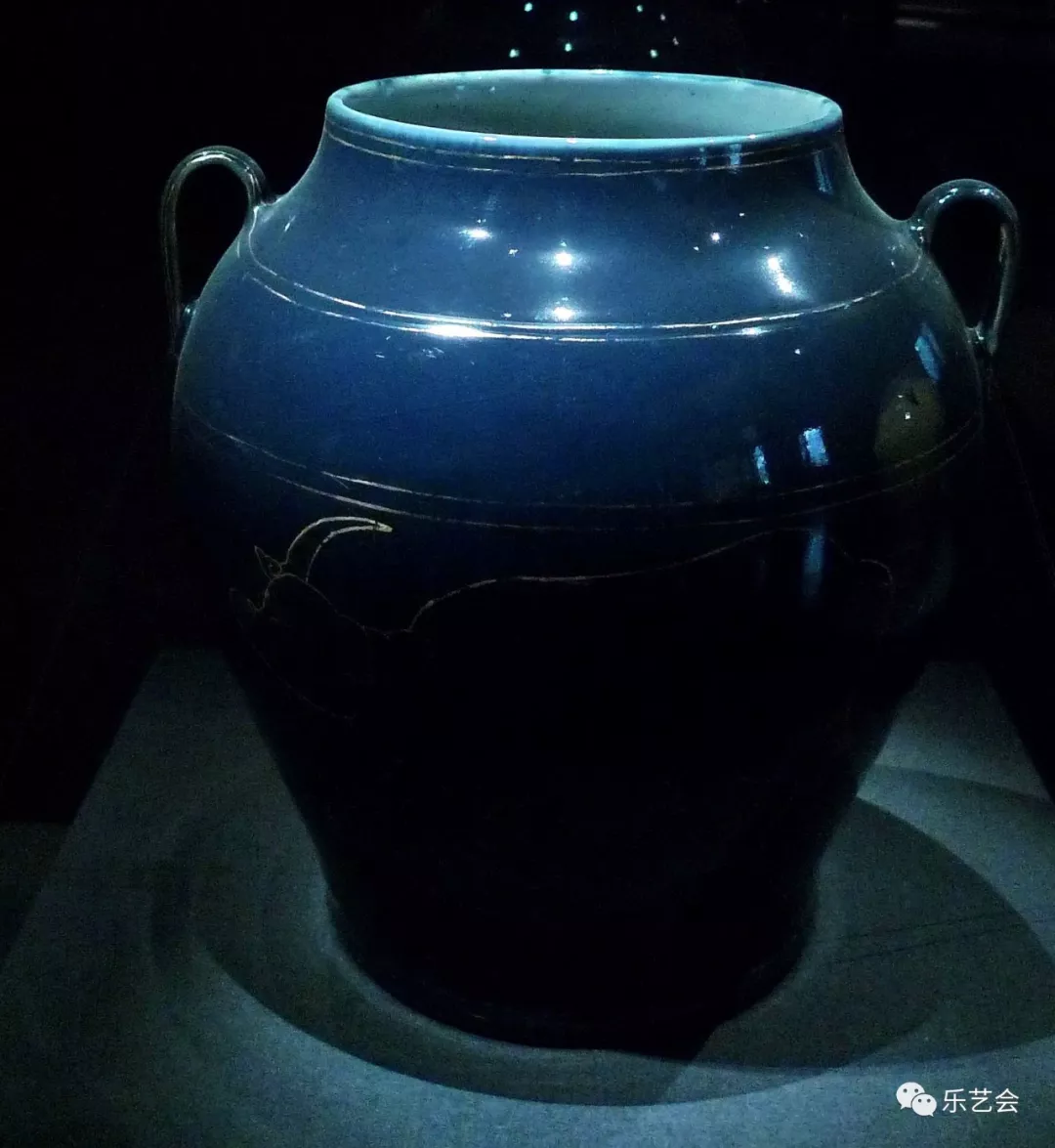

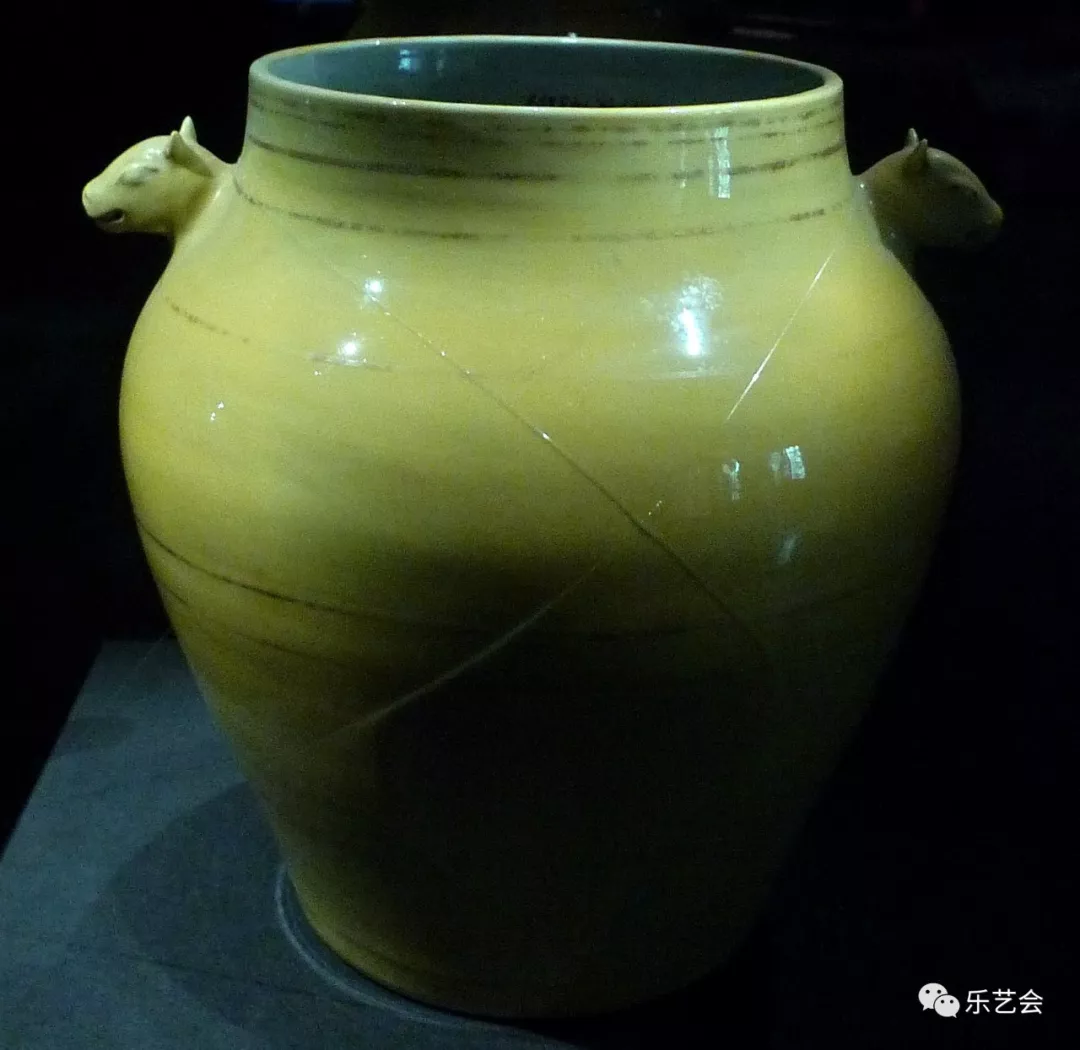

故宮博物院藏弘治瓷器 樂藝會圖庫資料

故宮博物院藏弘治瓷器 樂藝會圖庫資料

查弘治為明孝宗朱祐樘的年號。弘治年間(1488~1505),鑄有弘治通寶小平銅錢。另外,丁福保《古錢大辭典》拾遺還載有一枚大可當十的弘治通寶錢,系早年鄭家相先生藏品。馬先生認為,個屬開門見山的真貨,後歸錢幣收藏家羅伯昭先生,現藏中國歷史博物館。而大明弘治年壽字一兩銀餅正面文字與弘治大,小錢錢文相類,若系同一時期之物,迄今己有500餘年了。

弘治通寶 網路資料

在我國,作為貴金屬的白銀,很早就己作貨幣。在考古發掘中,先秦銀質貝幣與銀布幣的出土即是明證。西漢武帝所鑄的白金三品和王莽寶貨制中的銀貨二品,則是見之於史書的早期銀質貨幣。

歷經各朝,到了金,元,白銀的使用更為廣泛。金代的《承安寶貨》銀鋌,自一兩至十兩分五等,為我國有法定計數銀鑄幣的開始。元代更進一步確立了白銀的貨幣地位,銀錠稱《元寶》即從元代開始的。

上海博物館錢幣館藏品 樂藝會資料

但是到了明朝初期,為了推行寶鈔,明政府曾明令禁止用金銀交易。據《明史,食貨志》,洪武八年(1375年)禁民間不得以金銀物貨交易,違者罪之,以金銀易鈔者斬。

為了穩定鈔值,洪武三十年(1397)及更申交易用金銀之禁。成祖初,犯者以奸惡論。到了宣德元年(1426)仍嚴其禁,交易用銀一錢者,罰鈔千貫,贓史受銀一兩者,追鈔萬貫。

但由於白銀的使用由來已久,特別是金元兩代的銀兩制度己經根深蒂固,因此到了英宗即位(1436),終於<馳用銀之禁,朝野率皆用銀,其小者乃用錢)。

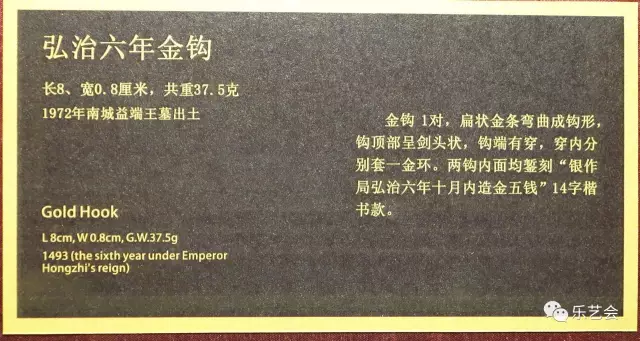

明代江西益端王夫婦墓葬出土八卦金錢 樂藝會資料

明代江西益端王夫婦墓葬出土弘治六年金鉤 樂藝會資料

由於明成祖在頒令禁用金銀之時,還提到(惟置造首飾器皿不在禁例),故民間交易曾採用白銀首飾進行,人們把一般流通的白銀稱之為首飾銀,首飾花銀,銀貨等。

到了成化,弘治年間,即15世紀60年代至16世紀初,白銀開始大量使用。並根據銀色和造型,冠以白銀,獅銀,細絲白銀以及紋銀等不同名稱,其中紋銀代表最優成色之白銀。後來紋銀成為中國舊時一種標準銀的稱號,成色為935,374%。

明代 銀走烏銀百子圖龍頭手鐲 錢鍾書提供

清劉起龍將軍一品夫人墓葬銀器 深圳博物館 樂藝會資料

葉世昌教授認為,傅衣凌在《明代前期徽州土地買賣契約中的通貨>中提到成化十七年(1481)正月的汪思澤契中有<細絲紋銀壹拾伍兩>的文字,是中國第一次出現(紋銀)字樣的史料,而大明弘治年壽字銀餅中出現(紋銀一兩),則是到目前為止首次在銀製品上出現紋銀的字樣。雖然明代用銀主要仍為銀錠(元寶)秤量計重,但這種〈紋銀一兩〉銀餅的製造,也是明代中期白銀己廣泛使用的一個實證。

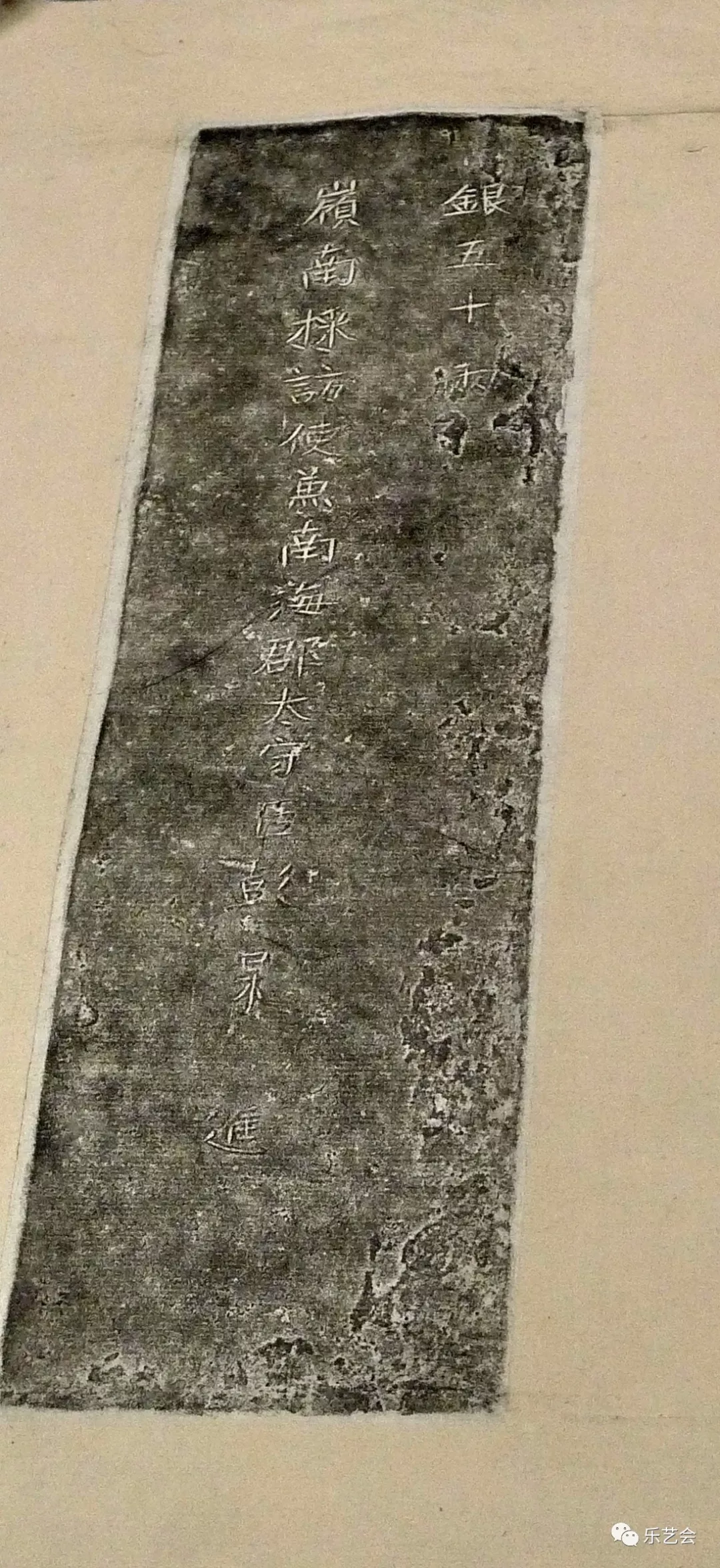

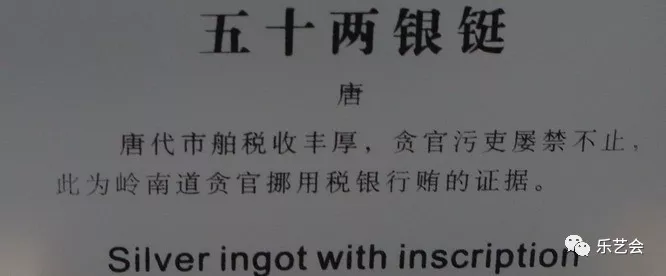

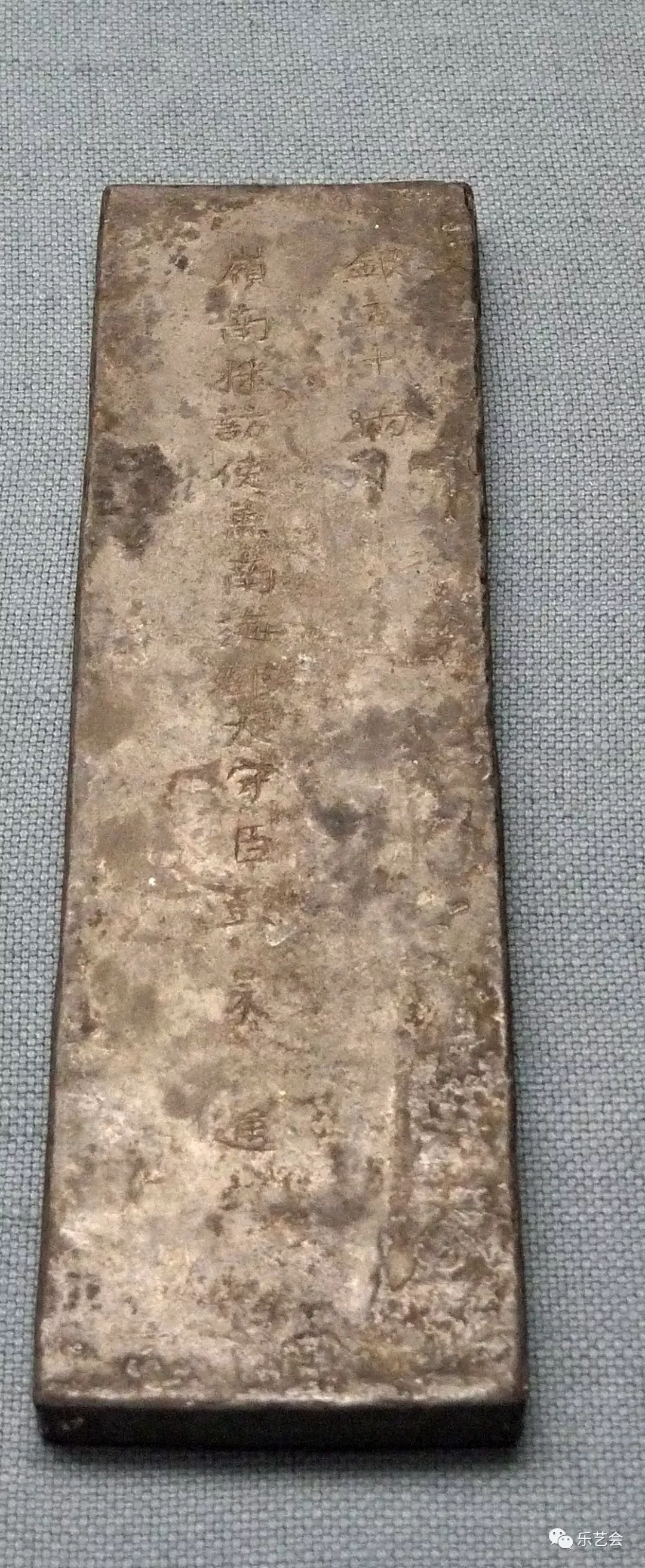

唐代五十兩銀鋌 拓片 廣東省博物館 樂藝會資料

唐代五十兩銀鋌 拓片 廣東省博物館 樂藝會資料

大明弘治年壽字一兩銀餅,從其形狀,製作,文字等方面來看,可以看作是清代的一些自鑄銀元,如乾隆寶藏,台灣府造壽星銀餅,漳州軍餉銀餅,如意銀餅及上海王永盛,郁森盛,經正記所鑄銀餅等等的前奏。

但大明弘治年壽字一兩銀餅與清代各種自鑄銀元不同之處,即它大概不是一種法定的鑄幣,而是專為祝壽之用的特製品。它可能和福德長壽,福壽延長,龜鶴齊壽等等方孔圓形祝壽錢(有的錢背還有松鶴,人物等圖像)有相同的用途。

金代福壽延長光背錢,已故藏家吳膺珩藏

崇禎通寶背壽字大錢及清代一些背有福壽,福壽康寧,萬壽無疆等年號錢,則有可能是官爐的祝壽錢。至於銀質的祝壽特製品,在近代亦為常見之物,例如過去有些富戶在為長輩作壽之時,往往特製一些圓形銀質壽牌,上面有某某人幾十大壽之類的文字,分發給祝壽者作為紀念品,而官爐鑄的機制祝壽銀元,則可舉廣東壽字一兩銀幣為例。

范鑄的大明弘治年壽字銀餅和機制的廣東壽字一兩銀幣,雖相隔足有400年,但均為祝壽之用的銀質特製品劉是一致的。而後者當為前者的繼承和發展。

深圳博物館藏祝賀銀牌 樂藝會資料

健康長壽,是人們的良好願望,尊老敬老,是我們民族的優良傳統。近年來,由我國造幣公司所製作的各類,銅質,銀質壽字或壽星圖案的紀念章成為人們饋贈長輩和親友壽辰的理想紀念品。同時,我們還可以在這些紀念品上,看到當年大明弘治年壽字銀餅等祝壽錢幣的影子。

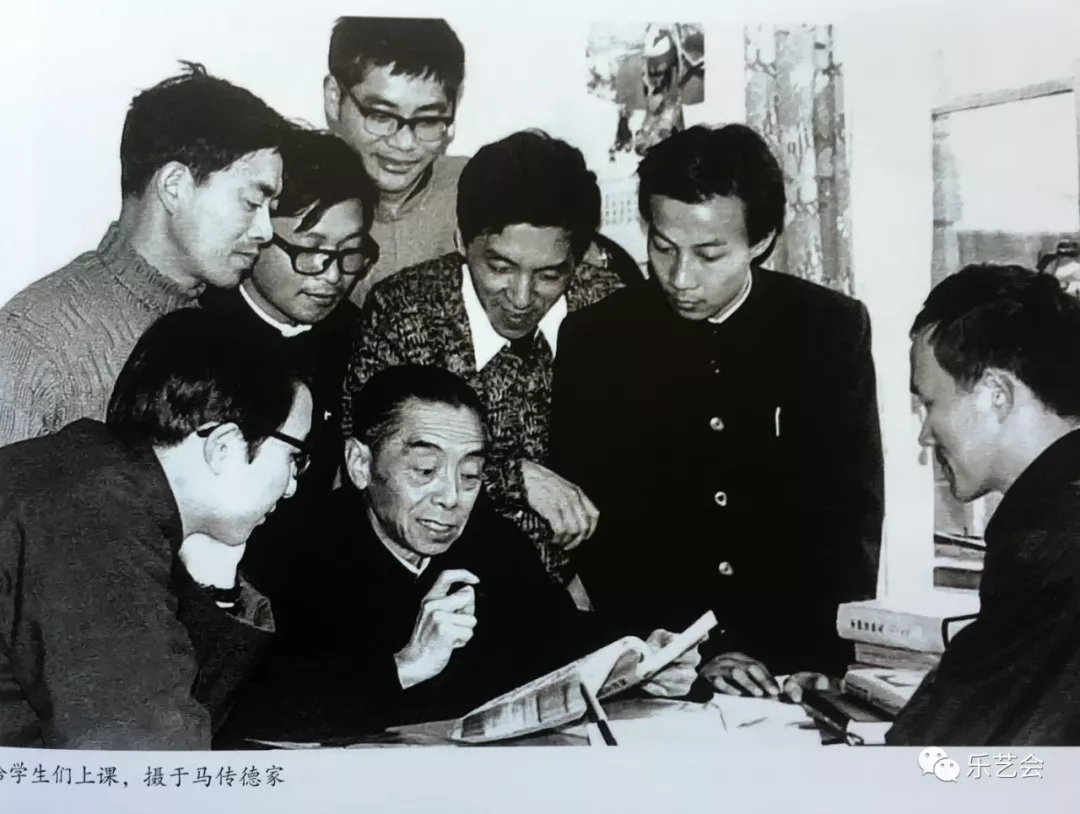

馬定祥和他的弟子們 選自《馬定祥百年誕辰紀念集》(上海科技文獻出版社出版)

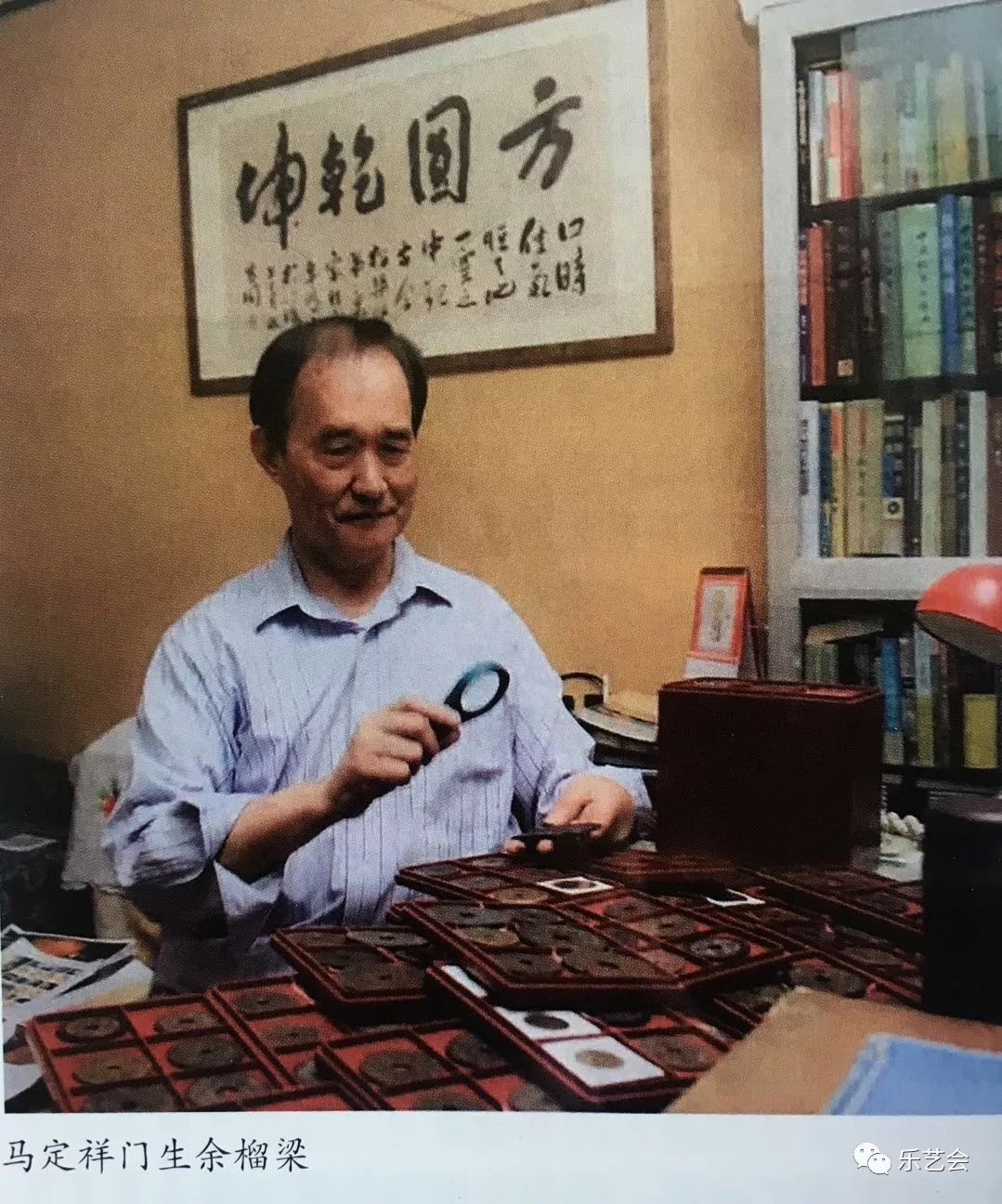

余榴梁先生 選自《馬定祥百年誕辰紀念集》(上海科技文獻出版社出版)

余榴梁先生是我國知名的錢幣學家。馬定祥先生弟子。全國十佳收藏家之一。余榴梁出生烏鎮,1951年隨父母在上海定居。40多年來,他節衣縮食,苦心孤詣地從事錢幣收藏和研究,目前已收藏中外古錢幣、金銀幣、紙幣等各類錢幣5萬枚。余榴梁不僅是位錢幣收藏家,而且還是位研究錢幣文化的學者。數十年來,他先後在國內《中國錢幣》、《人民日報》海外版、《解放日報》、《文匯報》以及香港《錢幣研究》、台灣《錢幣世界》和美國《珍藏》等報刊發表文章700多篇。編著出版《中國花錢》、《世界流通鑄幣》、《錢幣學綱要》、《中國民間收藏》、《錢幣漫話》、《世界錢幣大辭典》等專著10多部,為弘揚中國錢幣文化作出了巨大貢獻。

徐淵先生(左一) 選自《馬定祥百年誕辰紀念集》(上海科技文獻出版社出版)

徐淵先生是我國當代著名錢幣收藏家,錢幣研究專家學者,馬定祥先生弟子。早年曾跟隨馬定祥先生一起編印《泉幣之友》,馬定祥、馬傳德、徐淵三人曾著《咸豐泉匯》一書,余榴梁、徐淵、顧錦芳、張振才等著《中國花錢》一書。曾著《太平天國錢考》一書。

本文已經獲得作者授權樂藝會發布

TAG:樂藝會 |