為什麼明朝200年都沒降服蒙古,清朝幾十年就解決了?

原標題:為什麼明朝200年都沒降服蒙古,清朝幾十年就解決了?

問丨看明清兩代的歷史,發現他們都與蒙古人有著很多衝突。但奇怪的是,明朝對於蒙古的經營似乎一直非常不成功。從立國的強盛時期,到後來的逐步衰落,200多年都沒有降服北方的蒙古人。清朝建立後,在國力上似乎並不比明朝優越多少。結果,只用了幾十年時間就搞定了蒙古人。這種差距是什麼原因造成的?

明朝與清朝在面對蒙古時都發生過數次變化。這些變化因素本身,是由於元朝建立和崩潰,給蒙古地區帶來的巨變所造成的。也因為明清兩代各自的政策結合,造成了最後的結果。

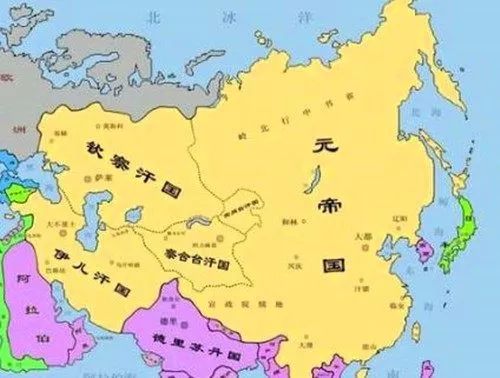

一切可以從元朝或者說整個蒙古帝國建立時開始。蒙古地區在特定時間內,由於人口多了,超過了當時地區內自然環境的供養水平,就會引發遷徙與戰爭。成吉思汗開始的三代人大擴張,卻在這個層面做的過度了。結果,就讓蒙古原本的草原地區出現了空心化狀態。

蒙古人的四處征伐 讓大量人口和資源離開了本土

起初,蒙古帝國還會注意在原來的首都哈爾和林保留足夠多的人口、手工業設施和精銳部隊。但在忽必烈與海都的戰爭後,前者一股腦的將地盤核心搬遷到了南面的金蓮川與汗八里城,後者則基本被消滅或重創。加之四大汗國的分家傾向嚴重,這就讓蒙古高原出現了因盛世帶來的凋敝。

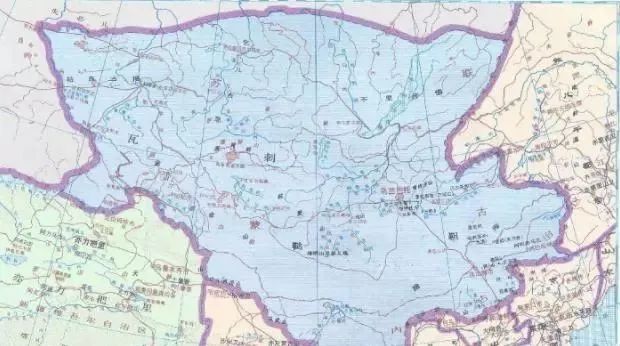

明朝建立後,佔領了大都汗八里。至於北面的金蓮川,則已經在之前的戰爭被基本摧毀。雖然明初對於蒙古高原本身的控制是沒有興趣的,但他們一直宣布自己是元朝的天然繼承人,所以必須想辦法端掉逃往北方的北元勢力。

蒙古這邊的情況就越來越糟。由於戰爭關係,大量從中原來的蒙古人口逃到了已經凋敝的龍興之地。這就一下子讓蒙古當地的人口承載能力,超出了負荷。大量被套的元朝後裔,開始以原先所屬的部門為單位,組成了一個個小部落。彼此之間因為有限的資源而經常戰爭。至於一些靠近明朝邊境的部落,則索性投靠明朝,成為北方藩屬力量。

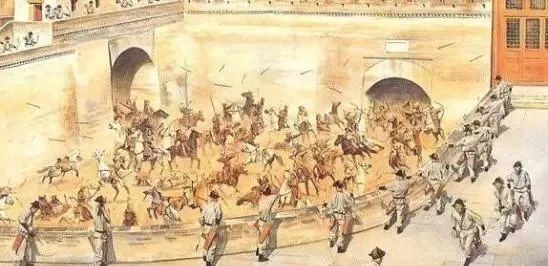

正在追殺蒙古人的明朝騎兵

結果,這些分奔離析的蒙古小團體,反過來成為明朝人定期宰殺的對象。先有篡位者朱棣,為了彰顯自己天子守國門的氣概,在蒙古地區搞了數次大規模武裝遊行。接著是在軍戶制度下,沒有出路的邊將。他們為了定期給自己撈功,主動襲擊邊境牧民。這樣的結果就是逼迫一個個原本不太感冒的小部落,開始尋找強勢的中心依附。到了明朝中期,瓦剌崛起,順應了這種潮流。土木堡之戰中的蒙古軍隊,就是因此聚集起來的。

瓦剌衰落後,這層因素依然在發揮作用。蒙古人很容易的又找到了一個新的強權--韃靼。在此之前,明朝依然對蒙古地區是沒有興趣的。甚至因為土木堡的災難,他們選擇更加保守的閉關防禦措施。而邊境將領,也不會錯過任何一個越境奪取蒙古人頭來領賞的機會。

壯大起來的蒙古勢力很快成為了明朝的最大邊患

發展到嘉靖年間,韃靼大軍南下,明朝自己發現京城已經兵力空虛到了極點。這場新危機,最終以明朝同意開市貿易而告一段落。

隨著滿洲在東北崛起,一些東部的蒙古部落成為了明朝人籠絡的統戰對象。在軍費吃緊的情況下,明朝每年在實際上給予蒙古人類似歲幣的貢賦,要求他們定期去偷襲後金的地盤。後金則通過戰爭與聯合,逐步控制了東部蒙古。從此,滿洲軍隊就有了一個繞開山海關南下的戰略新空間。

只能在城關中防禦蒙古騎兵的明軍

到問鼎中原為止,清朝實際上將八旗制度也推廣到了蒙古地區。尤其是在平定了察哈爾王的叛亂後,蒙古部落以加入八旗的方式,依附清廷。這種變相削弱草原東部地區的做法,間接配合了西蒙古地區的準噶爾人崛起。自此,清朝才需要再次好好面對蒙古地區的威脅。

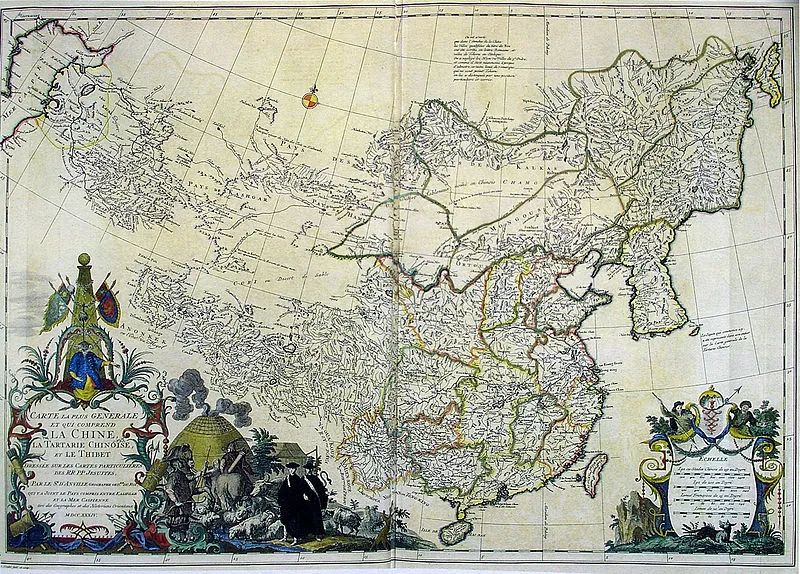

簡單來說,這個過程就是康熙-雍正和乾隆三代人時間,基本涵蓋了整個康乾盛世。康熙時期是以戰略防禦為主。既要保護那些戰鬥力很差的蒙古同盟,也要拱衛北京的西北安全形勢。在布蘭布通戰役和昭莫多戰役後,算是遏制了準噶爾勢力的東進勢頭。

清朝很好的利用了漢地18省與半個蒙古的資源

雍正在位時間很短,嘗試進行戰略進攻。但因為準噶爾人已經獲得了大量源自土耳其和歐洲的軍事技術,武器落後的清軍在和通泊戰役中遭到慘敗。雍正只能放棄直接鯨吞的想法,一點點的依靠築城來蠶食前進。

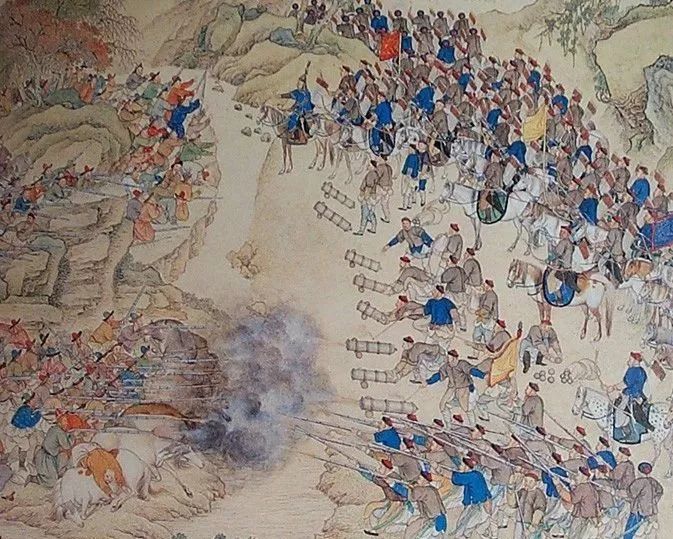

清朝人筆下同蒙古人的戰爭

最後還是乾隆,拿出了前兩代人積累的資源,並為清軍更新了手裡的武器。加上準噶爾人外交水平糟糕,同時和清朝、俄羅斯、哈薩克、西域的穆斯林定居者敵對。清朝終於搞定準噶爾人,算是基本解決了蒙古問題。

※為什麼希臘人將喜馬拉雅、喀喇崑崙、興都庫什並稱為印度高加索山脈?

※達比克草原之戰:決定敘利亞四百年的命運之戰

TAG:冷炮歷史 |