南京大屠殺:為什麼日本偏偏選擇在這兒下毒手?

原標題:南京大屠殺:為什麼日本偏偏選擇在這兒下毒手?

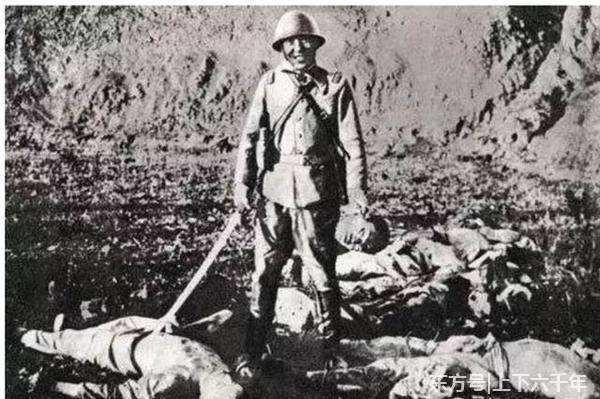

「七·七」蘆溝橋事變不久,日本侵華部隊在華中方面軍司令長官松井石根的帶領下直撲南京。1937年12月13日南京淪陷,隨後日軍對中國平民和戰俘進行了大規模屠殺、搶掠、強姦等戰爭罪行,在大屠殺中有30多萬中國人被日軍殺害,三分之一的房屋被日軍縱火燒毀。在此之前,日軍已佔領了中國多個城市,為何偏偏在南京製造駭人聽聞的大屠殺呢?

日本帝國主義對外侵略擴張政策的需要

日本最高軍事當局選擇在南京下毒手,並不單單意味著一次大屠殺的暴行,而是意味著日本對外政策的明確喧嚷——如果不迅速投降,接受日本的「條件」,就得繼續吞下「南京模式」的苦果。歸根到底,它來自日本帝國主義對外侵略擴張的政策和滅亡中國的需要。

向外侵略擴張是帝國主義的共同本性。鴉片戰爭以來百餘年裡,日本帝國主義先後多次侵略中國:1874年5 月,日本政府以琉球船民在台灣遇難為借口,發兵侵略中國台灣,後中日簽訂《中日北京專條》,給日本此後正式兼并琉球找到口實。此乃日本政府侵犯中國領土最早的一例;1894年7 月,日本挑起中日甲午戰爭。1895年4 月,日本迫使中國清政府簽訂喪權辱國的《馬關條約》,從此使中國淪為半殖民地;1900年,日本派兵參加八國聯軍,侵入天津、北京地區,進行瘋狂的燒殺搶掠,迫使清政府簽訂《辛丑條約》,清政府完全成為帝國主義統治中國的工具;1904年2 月,日本發動了日俄戰爭,後俄戰敗,日本取代俄國在滿洲享有一切特權,為後來全部佔領我東北三省起到跳板作用;1914年爆發第一次世界大戰,日本乘機擴大對中國的侵略,借口對德宣戰,肆意出兵山東,從德國手中奪取我山東半島;1927年至1928年,日本又三次出兵山東,製造了「濟南事件」,屠殺中國軍民5000餘人;1931年9月18日,日本發動了「九·一八」事變;1937年7月7日,日軍採用突然襲擊的方法,挑起了「蘆溝橋事變」,發動了蓄謀已久的全面侵華戰爭。

日本是個領土有限、國土散落、資源不全、市場狹小、與外界交往條件有限的島國,歷來把發展放眼在國外。朝鮮、台灣和東北三省成為日本的殖民地後,日本就想儘快吞地廣物博的中國。南京大屠殺充分暴露了日本帝國主義固有的本性。日軍殘酷暴戾的根源又在於帝國的殖民政策。這一點,已由日軍在我國各地所作所為為所證明。

把中國人民統統當作敵人的錯誤思想

日本侵略者自己完全明白,它和被侵略的中國人民是水火不能容的敵對關係。當戰場上出現膠著狀態時,華中方面軍司令長官松井坦率地認為所有中國人都是皇軍的敵人,說道:「中國官民對我無不同仇敵愾,直接間接採取諸多不利我軍行動,乃至婦女兒童自動成為義勇軍之一員,或擔負密偵任務。」這種軍民不分的指導思想,是後來造成南京大屠殺的原因之一。

日本侵略軍基於非正義,一經踏上中國領土,心理上就非常膽怯,時時刻刻都擔心遭到中國人的襲擊,處處都擔心落入陷阱。第10軍司令官柳川平助中將在杭州灣登陸後便深有感受,認為在支那「山川草木都是敵人」。在這種把中國人不論男女老少都看成是敵人的思想指導下就導致以燒殺淫掠為主要手段的罪行。第10軍第6師團在向崑山進攻時接到命令說:「不論婦女兒童,凡中國人一概都殺,房屋全部放火焚燒。」第10軍第6 師團在南京大屠殺中殺害平民最多,就是出於指揮官極端錯誤的反動思想。

所以,一些目睹南京大屠殺的外僑得出結論說:南京事件等所見到的日本兵的殘暴行為,完全是日本軍事最高當局所採取的恐怖政策的反映。德國駐南京的代表向本國外交部報告中說:「犯罪的不是這個日本人那個日本人,而是整個日本皇軍……它是一部正在開動的野獸機器。」

日本軍國主義野蠻的軍事教育

南京大屠殺暴露了日本帝國主義的本性,也反映出日本極端錯誤的軍國主義教育和軍事訓練,導致了日本軍隊的野蠻和殘忍,形成當時日本軍隊侵略成性的本質。

軍國主義教育以天皇至上為主線,成為日本軍人的精神支柱,在日本軍隊里出現了許多為天皇戰死而感到「光榮」的軍人。入伍後的軍人教育首先要發揚崇拜天皇的精神。軍歌《跨過大海》歌詞中說:「跨過大海,屍浮海面,跨過高山,屍橫遍野。為天皇捐軀,視死如歸。」露骨地鼓勵軍人為天皇賣命,軍人的頭腦中已經形成在侵略他國的道路上不住手地殺人的意識,主張只有殺絕對手才能掃除佔領他國領海領土的障礙,取得殖民地的可能。前面提到的「不論婦女兒童,凡中國人一概都殺,房屋放火焚燒」便是日本軍殺絕他國人民的根深蒂固的意識中的反映。

中國派遣軍的情報員、下士官山岡繁,日本投降後曾作為戰犯在蘇聯和中國被關押了15年。他少年時代就接受了軍國主義教育,並在日本軍隊的「軍人精神」熏陶下,產生了可怕的精神狀態。對此,他這樣說:當時,我們對日本民族抱有一種根深蒂固的優越感,而對其他民族採取蔑視態度。還有一種殘忍的武士道精神,把殺人當作英雄行為,並從崇拜天皇的極權主義出發,產生了非人道的思想,即對強者、掌握權力的人絕對服從,對弱者、不掌握權力的人使之服從。這些思想是從少年時代就開始接受教育,在軍隊里通過軍人精神的熏陶而形成的。正由於有這些思想,才把侵略戰爭視為正義戰爭,若無其事地干下了慘無人道的行為。」

南京大屠殺的暴行,歸罪於日本軍國主義教育,一點也不言過其實。

日本軍隊軍紀紊亂

1937年12月17日,松井石根由中山門進入南京城內,看到南京城裡城外被日本軍燒殺所留下的現場後,感到自己的罪責難以掩飾,也認為:日本軍是世界上風紀最壞的軍隊;士兵之暴行使皇威掃地。

瀧川政次郎後來特別提到南京事件,認為發生這起事件 的最大原因就在於「軍隊喪失統率力,軍紀紊亂,出現下克上的風氣。在不聽從軍官命令的下士官統率下,士兵們的暴行和掠奪是不可避免的。」當時陸軍中央得悉南京大屠殺的情報後,曾派人事局長阿南前往南京調查。而第16師團師團長中島今朝吾竟對阿南說:「中國人不論多少,統統殺掉。」可見「下克上」的風氣以及軍紀的敗壞又到何種地步。

在日本侵略軍里,軍紀敗壞的另一個原因是在侵略戰爭中逐步地使人性異化。參加戰爭雙方的人無疑地都將得到心靈的改造。中國部隊進行的反侵略戰爭,是正義戰爭,自覺地遵守紀律,堅決地和人民站在一起,為保衛民族利益而戰鬥。而日本侵略軍進行的侵略戰爭,遭到我國軍民的堅決抵抗。侵略戰爭很容易把人變成了魔鬼,許許多多日本軍人,在血腥的戰場上只考慮把對手——中國人殺盡而取勝,表現出野獸般的殘忍。

在日本發動侵華戰爭後不久,斯諾懷來到中國,到過許多地方訪問。對於日本軍野蠻性的問題,他描述如下:任何人種,在戰爭時往往容易出現野蠻性。但即使承認這一點,在這個世界上的任何地方,也不會有人像日本軍隊那樣將人格墮落的形象深刻、徹底而有組織地暴露出來,這是無可否認的事實。

日本軍對我軍最殘酷的蓄意報復

日本軍制定了「三個月內滅亡中國」的侵略計劃。但很快,中國軍民建立統一戰線、團結抗日,挫敗了日軍速戰速決的夢幻。這樣,無疑地將在日軍官兵中產生報復心理。

作為最前線的指揮官松井是在什麼情況下下達「不論婦女兒童,凡中國人一概都殺,房屋全部放火焚燒」命令的呢?在攻打上海戰役期間,日軍付出4 萬餘人的傷亡代價,松井認定中國人「無不對我軍同仇敵愾」,因此對所有中國人都深懷敵意,必將尋找機會進行報復。攻陷南京前,松井以為《勸降書》空投下,唐生智將開城歡迎他,然而唐生智用槍炮聲作了理直氣壯的回答,不能不使他惱火,攻陷城進行報復到此已不可能逆轉。後來,松井進入南京後,發現了日本軍殘酷的暴行,只是口頭上念幾聲「緊箍咒」,並未採取有力措施嚴厲制止,從反面印證了松井的報復意識。

另一個蓄意報復的是佐佐木到一。佐佐木到一在南京大屠殺中先下毒手,到下關的第一天就屠殺軍民2 萬人。後來他陳述這段歷史時說:俘虜接連不斷地前來投降,達數千人。態度激昂的士兵毫不聽從上級軍官的阻攔,回顧許多戰友的流血和這些時的艱難因苦,即使他們(俘虜)不是士兵,也說:「都幹掉! 」

日本軍對我軍最殘酷的蓄意報復,是造成南京大屠殺的重要因素之一,於此顯而易見。

日軍政治和軍事上速戰速決之必要

「三個月滅亡中國」是日本出於政治上和軍事上的考慮。從「七·七蘆溝橋事變」到總攻南京的前夕,時間已整整4 個月,超過了戰略時限,然而中國並沒有向日本投降,而且提出了長期抗戰、抗日救國的方針。但日本兵力有限,資源也經不起長期戰爭的消耗,基於這原因日本軍上下必然要考慮:選擇最果斷的措施,威懾中國人民的抗戰精神,使其向日本投降,從而迅速結束戰爭,在短期內達到目的。

這種戰略的基點出自日本軍事最高當局的設想,也是建立在蔣介石政權事實上未能統一中國的基礎之上。日軍攻陷南京,政治上的用意就在於迫使蔣介石猛醒,迅速接受日本的條件,簽訂「城下之盟」,達到「三個月滅亡中國」的目的。松井在南京投下的《勸降書》,一方面是對守軍進行威脅,「日軍對抵抗者極為嚴峻,毫不寬恕」;另一方面發出招降的訊息:「對一般民眾及毫無敵意之中國軍隊則寬大為懷,全不侵犯。」當然這純屬於欺騙而已。南京陷落後,日軍用震驚世界的大屠殺兌現了松井石根在《勸降書》上的謊言。

此刻,中國共產黨事實上已領導全國人民抗戰,抗日運動掀起了高潮。而蔣介石不敢輕意背叛人民的願望,冒險去接受日本的條件。日本選擇在南京下毒手,妄想以最殘酷的罪惡手段威懾住中國人民的抗日精神,在死神面前束手就擒,聽其宰割,永遠做個亡國奴。但侵略者失算了。南京大屠殺的事實教育了中國人民,也激怒了中國人民,進一步堅定了抗戰到底的決心和抗戰必勝的信念,終於打敗了日本帝國主義。

是霸權主義邏輯下的犯罪

南京是蔣介石政府的首都。日本軍國主義選擇南京下毒手也是向英美聲明——中國是日本的國中之國,主權歸日本所有的意思。

眾所周知,戰爭中殺害俘虜和敵國人民為國際法所不容許。甲午戰爭時,日本在宣戰詔書中對戰俘問題曾經提到受國際法的約束。後來事實告訴我們,日本最高層在處理許多重大國際問題時常常採用不可告人的投機取巧手段。

「九·一八事變」日本對中國不宣而戰,一步一步地吞食中國,而又避免與英美髮生衝突。有確鑿證據表明,當初東條英機曾就軍部中央提到國際法的約束問題,卻被軍部中央有意刪除,決定衝破這一現有國際法的束縛。處在侵略中國步步得手的日本軍事當局認為,承認國際法將妨礙部下的軍事行動;反之只做不說,日軍在在中國土地上便可以任意處理俘虜和平民,直至把他們斬盡殺絕。只要幹得徹底,不被當場抓住證據,又控制住當地輿論,隨著歷史不斷地向前推移,往事定會自生自滅,不了了之。

然而,日本軍國主義者只是一廂情願而已,這種赤裸裸的霸權主義邏輯只能縱容部下犯罪和起庇護作用。而對決策者,不因為他不承認國際法就不受國際法的約束。戰後依據國際法組成遠東國際法庭,對第二次世界大戰中的日本戰犯進行公開審理,其中南京大屠殺的元兇松井石根被判處絞刑,主犯谷壽夫被引渡到中國,被處死刑。

※抗日諜戰奇談:軍統因內訌殺漢奸出氣

※抗戰時中國人一有反抗就被日軍殺死

TAG:歷史很好玩兒 |