天下第一漢奸:第一個換作滿人裝束,奏請下令漢人一律剃髮留辮

原標題:天下第一漢奸:第一個換作滿人裝束,奏請下令漢人一律剃髮留辮

我國清末思想家龔自珍在《古史鉤沉論二》中說:「滅人之國,必先去其史」。後人引申為:「欲滅一國,先滅其文化。」

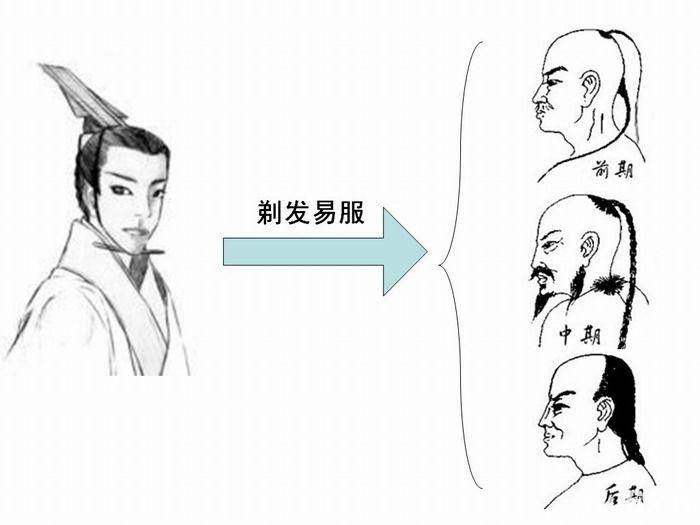

剃髮前後

明朝滅亡後,華夏大地發生了一件大事——剃髮易服。這件事情的發生,跟一個漢人有關,他就是被稱作「天下第一漢奸」的孫之獬。

孫之獬是明末朝廷重臣,山東淄博人,天啟二年(1622年)進士,初為庶吉士,後為翰林院檢討,最後位列九卿之一。

早在明末,宦官當權的時候,孫之獬就依附閹黨,成為閹黨成員,魏忠賢等倒台後,崇禎皇帝下令毀掉閹黨編寫的以排斥和誅殺異己為目的的《三朝要點》,孫之獬曾抱著《三朝要點》到太廟哭泣,為士林所不齒。

清軍攻入北京後,他就投降了,為表忠心第一個剃髮易冠,換作滿服裝束。上朝的時候,分為滿漢兩班人員,滿人說他是漢人不讓他跟滿人一班,漢人說他滿人打扮也不讓他站在漢人這裡。在朝堂上羞愧難當。

為了報復漢人,他奏請順治皇帝下令漢人一律剃髮留辮,1645年6月15日,順治頒發《剃髮令》。全國各地從詔令到達之日起,10天內,男人必須剃髮留辮,違令者斬,即「留頭不留髮,留髮不留頭。」

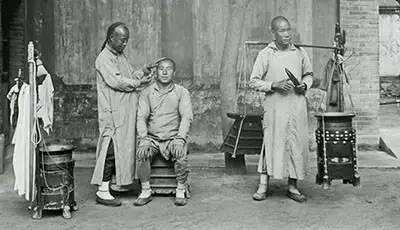

起初,清官兵在繁華鬧市人多的地方搭一個棚子,豎起一根旗杆,上面懸掛皇帝頒發的《剃頭令》。派軍中會剃頭的士兵身著官服充當剃頭匠,見到男人抓來就剃頭梳辮子,違抗者砍下頭顱掛在旗杆上。

後來又挑著剃頭工具走街竄巷剃頭,挑子一頭是長方形凳子,除了坐人外,也用來砍頭時作墊木,下面設兩層抽屜,放剃刀梳子等工具。挑子另一頭是圓籠,內置火罐,上面是銅盆,剃頭時用,同時有一個帶刁頭的旗杆,上面懸掛《剃頭令》,兩側還有鉤子,用來掛人頭和串耳朵,好回去邀功(把被砍頭者右耳朵割下)。

有個成語叫「剃頭挑子一頭熱」,是用來形容兩方只有一方很熱心,另外一方很冷淡,如單相思這類意思。另外,還流行一句諺語「正月不剃頭,剃頭死舅舅。」死舅諧音「思舊」,用來懷念之前的漢人傳統風俗。

因為剃頭的人實在太多,很多民間開始做起小生意,走街串巷為別人剃頭,收取一點費用,他們逐漸替代了軍營里的剃頭匠。大概二三十年前,農村還有走街串巷的剃頭匠,不過現在基本都在理髮店裡去理髮了。

「身體髮膚,受之父母」,這是幾千年來的倫理觀,也是一種根深蒂固的思維方式。剃髮不僅有違傳統,也是一種侮辱。因此這項政策不僅遭到了傳統知識分子的抵制,也激怒了下層民眾。著名的「嘉定三屠」講的就是漢人反抗「剃髮令」而與清軍戰鬥到底的故事。

順治三年秋,山東爆發了農民起義,這時孫之獬正巧衣錦還鄉。農民軍攻入淄川,將其活捉,五花大綁遊街示眾,人們在他身上遍刺針孔,插上毛髮,以懲罰其獻媚清廷首創剃髮殘害同胞的罪行,然後斬首市曹,暴屍通衢。這個以出賣祖宗和靈魂為代價來換取好日子的惡棍在風光了幾年之後,最終落得個遺臭萬年的下場。

文化傳統是一個國家的根基,民心歸屬的大問題,有人稱「崖山之後無中國,明亡之後無華夏」就是用來形容外族入侵之後對華夏大地的深遠影響,就連蔣介石都說過「文化亡了,娘希匹就全亡了。」

※袁世凱最成功的一次外交,日俄戰爭力挺中立,坐收漁翁之利

※中國第一所國立大學,創建時間比清華北大還早

TAG:魯迅來了 |