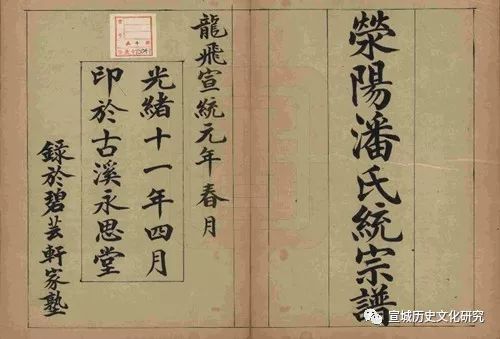

河帥潘錫恩

原標題:河帥潘錫恩

河帥潘錫恩

葉彩霞 吳小元

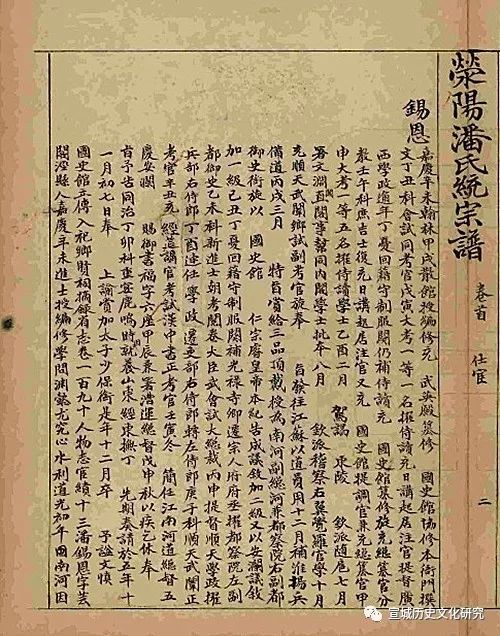

潘錫恩,安徽涇縣人,嘉慶十六年進士,改翰林院庶吉士,十九年散館授編修,二十地年充會試同考官,二十三年二月大考一等一名,其所寫的《澄海樓賦》一文深受嘉慶皇帝的欣賞,被排在御前文章的前列,超擢侍讀。七月,提督廣西學政。道光二年充日講起居注官,四年八月大考一等,升侍讀學士。道光五年六月署文淵閣直閣事,八月充稽察右翼覺羅學,十月充武鄉試副考官,旋命發往江蘇以道員用。十二月補淮揚道。六年三月賞三品頂戴,授為副總河。二十二年任南河總河,負責管理江蘇境內的水運。

京杭大運河修通後,尤其是明永樂帝定都北京以後,糧食、食鹽就源源不斷地通過漕運供給京城。在帶來運輸便利的同時,運河所通過的黃河水域的泥沙治理就成為一個叫朝廷頭疼的問題。明萬曆年間,提出了「束水攻沙」之策,在河道上修堤束窄過水斷面,增大流速,藉以沖刷泥沙;後又提出「蓄清刷黃」,築堤提高淮河水位,使清水倒灌到黃河,沖刷黃河帶入大運河的泥沙。乾隆年間,因淮河的水位總是低於黃河水位,實行「借黃濟運」之策,把黃河水引入運河,抬高水位,使漕船得以前行,這種「飲鴆止渴」之法讓淤積不可收拾。後因洪澤湖口無法打開,被迫實行倒塘灌運之法,即在運河匯黃河口門處建御黃壩,在臨近淮河口門處建臨清堰,在御黃壩與臨清堰之間形成塘河。塘河寬大,可容數百隻、上千隻漕船。在黃河水位較高時,南來船隻開臨清堰入塘,再閉臨清堰。此時車水入塘河,待塘內水位與黃河水位相平時,開御黃壩出船。用土壩來代替船閘功能。塘河每進出一次大約需要八天時間。這種方法雖阻止了泥沙,但是耗時、耗力,潘錫恩就是這一方法的堅定執行者。

一、治黃之策

道光二年十二月,潘錫恩奏陳借黃濟運之弊,略言:

蓄清敵黃為相傳之成法,大汛將至急堵御黃壩,使黃水全力東趨。今年漕艘早渡,因御黃壩遲堵,以致倒灌停淤,釀成大患,且欲籌減泄,當在下游,乃輒開祥符閘減黃入湖,壩口已灌於下,閘口復灌於上,黃水俱無出路,湖底淤墊極高,若更引黃入運,河道淤滿處處壅溢,恐有決口之患。上韙其議。

道光六年黃河的淤積是相當嚴重的。該年黃河河底要比道光元年高出一丈四五尺,約合4.68米,平均年升高0.92米,倒塘濟運制度實行後:「嚴守上游閘壩,不任旁分,酌用倒塘,不任倒灌,專力攻刷,雖漸較深通,而為效甚遲。」

道光七年五月,上命大學士蔣攸銛等前赴江南察看關孟兩灘新舊河工情形。攸銛等尋奏言:錫恩等淆於逢彎取直成法,輕聽睢南同知唐文浚兩灘並挑之說,決意估辦。以舊河寬有百餘丈至二百餘丈之水欲迫而納諸寬僅十餘丈膠淤之地,不能塌寬轉成倒漾。迨折去灘隙之攔黃壩堰,大溜始順歸舊河,見用撥沙船往來疏浚,可望深通,難期速效。錫恩等急於奏功,泥於師古,咎無可辭。錫恩被褫奪頂戴。

道光八年四月,漕運船隻一律渡過黃河,既免倒塘灌放之繁,且較常年尤為攢早,得旨嘉獎,賞四品頂戴。九月,以節交霜降,河湖各工普報安瀾,賞還三品頂戴。十一月皇帝下諭旨:「南河建立東清御黃等壩,以時啟閉,原為宣洩湖水,刷滌見在黃流,並不僅為通漕始行通壩見已。節逾長至,黃水無不減落之理,是否已經暢啟御壩,抑或黃水雖減,仍高於清,不能得手,即將見在水勢。據實覆奏。」

當時順黃壩外河底仍有繼續淤高的趨勢,年底潘錫恩偕張井奏言:「從前河底,尚未淤墊至此,然重空糧船經行,已無歲無倒塘之害。今以淤高丈余之黃河,而欲常啟御壩,使清水外出刷滌,勢實有所不能。至於洪湖之水,以黃河現存水勢而計,必蓄至一丈七尺以外,僅能與之相敵,蓄至一丈八九尺,始能暢出。而堰盱兩廳石工(當時管理高家堰的機構分兩個:一為高堰廳,管理範圍為武家墩至高良澗,一為山盱廳,管理範圍為高良澗至蔣壩。兩廳石工,指高家堰壩體全部石工)風暴堪虞,實不敢冒此大險。前因湖水存至一丈六尺,又值西北風暴,掣塌石工九百餘丈,不得已復啟智壩,稍資減泄,近始堵合。而欲收蓄一丈八九之大水,以過冬令,其勢又必不能。」這時的情況又與乾隆、嘉慶時大不相同,「乾隆年間湖高於河自七八尺及丈余不等,一交夏令折展御壩至一百數十丈,故能大泄清水以刷淤。時及秋冬慮其泄枯,始收蓄湖瀦以濟運。後因河底漸墊,至嘉慶年間改御壩,均為夏閉秋啟,已與舊制相返。嗣後雖亦時啟御壩,而黃水偶漲,即行倒灌。今又積墊丈余,縱遇清水能出,亦止高於黃水數寸及尺余,其或暫開即堵,亦僅能免於倒灌,不誤漕運而已,殊未能收刷滌之效。」

道光九年正月,偕張井奏言:河身久成中滿之病,治之之法止有去其積淤而不能遽奏速效。歷查從前治河諸書,無不以束水攻沙為不易之良法,原不專藉清水刷黃。即如御壩以上,直至豫省上南廳有工處長河一千數百里,每年大汛,水之匯入黃河者如伊洛瀍澗,及武陟、丹沁諸河,俱挾沙滯泥,其濁與黃水等,並無清水刷滌,而河身反不致如御壩以下之淤墊,是其顯證,但黃河積淤太高,斷非三數年所可盡去,見在清水已高黃水尺余,所存水志比上年底水落低二尺許,但得常如見在情形,則逐年以漸加深尚可冀漸復舊制。上訓勉之。

二十二年八月,黃河自桃北崔鎮汛蕭家莊北決口,穿斷運河塌,通遙堤,歸入六塘河東注。此時,正河自楊工以下業已斷流,去清口約有六七十里之遠,回空漕船均攔截於宿遷以上,其勢不能飛渡。若不設法通融辦理,恐誤漕船歸次之期。潘錫恩上奏朝廷,再次詳述灌塘濟運之法:臣前任淮揚道時,詳請辦戽水通船之法,行也十餘年,幸運未貽誤。今若於中河西口外黃水穿斷之處築箝口壩,添建草閘以為黃水啟閉之用,即將楊家壩作攔清堰,以為清水啟閉之用,就中河運道為一大塘,道里長則容船眾,不過兩次啟閉,而漕船全數可以渡竣矣。惟黃水先經灌入運河中泓,不免淤澱(淀),兩岸牽堤亦恐有沖缺之處,一面趕緊撈挖,計需帑亦不甚多,如果此時得以設法回空,來年並可依此出重,則見在之蕭庄決口不妨從緩堵築。倘此法仍趕不及,祗有竟用引黃濟運之法,其臨黃箝口壩草閘仍照式築作,即引黃水入壩送船,再於沿途多築對頭小壩以逼溜刷深,庶免淤滯之患。及出楊庄匯入清口之水即可牽挽南行,蓋南岸不可借黃者,恐其淤湖淤運,所引黃水一出楊庄口仍歸舊河,又可用清口之水以刷滌之,應無流弊,並繪圖貼說以聞。

道光二十二年十一月,潘錫恩授南河河道總督。當時楊工漫口,戶部尚書敬徵等查勘,堵築開挖引河,接挑長河淤墊工段,估銀五百七十萬兩有奇。上命錫恩抵任,後周曆各工逐加履勘,御史雷以誠奏:楊工漫溢,無庸堵合決口,祗須改舊為支,以通運道而節糜費。潘錫恩堅決反對,尋奏:灌口非可行河之地,北岸無可改河之理,請仍堵築決口,漕船回空仍由中河灌塘。十二月,命刑部侍郎成剛、順天府府尹李惠前赴工次,會同錫恩督辦。

二、治黃的經費管理

道光七年正月,以挑河為全局所系,潘錫恩親赴河工催辦,一力整飭。又奏河庫錢糧各處撥銀遠近不同,解到亦先後不一,而河庫發銀皆有爭需,不能指款以待。要求於每年四月盤查河庫外,年終再查核一年之數,令道廳官員切實具結以專責成,勿庸逐款報部。

黃河上的工程費用讓道光帝心疼不已,道光八年下諭曰:河工需費,自道光元年以來每年動需五六百萬餘兩,前此高堰石工及黃河挑工耗費又不下一千餘萬之多,果使修守得宜,即不應險工新工層見疊出,國家經費有常,斷不容以如許帑供此漏卮。錫恩偕張井覆奏,略言:歲修搶修本有定額。另案工程視水之大小、工之平險,原無一定。而撥款則有數可稽,不至漫無限制。臣等年來周曆兩岸,凡見溜勢生灣生險及堤移變遷之處,或酌於土頭工尾,築壩挑溜不任沿堤生掃,或切灘順勢化險為平,此在目前雖似多用,實省後此無窮之費。

以正實收的政策籌集南河經費。二十三年四月,潘錫恩偕成剛等奏:南河捐辦,協濟工需請量為推廣。凡江南河工地方見在候補官員及留工人員,除本員准捐外,如有伯叔兄弟子侄親戚幕友見值隨任者,無論官生俊秀,准其一體報捐。五月,偕漕運總督李湘棻奏:各官生在工報捐請,照嘉慶年間土方舊例收銀後,出具正副實收,將正實收給與本員,其副實收匯送戶部,由部換照封發。諭:以撙節估計,俾帑項不至虛糜。

道光皇帝對臣子們的失誤除了降職外還要求用錢來賠償。七年三月,因御壩驟難啟放,漕船倒塘灌運受到影響,道光下旨:此次興辦大工,不能掣水通漕,關孟兩灘挑切膠淤,驟難刷塌,又未豫為籌計,帑金竟成虛擲。潘錫恩著降為四品頂戴,所有倒塘灌放等費即著落該督等按成賠補。十九年時,潘錫恩就曾以河工陪項逾限未完,降六級留任。

三、賑災、勸捐及辦團

道光十一年四月潘錫恩丁母憂。十二年二月服闋,授光祿寺卿,六月升宗人府府丞。時因歲飢,京師五城分設粥廠以濟民食。七月,命錫恩等董其事。十三年二月,錫恩經理蘆溝橋粥廠。

道光二十八年九月,潘錫恩以宿疾未痊奏請開缺回籍調理,朝廷允之。咸豐三年二月,以粵匪竄擾安徽,命錫恩馳赴太平府一帶,辦理捐輸團練事務。十二月,因捐助軍需,下部優敘。四年三月,命偕安徽學政孫銘恩辦理寧國、徽州、廣德等屬防剿事宜。七月,復命會同該府縣倡捐辦團以助兵力。五年,命辦理寧國府糧台。八年,辦理皖南防剿事務。前江西巡撫張芾疏劾錫恩勸捐無狀,得旨切責,褫錫恩職。同治三年三月,山東巡撫閻敬銘奏:錫恩就養山東,捐備京倉米,折銀兩為數甚巨。該革員籍隸安徽涇縣,迭經兵燹,田廬盪析,勉力輸將,洵屬深明大義。疏入,賞還原銜。尋命赴安徽廬州府會辦勸捐守御事宜。五年錫恩以乾隆嘉慶丁卯科舉人例,得重與鹿鳴筵宴。

四、身前身後榮

道光六年(1827)伏、秋兩泛,河湖同時盛漲,情形比較嚴重,但因各督道廳員弁「加意修守,慎重宣防。自開減壩以後,黃水雖經續漲,未至停積為患,清水暢出回空,軍船要穩,遄仰賴昊蒼垂佑,河神靈貺,各工一律平穩。」道光帝奏聞後「深欣感著,撥去大藏香十柱,交兩江總督琦善、南河河道總督張進、副總河潘錫恩虔赴河神廟代朕敬謹祀,」並著「琦善張井潘錫恩俱著交部議敘,其在工出力人員等擇其尤為出力者秉公酌保。」

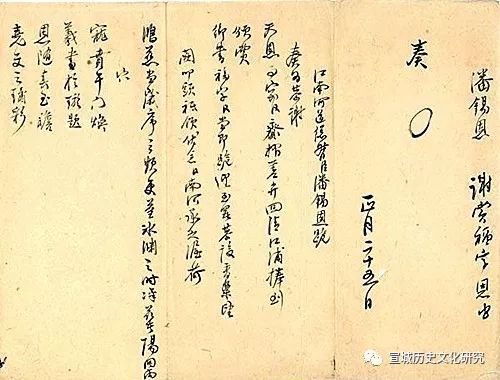

自道光二十五年起,皇帝連續六次親筆「福」字賜與潘錫恩。道光二十五年正月二十日,潘錫恩於上折《奏謝賞御書 「福」字恩由》:江南河道總督臣潘錫恩跪奏:江南河道總督臣潘錫恩跪奏:為恭謝天恩,事竊臣齋折差弁回清江浦捧到頒賞御書福字,臣當即跪迎至署,恭設香案,望闕叩頭祗領。伏念臣職分水土,未報涓埃,當蓂琯之頻更,歷茭隄而時惕。茲者豐年維戊,巽命重申,煥羲畫於璇題,大觀在上;昭堯文之璚彩,綏履攸同。鳳藻常新,與祥雲而書之。

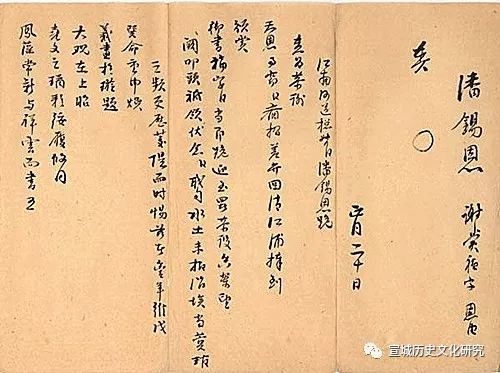

潘錫恩謝賞「福」字折

道光二十六年,潘錫恩這樣寫道:江南河道總督潘錫恩跪奏:「為恭謝天恩,事竊臣齋折差弁回清江浦捧到頒賞御書福字,臣當即跪迎至署,恭設香案,望闕叩頭,祗領伏念。臣以魯鈍庸材,領河防重任,鴻慈高厚,報算難期。茲當歲序更新又荷。寵光下賁,煥璇題以羲畫,福自天來;瞻璚彩於堯文,恩如山重,仰惟。道光二十八年,潘錫恩回奏:江南河道總督臣潘錫恩跪奏:為恭謝天恩事,竊臣齋折差弁回清江浦捧到頒賞御書福字,臣當即跪迎至署,恭設香案,望闕叩頭,祗領伏念。臣南河承之渥荷鴻慈,當歲序之頻更,荃冰淵之時凜。茲者陽回丙穴,寵賁午門,煥羲畫於璇題;恩隨春玉,瞻堯文之璚彩。」潘錫恩將將御賜的六個「福」字製成紅底鎏金的匾額,高高懸掛於他家鄉茂林潘村的「潘氏宗祠」,在昭示聖眷優渥的同時,也激勵著歷代的潘氏子孫。

清代的方浚師在其所著的《蕉軒隨錄》中記載有林則徐贈潘錫恩的一副對聯:「三策治河書,緯武經文,永作江淮保障;一篇澄海賦,掞天藻地,蔚為華國文章。」潘錫恩生前將其治水心得著書,名為《畿輔水利》,刊行於世。

同治五年(1866)潘錫恩病逝,山東巡撫閻敬銘為其向朝廷請立謚號,並主張將其政績宣付史館立傳,得旨允行。皇帝下諭曰:

前任江南河道總督潘錫恩,由翰林院歷官中外,薦擢河督,家居已逾十載見在。年登八秩,再遇賓,洵屬藝林盛事,著加恩賞加太子少保銜,准其就近在山東重赴鹿鳴筵宴,以示優眷耆臣至意。

六年,漕運總督張之萬奏稱:錫恩起家翰林,學問淵懿,於水利尤所究心,著《畿輔水利》刊行於世。任副總河時,就前人戽水通水之法,建議倒塘灌運,漕船得以無阻,行之垂三十年,重運回空,從無貽誤。里揚運河復得洪湖清水蕩滌,將前受黃河之淤日漸刷深。道光二十三年,再任河督時,河身較前加深丈余。當豐工決口,有議令黃河改道者,錫恩體察情形,反覆辨其不可,議乃中止。每年所用錢糧歷居比較,遞有節省,其所宣防修築,權其緩急所宜,無冗費,亦無費事,故在任七年無河患,至今清淮士民稱頌不衰。懇請予謚,並將政績宣付史館立傳,得旨允行。尋賜祭葬,予謚文慎。

光緒三年(1877),為感念前世舊臣,皇帝親作御制文章,被鐫刻於青石碑上。此碑高240厘米,寬105厘米,厚26厘米。碑文共406字,全文為:

朕惟平成奏績,治首重夫河渠,奠定宣猷,功實隆於柱石。念中勤於既往,懋典宜膺;垂勛業於將來,豐碑式勒。爾原任太子少保江南河道總督潘錫恩:學識淵深、才猷練達,早登翰苑,疊掇巍科。荷殊寵而直講筵,復持載筆;應御試而膺首選,再拔前茅。承明躋侍從之班,學土擅清華之選,迥翔詞館,榮極儒臣。迨擢監司,旋總河務。疏瀹屢蒙嘉獎,宣防動協機宜。受皇祖特達之知,實始論河一疏;考生平得力之處,猶傳治水遺篇。再任宣勤,洪河順軌,卅年利運,轉漕垂勛。屢因事而貶官,復加恩而錄用。或官尚食,或領宗卿,或某睢鳩,或冠獬豸,莫不實心實政,惟寅性清。至於引疾歸田,尚屢被籌防之詔,衰齡就養,猶上輸倉庾之供。躬事四朝,年登八秩。鹿鳴再筵,寵晉宮銜,爵秩頻加,榮分後裔,可謂盛矣!乃遐齡方享,奄逝忽聞,用躊揚歷之勞,爰厚飾終之典,謚之「文慎」,特示崇褒。於戲!久垂浚導之規,河防是賴,永念老成之績,國計攸關。寵命聿詔,貞珉同壽。

光緒帝撰賜潘錫恩《御制碑文》

在《清史稿》中,後人對歷任的治黃官員作出了如下的評價:河患至道光朝而愈亟,南河為漕運所累,愈治癒壞。自張文浩蓄清肇禍,高堰決而運道阻。嚴烺畏首畏尾聲,湖河並不能治。張井創議改河,而不敢執咎,迄於無成,灌塘濟運,賴以彌縫。麟慶、潘錫恩循其成法,幸無大敗而已。吳邦慶請求水利,而治河未有顯績。栗毓美實心實力,卓為當時河臣之冠,不獨磚工創法為可紀也。東河自毓美後,朱襄、鍾祥、文沖繼之,祥符、中牟迭決,東河遂益棘矣。在此對潘錫恩沿襲前人的「灌塘濟運」的治黃之策所持的態度是中允的。

直至咸豐年間太平軍將江南運河攔腰截斷,黃河改道,大運河終於無法貫通,海運逐漸取代了漕運,黃河之患才最終得以解除。

潘錫恩在家鄉茂林建了一座私人宅第「河帥第」,如今光緒皇帝所作的《御制碑文》仍靜靜地立於其間。

(作者葉彩霞系涇縣檔案局副局長,宣城市歷史文化研究會會員;吳小元系涇縣政協文史委委員,宣城市歷史文化研究會理事)

TAG:宣城歷史文化研究 |