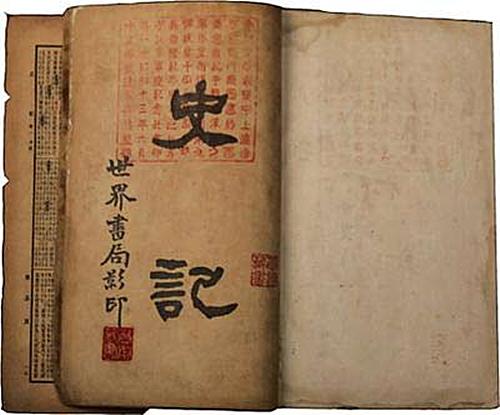

那一刀,讓《史記》的社會批判性驟增!

原標題:那一刀,讓《史記》的社會批判性驟增!

李陵之禍是司馬遷一生最大的災難。一心想效忠於武帝的司馬遷,竟以一席正義之言而慘遭宮刑,這帶給他無盡的屈辱。

司馬遷認為「行莫醜於辱先,而垢莫大於宮刑」。受宮刑不僅為世人所不齒,更是大逆不孝之舉,因為「太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辭令,其次汕體受辱,其次易服受辱,其次關木索、被捶楚受辱,其次剔毛髮、嬰金鐵受辱,其次毀肌膚、斷肢體受辱,最下腐刑極矣!」

司馬遷的這段話里,一句一「辱」,而宮刑是人世間最慘痛、最低下的一種恥辱。以士自居的司馬遷當然無法接受這種既讓自己蒙羞又令先人受辱的刑罰。

然而,出於對人生價值的考慮,思之再三,不屑於平庸無為的司馬遷還是選擇了宮刑。

司馬遷雖然堅韌地選擇了宮刑,但沉重的屈辱感始終揮之不去,以致「腸一日而九回,居則忽忽若有所亡,出則不知其所往。每念斯恥,汗未嘗不發背沾衣也!」

屈辱感無處不在,不僅滲透進司馬遷的日常生活中,也滲透進了《報任安書》中,面對舊友,司馬遷情不自禁地反覆訴說這種奇恥大辱。

他認為自己形體已虧,作為「掃除之隸」,若再去向天子進薦人才,即使「材懷隨和,行若由夷」,也只是「輕朝廷,羞當世之士」而己,最終「不可以為榮,適足以發笑而自點」而已,寫至此,他不禁感慨:「磋乎!如仆,尚何言哉!尚何言哉!」

他為李陵因降匈奴而使其家聲敗壞而悲哀,更為自己「茸之蠶室,重為天下觀笑」而悲憤,寫至此,他不禁呼號:「悲夫!悲夫!」。

然而,司馬遷並沒有在屈辱中沉淪,他以古人自勉:

「蓋西伯構而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃賦《離騷》;左丘失明,厥有《國語》;孫子腆腳,《兵法》修列;不韋遷蜀,藝世傳《呂覽》;韓非囚秦,《說難》《孤憤》;《詩》三百篇,大底聖賢發憤之所為作也。此人皆意有所鬱結,不得通其道,故述往事、思來者。乃如左丘明無目,孫子斷足,終不可用,退而論書策,以舒其憤,思垂空文以自見。」

憤怒出詩人,磨難造就偉大的文學。司馬遷把李陵之禍看成促使他全心全意著作《史記》的契機。他希望通過《史記》的流傳,得以補償自己的憤恨,令後人知道他接受宮刑的苦衷。

當然,這只是他忍辱著書的動力之一,更大的動力來自於他對自己事業的強烈責任感與對其正義性的堅定信心。

「他不是政治家,他不可能提出改革社會的方案,並使之付諸實行;他是個歷史家,他只有通過寫歷史的方法,寓褒貶、別善惡,從自己的《史記》中來顯示自己的社會理想,顯示自己對那些不同的歷史事件和歷史人物的愛憎。」

之前潛伏在司馬遷心中的使命感經受了此次考驗後猶為強烈,促使他進一步認清了自己的身份,堅定了自己的信念。

之前的司馬遷在仕途上還有所圖,故「絕賓客之知,忘室家之業,日夜思竭其不肖之材力,務壹心營職,以求親媚於主上」。

現在的他卻終日只是「從俗浮沉,與時俯仰」,因為他所有的希望都寄託於《史記》,所有的心血都付之於《史記》,世俗的一切,對他是毫無意義的了,他了無牽掛,無所顧忌,一切只為了《史記》。

他不用再費心思去求得天子的賞識,也不用再去考慮與同僚們的關係,他遠離是非之爭,擺脫名利之欲,超然獨立,冷眼旁觀。

與統治階級的決裂,促使他以旁觀者的心態與眼光來審視一切,看得更真更透。這種決裂有益於《史記》的寫作,它「在心理上拉開了與漢家的距離。他進一步深入王道德治內核,並從這一層次審視現實政治,從而發現了其中的許多弊端。」

正因決裂,才能置身事外,才能不偏不倚,才能將漢朝統治、帝王將相的操行看得更真更透,才能對吏治刑法進行深刻清醒的思考,才能對每一個歷史人物進行公平公正的評價,才能對每一個醜惡現象進行強烈的抨擊。

郭雙成也認為李陵之禍增強了《史記》的批判力度,他說:

「他在《史記》中之所以能夠對當時社會政治方面的一些黑暗現象揭露得那樣深刻,對一些敢於反抗和鬥爭的歷史人物給予那樣熱烈的讚頌,是和他的這次遭遇有關的。」

魯迅曾經說過:「有誰從小康人家而墜入困頓的么,我以為在這途路中,大概可以看見世人的真面目。」

誠然,李陵之禍為司馬遷揭去了統治階級溫柔的面紗,使之看到社會表相之下的真面目,他看到了帝王們的荒淫殘暴、將相們的互相傾軋以及酷吏們的嚴刑酷法等等,這些引起了他的強烈不滿,於是他藉助於《史記》,述往事,思來者,為後代提供歷史的鏡子。

他的武器,就是諷刺。魯迅曾說:「諷刺的生命是真實。」

李陵之禍使司馬遷認清了社會的真面目,使《史記》呈現的無非是赤裸裸的歷史真相。司馬遷可謂良史,而《史記》可謂信史,《史記》諷刺藝術具有高度的真實性,這是《史記》的生命力毫不衰減的原因。

文章憎命達,李陵之禍對司馬遷而言是一大悲劇,對《史記》卻是一大幸事。

※日本學者提出,唐代文化只在日本傳承,中國早已絕跡!

※武松被發配前,為什麼允許他戴著行枷,看王婆當街被凌遲?

TAG:祥說近代史 |