亞明與「宣城畫派」(一)

原標題:亞明與「宣城畫派」(一)

汪立軍

《宣城歷史文化研究》微信版第038期

亞明,中國近現代畫壇重要流派——「新金陵畫派」的中堅推動者和組織者。 他以50餘年的卓越藝術實踐和成就,在中國當代美術領域特別是對新時期山水畫的發展,作出了令人矚目的貢獻。他15歲參加新四軍,17歲開始走上藝術之路,新中國成立以後長期擔任江蘇省國畫院負責人、江蘇省美術家協會主席,並任中國美術家協會常務理事。在長期的藝術實踐中,他遵循「宣城畫派」梅清、石濤等人提出的深入生活、寫生自然的創作理念,始終提倡藝術創作要以人民、生活和傳統為師。

一

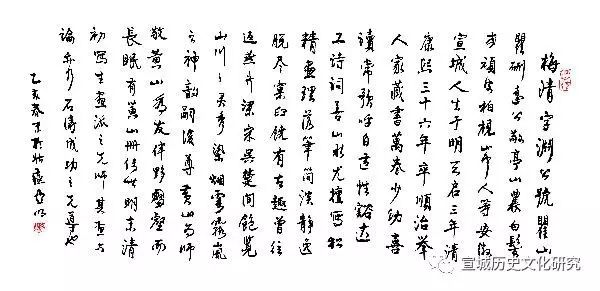

2012年元月,一幅塵封了三百多年的梅清《黃山煙雲圖》冊頁在宣城出現,畫中雲煙縹緲,山色空濛。仔細看遠處山路上還有一持杖文人拾階而上,墨色清淡,構圖奇特,氣韻不凡。款題:己巳年(1689年)九月瞿山梅清,並鈐有「淵公」小印一枚。彌足珍貴的是這幅不大的作品還有國畫大師亞明在1998年題寫的一段重要題跋:

梅清,生於天啟三年,字淵公,號瞿山,安徽宣城人,工詩詞,善山水,尤善寫松,清初寫生畫派之先師,其畫與論亦乃石濤成功之先導。此幅黃山煙雲圖,筆簡意深,墨淡意濃,情趣盎然,寫出黃山之性情,非高手不能為,逸品也。

明末清初,黃山周邊一群山水畫人皆根植「董巨」,以皖南大地雄渾而又秀逸之山水,吐出胸中之逸氣,頌歌皖南之美景、大好河山。向中華子孫宣告精神世界無極。

戊寅五九天亞明。

亞明在跋文中介紹了「宣城畫派」重要代表人物梅清的生平和藝術成就,高度評價了其畫與論是畫家石濤成功的先導,認為此幅黃山煙雲圖筆簡意深,墨淡意濃,情趣盎然,是高手才能創造出的逸品。同時,他又對明末清初宣城畫派的畫家們高度讚賞,認為他們以皖南大地雄厚而又秀逸的山水吐出胸中的逸氣,頌歌皖南美景、大好河山,宣告精神世界無極。

亞明,原名葉家炳,號敬植。1924年生於合肥王箍桶巷。1939年,年僅15歲的亞明參加了新四軍江北游擊隊,1940年,部隊送其入半塔集鄉間的淮南藝專學習,遇啟蒙老師程亞君,從此改名亞明。1941年,在淮南抗敵文化協會美術工作隊,從事部隊抗戰宣傳和革命文藝工作。1949年渡江戰役勝利後,轉業到無錫蘇南地區黨委宣傳部做文藝工作,1950年,任無錫市美術工作者協會主席。1953年,蘇北、蘇南、南京合併為江蘇省,亞明被調往江蘇省文聯籌委會,籌建省文聯,受命領導江蘇省美術工作。1957年2月,江蘇省政府根據亞明等人的報告,同意籌建江蘇省國畫院。1960年3月,江蘇省國畫院正式成立,亞明出任江蘇省國畫院副院長。他與院長傅抱石負責籌劃和帶領「江蘇省國畫工作團」十三人,跨越祖國山河兩萬三千里,進行寫生和創作,後在北京隆重舉辦「山河新貌」畫展,實現了中國傳統山水畫在思想上、筆墨上的一次歷史性大變革。「新金陵畫派」及其代表人物也因此為世人共識,被載入中國現代美術史冊。在特殊的年代裡,他頂著種種壓力,極為難能可貴地保護、團結了一批享有成就的文化棟樑,培養了一批美術新人,為上世紀六十年代以後江蘇美術事業的繁榮和輝煌奠定了必要的前提條件和根本基礎。

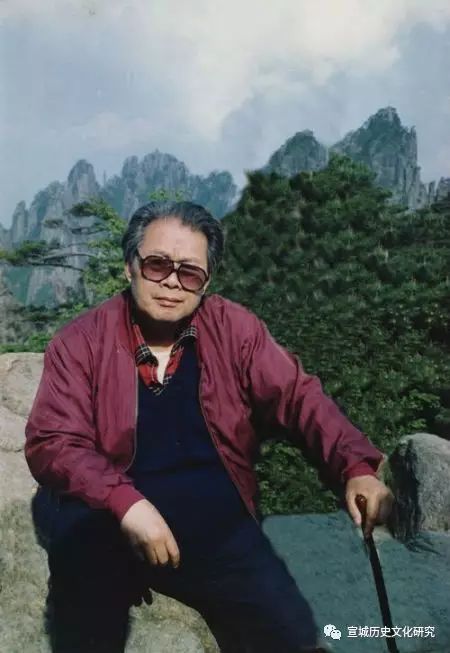

1961年,亞明率江蘇省國畫院的畫家們第一次上黃山寫生,他久久流連於黃山雄奇的雲海煙嵐之間,這次壯遊,讓亞明真切地體會到生活是藝術的源泉,從此結下了他對於黃山和「黃山畫派」(後稱「宣城畫派」)石濤、梅清兩位藝術大師近半個世紀的情緣。

二

上世紀八、九十年代,出於對「宣城畫派」梅清、石濤等人的崇拜,同樣擅長畫黃山的亞明多次來宣城,考察梅、石的藝術足跡。

1993年,時任宣州市財政局局長的柳國財跟隨當時的宣城行署文化局局長凌德容一道,專程赴南京拜訪亞明,叩開了天目山路32號「悟園」的大門。

聽說家鄉安徽來人,亞明十分高興地接見了他們。亞明很健談,也很風趣,第一次見面,三人連續談了兩個鐘頭,分別時,亞明和夫人江蘇省著名舞蹈藝術家鮑如蓮與他們合影留念。回來的路上,柳國財反覆回味亞明的話:做人要有一個精神支撐,若沒有一技之長,活著也無滋味,有專長,講信念,守規則才有益於社會。

蘇州東山「近水山莊」,退休後的亞明隱居於此,讀書,寫畫,聽雨,飲茶,種瓜,觀雲。他開始對中國畫理論技法作深入探源,以求更高的領悟和發展。在近水山莊,他完成了《日寇南京大屠殺》、《長江萬里圖》、《黃山覽勝圖》、《峽江煙雲》等多幅巨制長卷,並以水墨新法花了十年的時間在此創作了大型山水壁畫近二十幅。

近水山莊原名「紹德堂」,為明代建築,曾被江蘇省列為文物保護單位。儘管隱居在此,但亞明家的門鈴依然響個不斷,亞明很詼諧地調侃了一聯:「黨政軍民來來往往,三教九流進進出出。」他的隨意與好客,讓各個階層的朋友都喜歡到這裡來拜訪他。

1994年11月末,凌德容、柳國財前往東山,再次拜訪亞明大師。走近大門,上海著名畫家唐雲題寫的「近水山莊」四個大字在白牆灰瓦之間顯得熠熠生輝。院中的湖石亭榭鬱鬱蔥蔥,門窗梁棟古色古香,廳堂中古董雜件琳琅滿目,明清傢俱依次擺放。因為是第二次見面,雙方都很自然地坐下來喝茶聊天。這一次,亞明終於對宣城來的兩位政府官員說出了一個醞釀已久的心愿。他說「明末清初,你們宣城出了位大畫家叫梅清,你們知道不知道?」柳、凌二人都表示知道,但不是太清楚。亞明繼續說:「他可是位了不得的人物,是中國畫壇的一代宗師,也是石濤的先生,他的詩書畫俱佳,尤擅畫黃山、黃山松,在中國畫壇留下了深遠的影響,這是你們宣城的驕傲。」接下來,亞明又說「如果你們能為梅清把墓修好,這是做了一件大善事,也是為了弘揚中華傳統文化作出了一份貢獻。」亞明眼神關注地看著兩位,寄予希望,很迫切,也很懇切。柳國財接過話,也很誠懇地說到:「此事現在我們心中沒有底,回去後要框算一下,需要多少資金,還要了解當地對修墓的態度如何,等我了解清楚了再來向您彙報。」

三

早在上世紀八十年代,宣城縣文化局就組織過專人查尋梅清墓的下落,根據梅氏後裔梅祖彝兒時記憶,在新田鄉新田村高沖村村民陳榮庭的菜園地里發現一塊座南朝北向前傾斜的小墓碑,仔細一看竟是梅清墓碑。據墓碑記載,此墓為梅清和夫人錢氏的二次合葬墓,墓碑青石質,高0.6米、寬0.32米、厚6厘米,碑上陰刻楷書碑文,從右向左橫寫:「午山子向」四字,右排豎寫:「道光五年孟夏月之吉旦立」,中間有「清故顯考舉人梅諱清號瞿山公府君」,並排寫有:「妣錢氏夫人合墓」,緊挨左下方寫有「詳邑志」三字,落款是「裔孫孫聰率男枝憶、枝馥合祀」。經考此墓碑是道光五年梅氏後裔梅孫聰營葬其祖父梅彭長,遂將經歷了100多年風雨侵蝕後的梅氏塋地的先祖墳「梅清墓」重新立碑合葬。碑側僅剩一道長0.5米,寬0.2米、高0.3米的土壠,墓丘已成菜地。隨後,縣文化部門對墓葬培土加封,築成長3米、高2米、寬 2.5米的土墓,1987年,梅清墓被宣州市政府立為市級(縣級)重點文物保護單位。

從蘇州近水山莊回來後的第一個周末,柳國財立即驅車來到新田鄉,在新田糧站後院的一片菜地上看到了梅清的墓地。儘管七年前宣州市就將此處立為縣級重點文物保護單位,但是,此刻柳國財看到的墓園還是一片雜草叢生。陪同考察的新田鄉副鄉長沈學清對修繕梅清墓表示支持,但同時也表示修路、征地要和老百姓商量後再做測算。

又過了兩個月,柳國財第二次來到新田,沈學清報告墓園大約涉及三畝菜地,老百姓都比較支持,表示如果為這樣一位大畫家修墓,他們會無償提供菜地。另外修路還需征地,鄉里會著手安排人力預算。

1995年5月,新田鄉成立了「梅清陵園建設領導組」,鄉長李明皋任領導組組長,由此正式拉開了陵園建設的序幕。儘管鄉領導之間對陵園建設還持有不同的意見,但各項籌備工作都在有序進行。得到消息,亞明立即為墓園親筆題寫了碑文「一代宗師梅清之墓」和《梅清碑記》。碑記共177字,用行書工工整整地抄錄在宣紙上,碑文如下:

梅清,字淵公,號瞿山、瞿硎、遠公、敬亭山農、白髮老頑皮、柏梘山中人等。安徽宣城人,生於明天啟三年,清康熙三十六年卒,順治舉人。家藏書萬卷,少幼喜讀,常歌呼自適。性豁達、工詩詞、善山水,尤善寫松,精畫理,落筆簡淡靜逸,脫盡窠臼,饒有古趣。曾往燕、齊、梁、宋、吳、楚間飽覽山川之靈秀,染煙雲霧嵐之神韻,嗣後,尊黃山為師,敬黃山為友,伴黟壑而長眠。有黃山冊傳世,明末清初寫生畫派之先師,其畫與論亦乃石濤成功之先導也。

乙亥春末於姑蘇,亞明。

柳國財第三次去新田鄉的時候,沈學清告知除去菜地不算,修路和修建陵園的工程款約需13萬元。柳國財當即表態修建梅清陵園的各項費用由市財政籌集,鄉里不承擔費用。同時還一再叮囑鄉財政所長郝加滿在動工改造之前,一定要把道光年間的老碑保管好,如有散失,要追究責任。

1995年12月,柳國財帶著亞明剛剛題寫的手跡,陪同時任宣城行署副專員的夏子超向安徽省財政廳作了專題彙報,省財政廳領導明確表態予以支持。

在得到地方和省財政廳的雙重支持下,12月9日,柳國財再次赴東山近水山莊,向亞明彙報工程情況,近水山莊的冬天,彷彿因為這樣的會談而更加溫暖。柳國財向亞明提出陵園建設的過程中要為梅清塑一尊像,擬請亞老構思造像。亞明愉快的接受了任務並表示說:「我要為梅清畫好像,但要思考思考,要把梅清的文氣、才氣畫出來。等畫好後我通知你拿去再設計。」僅僅一周以後,亞明的學生曹江萍從東山打來電話說:「亞伯為梅清像已畫好,請你拿回去。」

12月17日大清早,柳國財驅車趕往東山,一進山莊,看見亞明正在迴廊喝茶,趕忙上前問好。亞明起身引導柳國財走進畫室,見牆上掛了一張四尺整張的人物畫,簡練的人物筆法精準而出神,畫幅配以長長的題跋,一看便知是亞明的精品。亞明說:「為畫此像,我反覆構思,想到梅清有一個號叫『白髮老頑皮』,我想,那麼大年紀了,為什麼叫『白髮老頑皮』呢?為此和學生們商量了幾次而後動筆完成。先後畫了三稿,此作是鐵線勾,第一張畫好後沒幹放在地上讓貓撕破了一塊,我不能給你們一張破畫呀,只好給你再畫一張。」他指著牆上的畫說:「這是第二稿,比第一稿好,是三稿中最好的一張。」

四

有了亞明的圖樣,梅清的塑像很快塑好了,按照計劃建成後的陵園佔地約4畝左右,工程由新田鄉文化站站長吳本祥負責具體施工規劃,市博物館館長程思寶負責技術指導。修路、建圍牆、修整墓園、立塑像、綠化,梅清陵園的建設在有條不紊中推進。他們還計劃在陵園的空地上設計建造一座兩層六角亭,名為「梅公亭」,仍由亞明題寫了匾額。道光年前重立的梅清與夫人錢氏合葬的墓碑在墓園擴建後恢復鑲嵌在原址。墓園正面青石碑上有亞明題寫的手跡「一代宗師梅清之墓」八個大字,款書:亞明敬題。按照亞明信件交代,梅清墓園的碑記按照他題寫的內容請書法名家寫成楷書刻碑。遵照亞明的意圖,當即邀請了安徽省書法家協會理事江滌華來宣城,在賓館整整花了兩天時間直接在青石上寫就初稿。柳國財還囑託刻字石匠一定要刻好,按照要求,亞明題寫的177字的碑記,每個字都刻成深達4毫米的陰刻平底字。1996年上半年,梅清陵園的建設全面竣工,1998年5月,梅清陵園被批准為「安徽省重點文物保護單位」。

1996年10月20日下午,接到亞明的學生曹江萍從蘇州東山打來的電話,按照約定的時間,10月21日,柳國財驅車趕往東山,迎接亞明來宣。窗外,東山的銀杏樹漸漸泛黃,柳國財無心欣賞美景,他像一個即將交卷的小學生,忐忑中又充滿期待。

此行亞明帶了他的學生有畫家楊彥夫婦、吳漢華、曹江萍、周霞一行六人,讓只有七座的麵包車顯得分外擁擠。畫家楊彥只得把肥胖的身體搭在兩邊座位中間的過道部分懸空坐下,途中柳國財幾次起身讓座,都被楊彥婉言謝絕了,此刻,他們並不多話,和亞明一樣,懷著對一代宗師梅清的萬分敬仰來了。

下午三點到達宣城,在敬亭山賓館西樓下榻。晚餐時刻,宣城行署副專員夏子超、地委宣傳部長鬍傳玲都趕來作陪,亞明很高興,但他提出除了個別老友,不要再驚動其他領導。這一次的幾天時間,他要真真切切地感悟梅清,感悟三百多年前宣城這塊土地上那些奪目的書畫大師們過往的蹤跡。

作者系宣城市歷史文化研究會副秘書長,宣城市政協文史委委員,安徽省美術家協會會員)

※皖南新四軍的北移路線問題研究(二)

※胥河兩岸的大小鑼鼓(一)

TAG:宣城歷史文化研究 |