敬亭山定位與打造一管之見

原標題:敬亭山定位與打造一管之見

敬亭山定位與打造一管之見

王景福

敬亭山,從南齊謝朓始,聲名鵲起,經久不衰,受到歷代眾多文人雅士的頂禮膜拜,其文化之厚重,國內除泰山等為數不多的名山外,無有與其比肩。

敬亭山作為一個自然山體,將其開發為能供人遊覽之地的歷史雖不見文字記載,但山中其它遺迹的歷史可作佐證。據考證,見諸文字記載的宣城最早的寺廟為宣城城郊的敬亭山廟。敬亭山廟,即敬亭山神廟,又名昭亭廟、敬亭廟(祠)、敏應觀(廟)、廣惠王殿和廣王殿。始建於東漢桓帝元嘉年間(公元151-153年),其時名昭亭祠,舊址在廟步市(宋代時稱名)後山埠上。唐景福年(公元892-893年)初,淮南節度使楊行密請敇封昭威侯;宋景德年間(公元1004-1007年)裴章郡守請敇封廣惠王;天聖年間(公元1023-1032年)張修知州改名昭亭廟;政和年間(公元1111-1118年)賜額敏應觀(廟);元代贈封福佑廣惠王;明洪武四年(公元1371年)詔封為敬亭山神廟,列祀南京十王殿,故又名皇寵寺。與其同時受到封禪的還有敬亭山,被封為「南國神山」。宣德年間(公元1426-1435年)寺重建,崇禎年間(公元1628-1644年)知縣陳泰來重修,改廟門東向,並建石坊。清康熙十一年(公元1672年)拓修,民國三十七年(公元1948年)復建,名廣惠王殿。1973年皖贛鐵路興建時切嶺被毀。

自古以來,我國的寺廟建設,更多的是地處山林名勝,其環境本身就是可資觀賞的景觀,寺廟與背景環境融為一體,形成一個優美的園林,敬亭山廟因地處風景優美的敬亭山麓,亦即如此。

南齊明帝蕭鸞建武二年(495年)夏,謝朓出任宣城郡太守。這位著名的山水詩人一到宣城,便為宣城山水所吸引陶醉,上任伊始,登臨敬亭山,拜祀敬亭山廟,寫下了兩首關於敬亭山廟的詩。

其一:

祀敬亭山廟

剪削兼太華,崢嶸跨元圃。

貝闕視阿房,薜帷陰網戶。

參差時未來,徘徊望灃浦。

椒醑若馨香,無絕傳終古。

在這首詩中,謝朓描繪了地處敬亭山的神廟雄姿和周邊環境,將其與西嶽華山和昆崙山相媲美。

其二:

賽敬亭山廟喜雨

夕帳懷椒糈,涓景潔膋薌。

登秋雖未獻,望歲佇年祥。

潭淵深可厲,狹斜車未方。

蒙籠度絕限,出沒見林堂。

秉玉朝群帝,樽桂迎東皇。

排雲接虯蓋,蔽日下霓裳。

會舞紛瑤席,安歌繞鳳梁。

百味芬綺帳,四座沾羽觴。

福被延氓澤,樂極思故鄉。

登山騁歸望,解珮拂山莊。

這首記述了敬亭山廟會的場景,從這些文字記載中可以看出,年年祭祀神靈的廟會是頗為隆重的。而且,此廟坐落在風景秀麗的敬亭山麓,除了是當時人們祭祀神靈的場所,同時,也是人們消遣遊玩的樂園。因此可以說,自東漢時起,宣城就有了最初的園林雛形,亦即寺廟園林,這應該說是宣城園林肇始。

謝朓除了寫下上述兩首關於敬亭山廟的詩,還寫了一首關於敬亭山的詩,這是敬亭山最早見諸詩文:

游敬亭山

茲山亘百里,合沓與雲齊。

隱淪既已托,靈異居然棲。

上干蔽白日,下屬帶回溪。

茭藤荒且蔓,樛枝聳復低。

獨鶴方朝唳,飢鼯此夜啼。

泄雲已漫漫,夕雨亦凄凄。

我行雖紆組,兼得尋幽蹊。

緣源殊未極,歸徑杳如迷。

要欲追奇趣,即此凌丹梯。

皇恩竟已矣,茲理庶無睽。

謝朓詩中的敬亭山山峰重疊相聚,林木遮天蔽日,溪流潺潺,景色秀麗,顯然是一座尚未有人工掘鑿開發的原始森林。

中國歷史上有一個屢見不鮮的奇特現象,那就是我們現在所稱的「名人效應」。大凡一座名不見經傳的山或河流,有了名人的贊詠,隨之也就有了名,敬亭山亦即如此。自謝朓「賽雨」社吟和對敬亭山的題詠,敬亭山開始為人們所注目。尤其到了唐代,詩仙李白追慕謝朓詩風先後多次來宣城,登臨斯山,並留下多首諸如「相看兩不厭,只有敬亭山」詠嘆敬亭山的詩句,敬亭山遂名揚天下。無怪乎唐代詩人劉禹錫來到敬亭山環顧一番,見山甚平淡,無甚奇峰危嶺,而名氣遠播,不禁感慨賦詩道:「宣城之山廣索漠,兀如斷岸無稜角。宣城謝朓一首詩,遂使聲名齊五嶽」。明代宣城籍雷州推官高維岳《敬亭山記》云:「敬亭混沌於上古,疆理於周漢,而名勝於晉唐。玄暉發其藻,太白揚其輝,雲蒸霞蔚之色,珠蜚玉貫之文,漸振振矣。……環宣皆山也,高者多蠶叢而乏空闊,下者又培塿不足當大觀,惟敬亭特起於川原廣埏之中,而橫峙若屏翰,自一峰以至敏應廟,聯綿三十餘里,即畫圖不工,於此居然為一郡之雄秀。此高賢才人所必仰止而快登也。」由此可見,自唐代起,「聲名齊五嶽」的敬亭山不經意地被定位於「高賢才人所必仰止而快登」的「詩山」。

繼謝李之後,唐代白居易、杜牧、韓愈、劉禹錫、王維、孟浩然、李商隱、顏正卿、韋應物、陸龜蒙;宋代梅堯臣、范仲淹、晏殊、黃庭堅、文天祥、楊萬里、吳潛;元代貢奎、貢師泰;明代李東陽、湯顯祖、袁中道、文徵明;清代施閏章、石濤、梅清、梅庚、梅文鼎、姚鼐、梅曾亮等320多位文人墨客曾在此留下了1400多篇詩文,其中不乏世代傳頌的名篇和千古絕唱,敬亭山故有「江南詩山」之譽。歷代文人墨客來敬亭山幾乎都帶有朝聖的詩文化情結,很多人多次來此,尋找創作的靈感。應該說,敬亭山作為「江南詩山」的定位歷史上早已成形,無可爭議。

大規模地開發敬亭山應為上世紀八十年代起始,近幾年,市政府投入了一定的財力、人力加大對敬亭山開發的力度,一為本地市民開闢一處休閑健身之地,一為打造一處旅遊景點。其初衷第一條實現,深受市民讚譽;第二條不甚理想,不理想的原因除了開發不到位,山上供人遊覽的景點少等,最重要的一條,還是定位問題。

將敬亭山定位為「詩山」有不少人擔心「曲高和寡」,也就是說,擔心大多旅遊者接受不了這種高雅的文化。於是,盡量規劃設計一些迎合文化層次較低的普通遊人的項目和設施,比如前些年曾在十賢祠邊建造的大佛遊樂,以及至今尚為人津津樂道的皇姑墳等。

作為旅遊地,適當地建造一點適合不同層次人們需求的小景點,這本身無可厚非。問題在於,首先,你得對你這個旅遊點定位明確,也就是說主題明確,這是靈魂所在。再者,一些景點的構思策劃和對外推介,是民間傳說就是民間傳說,是歷史就是歷史,二者不可混淆。比如說「玉真公主」墓,就是一個典型的子虛烏有的造假,查遍《宣城縣誌》、《寧國府志》等典籍,敬亭山從未有過有關「玉真公主墓」的記載,即便是「皇姑墳」也只是民間傳聞,到底是姓黃的姑娘,還是皇帝的妹子,沒有確切的答案。至於沒有任何史籍記載的玉真與敬亭山,煞有介事地立碑介紹其「安史之亂後追尋李白隱居敬亭山。後香消玉殞魂寄斯山,百姓將其安息之地稱為皇姑墳,世代祭拜。李白的『眾鳥高飛盡,孤雲獨去閑。相看兩不厭,只有敬亭山』借讚美敬亭山的同時,蘊含著對玉真公主的深深懷念之情」,更是無稽之談,招來多方非議,也是情理之中的事。我曾接待過一些文化人,他們讀到此碑連說宣城人不懂歷史,沒有文化,我頓時有無地自容之羞愧。玉真公主與敬亭山是否有關係,她是否為「李白傲視權貴遭讒言而賜金還山,憤然上書去公主稱號」,稍微查閱一些資料便可知。《明一統志》卷二十八載:「靈都宮,在濟源縣西三十里尚書谷,唐玉真公主升仙處。天寶間建,元至元間重修,有碑。」 濟源地方史志也記載:玉真公主晚年在王屋玉陽山靈都觀,以「柴門栝亭,竹徑茅室」為依託,出家修真又十八年,於寶應元年(762年)在仙姑頂白日飛升,葬於平陽洞府前。這裡明確記載玉真的晚年是河南的王屋山度過的,而且在那裡去世。《新唐書》記載:「玉真公主天寶三載上言曰:『先帝許妾舍家,今仍叨主第,食租賦,誠願去公主號,罷邑司,歸之王府。』玄宗不許。又言:『妾,高宗之孫,睿宗之女,陛下之女弟,於天下不為賤,何必名系主號、資湯沐,然後為貴?請入數百家之產,延十年之命。』帝知至意,乃許之。」這段記載說是唐玄宗出錢給她在王屋山大興土木,建造靈都宮(觀)作為終老之地,引起了朝野的議論。為了平息議論,玉真公主在天寶三年上書玄宗,提出放棄公主稱號,捐贈自己的世俗財產給國家。這事其實跟李白沒有任何關係。

明顯違背史實的宣傳,對江南名山敬亭山來說,不但不能提升它的知名度,相反,只能成為世人的笑柄,這好比飲鴆止渴!我們體諒發展旅遊引吸遊人的用心良苦,但我們不能假造歷史,特別是對李白這位中國傳統文化的代表人物,不能為了我們的旅遊事業而不惜用他來編造離奇的故事。敬亭山以江南詩山而名揚天下,這是多麼高雅和了不起,幹嘛非得無中生有編造李白和玉真公主之間那點愛情故事,豈不讓世人笑話我們宣城人心底灰暗嗎?

因此我認為,敬亭山的打造還是要圍繞著「詩山」,打造成一個有著詩情畫意的文化名山。我們大可不必擔心「曲高和寡」,在人們物質生活普遍提高的同時,人自然會鍾情於文化的消費,追求更高層次的享受。在物質生活匱乏的那些年,有幾個人從事古玩的收藏?如今收藏熱的興起帶來了人們對古玩、文物乃至中國歷史文化的學習和了解,這就是個明證。這幾年的敬亭山開發建設僅是個起步,距離能讓各地遊客流連忘返的旅遊名勝地,相差甚遠。聽說市旅遊和規劃部門也在著手對敬亭山的開發建設作進一步的規劃設計,鑒於此建議:

一是將敬亭山定位於江南文化名山,圍繞這個定位進行總體規劃設計,運用各種手段,將千百年來敬亭山的詩歌文化充分展示;

二是有步驟地恢復興建歷史上敬亭山的著名景觀,特別是文化含量較高的一些建築。主要有:

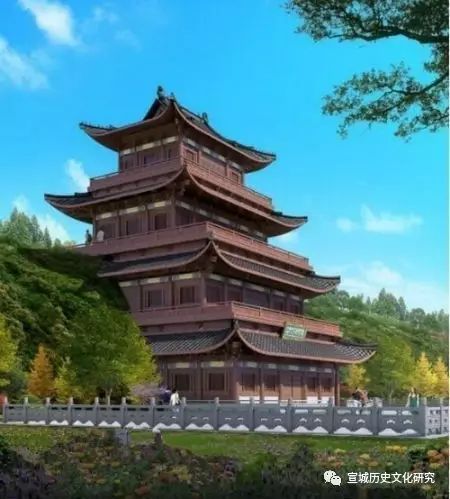

雲齊閣 位於敬亭山腰,取謝脁「合沓與雲齊」詩句命名。遊人每宴集於此,把酒憑欄,江城在目。此閣始建年不詳,清順治元年(1644年)郡守龔鯤重建,道光元年(1821年)重修,咸豐年間(1853年前後)被毀。

一峰庵 因位於主峰一峰而得名。始建於唐大中(847-860年)年間,為廣教茶亭,毀於清末。

最高亭 位於敬亭山腰,明天啟年(1621-1627年)縣令謝元珧建,後毀。

額珠樓 位於敬亭山「最高亭」之上,明崇禎五年(1632年)縣令陳泰來建。清施閏章有《額珠樓》詩云:「雲中飛閣太崢嶸,鑿破青天意未平。憑仗山靈留好在,風流長說舊宣城。」古人常在額珠樓雅集,明宣城縣令陳泰來在《敬亭額珠樓宴集記》中記述送別范理赴任宴集於額珠樓情形,范理「乃酹酒橫空,載嘯載歌,歌曰:『山陰酒波,新亭淚沱。慨欣不舊,我勞如何。』歌畢,遂鐫石山巔,俟其滄海焉。」

十賢祠 位於翠雲庵後,原名五賢祠,祀謝脁、李白、韓愈、晏殊、范仲淹為五賢。後增張慎言、姜埰為七賢。始建年不詳,康熙五十一年(1712年),知府佟賦偉重建。乾隆三年(1738年)重修,道光年間,知縣王成璐復增梅堯臣、施閏章、梅文鼎為十賢。毀於咸豐年間。1987年擇山腳下新址重建,更名為「先賢祠」。

這些樓台亭閣歷代名人雅士都留有詠頌詩文,重建修復後可以用於展示敬亭山詩歌文化,尤其是十賢祠,如果有條件擴建,可以建成宣城名人館,向遊客展示宣城歷代名人。

三是結合廣教寺的重建,修建一座石濤紀念館。清代畫僧石濤曾在宣城居住生活長達15年,其中大部分時間駐錫敬亭山廣教寺。石濤居住廣教寺期間,從1667年至1672年,歷時6年,為廣教寺畫了一套有310位羅漢人物的國寶級珍品《羅漢百開冊頁》,全冊為完整一百張,歷經三百多年保存完好,為收藏大家崔如琢先生從海外徵集收藏。難能可貴的是,每幅畫上都鈐有「敬亭山廣教寺永遠奉供」印章。廣教寺落成後,可將《石濤羅漢百開冊頁》真跡迎回他第二故鄉展出供奉一次,同時,舉辦系列諸如「石濤與宣城畫派」、「宣城佛教文化」之類的研討活動。那將會對敬亭山乃至宣城的對外影響產生不可估量的作用。

四是可將每年的農曆三月初三定為敬亭山登山節,因為宣城民間素有「三月三,上敬亭山」之民俗。可以借這個民俗,在敬亭山舉辦一系列活動,比如吟詩會,書畫雅集等等,全方位提高敬亭山的文化元素。

一個城市的文化品位是要靠多方位、多層次的集聚,而敬亭山是宣城文化品位提升的最有力的支撐。建設和打造好名符其實的「江南詩山」敬亭山是宣城人普遍的期待,也是各地學者文人的期盼,欣逢盛世的今天,宣城市的領導和相關部門可以為此大顯身手,為歷史文化的傳承和發展做出應有的貢獻。

(作者系宣城歷史文化研究會副會長兼秘書長)

※亞明與「宣城畫派」(一)

※宛溪河二期改造應再現「宣城歷史文化底蘊」

TAG:宣城歷史文化研究 |