美國這些年為何興起了反猶主義?

原標題:美國這些年為何興起了反猶主義?

一.「天吶,我的故事還沒結束」

2009年四月,波士頓布魯克林的猶太朋友桑妮雅邀請我去參加逾越節晚宴。她當時70多歲,是波士頓土生土長的猶太人。她先生亞伯拉罕略年長,從歐洲移民以色列,在以色列服過兵役,後移民美國。兩人都是正統派猶太人,恪守飲食律法,說英語和希伯來語,看美國和以色列電視,對猶太傳統、以色列和美國都有著深厚的感情。

那天,他們的歐式長餐桌兩側坐滿了人,有兩個不惑之年的兒子,桑妮雅的姐姐和其他客人們。桑妮雅的大兒子是伯克利大學教授,小兒子是記者。大兒媳也是大學教授,歐裔白人。兩人結婚時曾遭到老夫妻激烈反對,因為女方是白人,天主教徒。後來女方讓步,改宗猶太教,兩人順利結婚,育有一對可愛的兒女。

客人們中,除了我,基本上都是七十歲以上的老人。給我印象最深的是三位年過九十歲的老人。一位老夫人是桑妮雅的好朋友,天主教徒,白人,住在牛頓市中心,也是波士頓地區有名的猶太社區。在這個恪守猶太律法的逾越節晚宴上,這位天主教老太太爽朗風趣,從容不迫,優雅有禮。初來乍到的我有些震驚。一位天主教徒和一群猶太人,嚴格按照猶太律法過逾越節?竟然沒有感到冒犯,還從容有禮?

另兩位年過九十的老先生,是德國納粹大屠殺倖存者。他們高大健壯,雖然有歲月的風霜,但已全然看不出大屠殺在他們身心上的傷痕了。他們回憶在德國遭受迫害的歲月,語氣平淡,不急不緩。那驚心動魄的故事,彷彿是圖書館中一頁發黃的紙。一位經歷過集中營,被盟軍所救;一位被一家善良的德國人藏在一個廢棄的地窖,靠他們定期冒死送食物和水倖存下來。

就這樣,一群不同族裔、不同宗教信仰、不同歷史遭遇的人,因逾越節晚宴而在一起相聚,各自講述著自己的故事。我有些恍然撞入不同歷史畫卷的感覺。交談中,他們問了我關於開封猶太人的故事,對於開封猶太人不能進入北京猶太會堂過安息日感到不可思議;而我對正統派猶太人竟然邀請天主教徒參加逾越節晚宴也表示吃驚。桑妮雅說,這個時代已經很不同了,是她小時候無法想像的。她小時候,復活節的時候不敢上街,因為會有白人孩子在後面追著她喊:就是你們殺死了我們的神!她的先生、孩子們、天主教好友,納粹大屠殺倖存者以及其他朋友們,都對這些年世界和美國的變化不禁唏噓又慶幸:現在這個時代很不同了!

隨後近十年,類似的一幕在生活中一再出現,我驚喜並也漸漸習慣了。我曾經被一家保守派猶太人邀請吃晚飯,一同受邀的還有一位中東來的穆斯林女生。大家在一起談笑風生,非常融洽。在布魯克林,我看到一家猶太會堂周六猶太人過安息日,周日則租給一家多族裔的英文基督教教會做禮拜。在劍橋,在波士頓,我看到很多非黑人教會上面插著「黑人的命也是命」以及支持同性戀婚姻的彩虹旗。我常常有一種奇異的感覺,真切地感受到美國自由平等多元共存的文明,真切地感受到美國是一個被祝福的寬容友好的國家。特朗普上台以及上台以來不斷發生的仇恨事件都不能改變這一信念,認為那不過是偶發事件,不能改變美國的主流和方向。

直到2018年10月27日,匹茲堡生命樹會堂大屠殺。11人死亡;至少6人受傷,包括4位警員。兇手是羅伯特·鮑爾斯,46歲,白人,長途貨運司機。他在被捕時叫囂:「這裡所有的猶太人都得死!」隨後,在醫院治療時,他對警察抱怨說:「猶太人正在對我們的人民(白人)實施種族滅絕。」

|

發生槍擊案件的猶太教堂

據反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)稱,這是美國歷史上針對猶太人發動襲擊造成死亡最多的一次。如果在2009年春天,我遇到的那兩位大屠殺倖存者還健在的話,他們對此會作何感受呢?匹茲堡生命樹會堂恰好有一位納粹大屠殺倖存者,名叫沙邁特,已經80歲,這次因為遲到4分鐘而幸免於難。他的第一反應是:「天吶,我的故事還沒有結束。」

匹茲堡另一家叫「和平之家會眾(Congregation Beth Shalom)」的猶太會堂,也有一位納粹大屠殺倖存者,摩西·托比,91歲。他表達了同樣的震驚:「這種罪惡,讓我想起納粹大屠殺和人民怎麼可以那麼殘忍,這個世界上,依然,有那麼多罪惡。」

人生最荒誕的,莫過於黃粱一夢。從三四十年代德國納粹大屠殺中倖存,在美國找到應許之地,在五六十年代親見反猶主義浪潮消退,親見猶太人迅速突破在宗教、教育、從業等各方面的歧視和障礙,長達半個世紀和美國各族裔共享繁榮進步和多元文明。然後,在風燭殘年,一早醒來,滿眼血污,恍若回到上世紀三四十年代的德國。

在匹茲堡生命樹會堂長大的霍華德·恩曼悲傷地承認:生命樹會堂大屠殺,動搖了他對這個國家從小就形成的或許有些天真的信念。更多的美國猶太人,更多的美國各族裔的人,也從最後的幻覺中驚醒,開始重新審視美國,這究竟是怎麼了?我們所珍重的、並理所當然的自由平等多元共存價值觀崩塌了嗎?美國猶太人和各族裔共享的黃金時代終結了嗎?

二. 在黃金時代的餘蔭下?

猶太人具有宗教性和民族性雙重特質。一個人是否是猶太人,一般來說,或者根據他/她的母親是否是猶太人,或者根據他/她的信仰是否是猶太教。在血緣上如果不是猶太人,可以通過學習和皈依程序而成為猶太人。因此,世界上有各種膚色的猶太人。美國猶太人的主體是來自東西歐。經過上千年的水土或血緣同化,膚色和相貌已經和歐洲白人相差無幾,與中東表親阿拉伯人反而相去甚遠。

反猶主義是人類社會的一種頑疾,似乎自從有了猶太人就有了反猶主義。反猶主義有其深刻的宗教、種族、經濟、政治和社會原因。猶太人的存在,在西方社會代表他者的存在,代表社會異己者的存在。反猶主義的強弱,常常成為一個社會是否寬容、健康和良性發展的測試紙。因此,反猶主義在美國的悄然興起,有其特殊的危機指標意義。

毋庸諱言,反猶主義從來就是美國的一部分。從殖民時代到獨立之後,歷經南北戰爭、二次大戰、民權運動,一直到現在,儘管時強時弱,卻如一股暗流,從來就沒有從美國社會消失。誠如亞特蘭大埃默里大學大屠殺歷史教授黛博拉·利普斯塔德所言:反猶主義就像潛伏的皰疹,壓力一大就複發。

在歷史上,一般有哪些壓力觸發反猶主義呢?經濟危機、排外主義和猶太人口的增長。三者常常相輔相成。在美國19世紀末20世紀初,主要表現在經濟危機、美國本土主義和猶太移民潮。在不同歷史處境下,反猶主義因社會問題不同而呈現不同特點。

二戰前,美國猶太人有三次大移民潮,先後為賽法迪猶太人(主要來自西班牙、葡萄牙)、德國猶太人、東歐猶太人(後兩者一般稱為阿什肯納茲猶太人)。猶太人從歐洲移民美洲,跟歐洲對猶太人的迫害和戰爭密切相關。

1654年,老少23名賽法迪猶太人(一說12人,應該指有資格行宗教義務的成年男子數目)從巴西逃到北美大陸,居住在荷蘭治下的新阿姆斯特丹(即後來的紐約)。猶太人為了躲避歐洲迫害,先到達西班牙、荷蘭和葡萄牙在南美的殖民地,又為躲避天主教的迫害,從巴西逃到北美。至1776年獨立戰爭時,猶太人移民已經達到2500人,宗教文化以賽法迪猶太人為主,但人口數量上阿什肯納茲猶太人已經超過了賽法迪猶太人。

從1840年至1880年,大批德國阿什肯納茲猶太人移民美國。1840年,美國猶太人口1.5萬,1848年,激增到5萬人,到1880年,已經高達25萬,其中主要是德國猶太移民,講德語。

1881年至一戰前(1914年),約200萬(一說300萬)東歐阿史肯納滋猶太人移民美國,他們主要是飽受沙皇迫害和貧困的東歐猶太人,講意第緒語。1920年美國猶太總人口達到330-360萬左右。

1900年前, 猶太人佔美國總人口小於1%;至1930年,猶太人佔美國總人口3.5%。而今,美國猶太人口716萬,僅佔美國人口不足2%。

在17、18世紀和19世紀早期,反猶主義主要體現在宗教歧視和社會性歧視。但美國從一開始就是一個多宗教、多族裔並存的社會,地廣人稀,資源豐富,因此具體實施並不均衡。獨立革命和《人權法案》的實施,進一步推動了猶太人享有完全的公民和政治平等權。而且猶太人在美國占的人口比例實在微不足道,反猶主義在美國的實際影響和同時期的歐洲不可同日而語。

值得一提的是,在歷史上,美國的反猶主義,從來沒有達到歐洲的廣度和強度。美國幾乎從來沒有像歐洲那樣,以國家或官方的名義,對猶太人整個群體進行大規模驅逐、迫害甚至屠殺。唯有一次例外。在內戰時,格蘭特將軍曾發布十一號將軍令,將猶太人驅逐出田納西西部。但剛在一些鎮上實施沒多久,就被林肯總統以違憲為由廢除。哥倫比亞大學社會學教授J·傑羅姆·漢納斯指出:格蘭特十一號將軍令是獨一無二的,因為這是美國政府唯一一次公然進行的官方反猶主義行為。

|

1848年,對美國猶太人來說,是一個節點。從這年開始,美國猶太移民有了飛速增長,並繼續加速膨脹。美國猶太人的增長,和歐洲密切相關。19世紀後半葉,歐洲官方實施的反猶主義加劇、經濟危機不斷發生、社會動蕩不安和一次世界大戰……於是,大批猶太人從德國、俄國和東歐其他地區逃到美國。猶太人口在美國的比例,從幾乎可以忽略不計到二十世紀初的不足1%,再到二十世紀三十年代的3.5%。自由女神像底座上那首動人的詩歌,就是在此期間創作(1803年)並鐫刻上的(1903年):

將你疲倦的,可憐的,

瑟縮著的,渴望自由呼吸的民眾,

將你海岸上被拋棄的不幸的人,交給我吧。

將那些無家可歸的, 被暴風雨吹打得東搖西晃的人, 送給我吧,

我在金門旁高高地舉起我的燈!

——埃瑪·拉莎羅斯

對在歐洲飽受宗教歧視、種族迫害和戰亂貧困的猶太人來說,美國簡直就是應許之地,那流著牛奶和蜜的地方,那友好、自由、公正和富有的地方。他們想像著上帝如鷹,展開巨大的翅膀,馱他們飛到自由之鄉。在美國已經紮根同化了的猶太人,也張開雙臂,歡迎自己的同胞,幫助他們在新大陸安身立命。

如果說自由女神像標誌著美國美好光明的一面,那麼反猶主義則標誌著美國罪惡黑暗的另一面。它在19世紀末興起,在20世紀20年代達到頂峰。如罪惡之城索多瑪,許多自詡為「主人」的美國人並不歡迎這些困苦的猶太移民,甚至連他們已經紮根和同化的同胞也一同受到牽連。

從1848年開始,先是民間流行在報刊、文學、戲劇和流行文化中醜化猶太人,在現實生活中針對猶太人的人身攻擊也頻繁發生。他們不願意收留那些「東歐垃圾」,害怕他們會給美國帶來經濟問題。1894年,以三位哈佛畢業生為首的社會精英們組建「 限制移民同盟」(Immigration Restriction League),通過著作、報紙、雜誌、演講、宣傳冊等各種方式,影響社會輿論,宣揚新移民的危害。

美國20世紀初出現的經濟危機,最終點燃了美國反猶主義的烈火。1907年銀行業大恐慌,1929年經濟大蕭條。在經濟危機時,社會的外來者和弱勢群體最容易受到攻擊,成為代罪羔羊。在歐洲大陸已經毫不新鮮的各種陰謀論被販運過來,開始在美國傳播:猶太人成為萬惡的資本主義和共產主義的化身。在20世紀二三十年代的美國,上至牧師考夫林,中至汽車大亨福特,下至3K黨和納粹分子,美國社會各階層都將攻擊目標對準了猶太人,認為猶太人正在危害美國,給他們帶來了災難。

|

知識精英、宗教精英、財富精英和底層民粹者,不約而同地聯合起來,合力攻擊猶太人,對民意、國家政策和社會產生了顯著影響。1921年和1924年,美國通過限制移民法案,猶太人移民數量被限制,東歐猶太移民大大減少。1938年,民意調查顯示,大約60%的人對猶太人印象不佳,41%的人認為猶太人權力過大。1939年,民意調查顯示,53%的人相信猶太人不一樣,該受到限制,只有39%的人認為猶太人應該被平等對待。20世紀上半葉,美國猶太人被禁止進入某些工作領域、居住區和社會組織,在學校入學名額和從事教育方面,有名額限制。

19世紀末20世紀初出現的經濟危機令美國人(確切說昂格魯撒克遜新教基督徒們)對猶太移民浪潮充滿恐懼,並由此產生了不同階層各種形態的本土主義。他們對已經移民美國的猶太人中傷、攻擊和限制,對三四十年代從德國前來尋求庇護的猶太難民表現相當冷漠殘酷,以至於美國在1939年竟然出現了拒絕運載著937名德國猶太難民「聖路易斯號」靠岸登陸的事件。「聖路易斯號」被迫返航,這些猶太人被安置在歐洲一些國家,部分在德國入侵時被捕,大約1/4死在集中營。在大屠殺期間,美國政府對德國猶太人救助也不力,甚至二戰後,美國對德國猶太難民的接納也是非常有限。

在20世紀50年代,美國反猶主義的堅冰終於被打破。隨著戰爭的結束,對納粹種族主義和反猶主義的反思,美國經濟強有力的發展,以及美國猶太人的積極推動,美國對猶太人的宗教和種族歧視開始消解。1954年,美國國會在向國旗的《效忠宣誓》中加入「在上帝之下」(under God),1956年,修改為「我們信靠上帝「(In God We Trust)。原本基督教新教獨尊變成猶太教、天主教和基督教新教攜手共進,從此三教並行成為美國社會喜聞樂見的常態。前馬克思主義學者猶太人維爾·赫伯格將這一特別宗教現象生動地形容為「三教大熔爐」。1965年,梵二會議譴責了反猶主義和放棄了猶太人為耶穌基督受難負責的觀念。從此猶太教和天主教正式開始尋求和解與和平對話,並帶動了世界各大宗教間尋求多元共存的努力。

戰後美國風起雲湧的民權運動和反戰運動,促使美國加強了在聯邦和各州的立法。1964年通過《民權法案》,旨在消除歧視,讓不同族裔、不同膚色、不同宗教、不同性別和不同祖國國籍的人都享有平等的權利。1965年,通過了《選舉法案》,禁止在投票過程中出現種族歧視,確保了少數族群的投票權。在六十年代初,曾經禁止猶太人涉足的一些就業、教育、居住、會員組織等領域,開始向猶太人全面開放。猶太人開始被廣泛、平等地接納,不再單列出來特殊對待,而是成為白人群體的一部分。

二戰結束後的兩個十年,反誹謗聯盟主席本傑明·愛潑斯坦稱之為猶太人的「黃金時代」。這個黃金時代,奠定了美國多元文明的法治基礎,是戰後幾十年美國社會蓬勃向上和充滿希望的根基。直到今天,我們仍然生活在這個黃金時代的餘蔭下。

但是,匹茲堡生命樹會堂的屠殺在提醒我們:一度消退的反猶主義又回來了。

三. 新反猶主義的來臨?

美國猶太獨立雜誌《時刻》的主編娜汀·愛潑斯坦曾說:「2014年,《時刻》雜誌在採訪了從事反猶主義工作的大批學者和領導人後,最終得出一個結論:反猶主義依然存在,但主要是一個歐洲問題,在美國基本不是問題。」但是,她說:「四年之後,我們生活在一個非常不同的世界上。在這個世界上,2016年一位總統候選人激起的民族主義和反猶主義正在高漲。」

娜汀·愛潑斯坦提出了一個時間拐點:2016年;一位激發人物:特朗普。果真如此嗎?

讓我們先看看百年反猶主義暴力案件走向。

根據反誹謗聯盟的聲明,在匹茲堡會堂大屠殺之前,反猶主義最致命的記錄是西雅圖查爾斯·歌德馬克律師滅門案。1985年聖誕夜,歌德馬克律師一家四口在家中慘遭滅門。兇手大衛·賴斯,27歲,失業鋼鐵工人,在交代作案動機時,說歌德馬克是猶太人和共產黨。實際上,他既不是猶太人,也不是共產黨。

《大西洋月刊》列了一個美國反猶主義百年暴力案件名單。自1913年起,犯罪者用炸藥、槍支、鐵器等針對猶太人和猶太社區的重大暴力案件,共發生了13起,造成了不同程度的破壞和傷亡。從1985年至2018年,共發生8起,佔總量的72.7%。近百年來,在反猶主義暴力案件中,共有25人遇難,20人受傷。其中,從1985年至2018年,有22人遇難,16人受傷,遇難者佔總量88%,受傷者佔80%。

除了匹茲堡會堂血案,最近一次血案發生在2014年,也就是《時刻》雜誌做調查的那一年。著名的前3K黨領袖弗雷澤·格倫·克羅斯,在堪薩斯歐弗蘭帕克猶太社區中心和猶太退休社區,開槍射死三人。受害人是69歲的醫生威廉·科爾波龍和他14歲的外孫里特·安德伍德,以及前來探望母親的53歲的里特·安德伍德。他們都是基督徒,不是猶太人。可見,反猶主義暴力犯罪,雖然斷斷續續,但一直沒有終止,甚至近30年來爆發頻率和傷亡人數同時呈上升趨勢。

《大西洋月刊》反猶主義暴力案件名單顯示,在1985年歌德馬克律師滅門案之前,反猶主義暴力案件早在1977年起就開始頻發。1977年的案件與上一次案件相差17年,與下一次僅差7年,而後,反猶主義暴力案件平均四年半發生一次,八十年代則集中爆發,從1984年到1986年,三年發生三次,共死6人。

據此,我們或許可以確認反猶主義復燃的拐點在七十年代末八十年代初。也就是說,美國新反猶太主義的星星之火,早在七十年代末就被觸發了。而我們一直昏睡在美國多元文明的後黃金時代中,雖然不斷響起反猶主義槍聲,我們卻遲遲不肯醒來。

從19世紀後半葉一直到20世紀上半葉,美國曾經甚囂塵上的反猶主義,主要原因可概括為經濟危機、本土主義和對猶太移民潮的恐懼。反猶主義在二戰後迅速瓦解退潮,在70年代末又悄然開始,反猶主義暴力事件不斷,終於釀成上周六舉世震驚匹茲堡會堂大屠殺事件。那麼,這股美國新反猶主義浪潮是如何造成的呢?70年代末以來,究竟發生了什麼呢?

70年代末以來,美國經濟全球化深入發展、經濟危機頻發、各種保守主義重返舞台、新移民大潮到來。與美國上次反猶主義背景似曾相識,又有不同。

(1)經濟全球化與絕望的銹帶白人、萎縮的中產階級

二戰結束後,美國經歷了空前的經濟繁榮,經濟、政治、軍事穩居世界霸主地位。在五六十年代,政治上開始平權運動,經濟領域開始施行分配改革,提高工人工資,改善社會福利,消滅貧窮,改變社會財富兩極分化現象。少數族裔和弱勢群體的權利和利益得到有力保障,地位上升,而原先處於強勢地位的白人、男性、資方地位相對下降。美國進入自由平等、多元共存的新文明時代。

但資本的逐利功能,要求降低成本。分配改革促使資本出走,在全球範圍內尋求更廉價的原料、人才和勞動力,在全球範圍內開始生產要素的重組與合作。在70年代,美國的製造業逐漸離開本土,轉向第三世界發展中國家;而本土經濟開始向服務業和高科技行業轉型。此後,經濟全球化全面深入發展,成為美國也是世界浩浩蕩蕩不可阻擋的大潮。

經濟全球化改變了美國原先的生產結構,但分配方式卻沒有發生適當調整,於是社會財富迅速兩極分化。一方面,美國資本出走,在全世界聚斂巨額財富;另一方面,美國本土留下了一個衰落的製造業體系,出現了大批被淘汰被遺棄的銹帶白人藍領群體和漸漸萎縮的中產階級。也就是說,美國資本金蟬脫殼,大批傳統製造業工人面臨失業,人到中老年,接受社會救濟,或者通過培訓再就業。轟轟烈烈的平權運動和分配改革,讓他們空歡喜了一場。

這些昔日以富裕自豪的白人藍領,無論財力還是尊嚴,都急劇下滑,甚至難以養家糊口,難以支撐高額的醫療費和孩子的大學學費。很多人因失意絕望而酗酒、吸毒,精神沉淪,甚至走向極端。經濟全球化,也帶來了一個不斷萎縮的中產階級。一些下層中產落入低收入,一些中上層的中產也下滑,落入艱難掙扎只繳稅卻沒福利的下層中產。社會財富高度集中在大資本家手中,並通過各種手段合法避稅。強大文明的美國賴以存在的紡錘形社會結構,已經變成了危險的金字塔結構。社會流動性降低,美國夢難以實現。《科學》雜誌2017年的一篇論文發現,1940年代出生的美國人的收入流動率為90%,而1980年代出生的美國人的收入流動率卻降到了50%。

(2)基尼係數召喚著變革

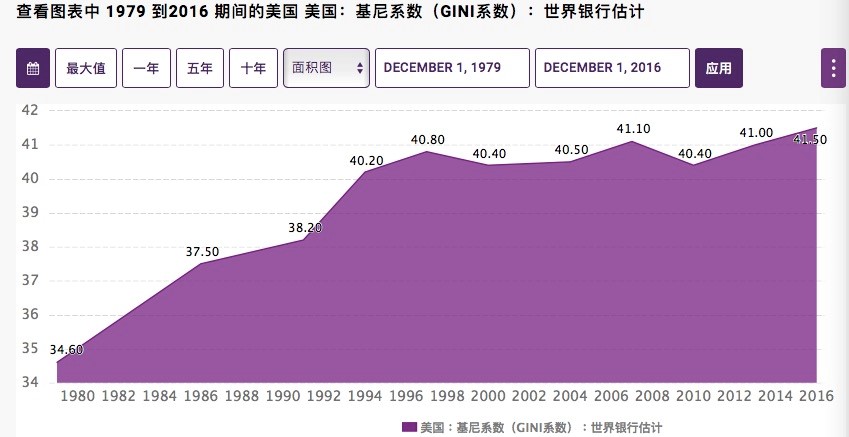

社會財富的分配狀況可以用家庭收入和家庭財富基尼係數表示,區間為0-1。基尼係數不僅反應財富分配的公正程度,也顯示社會的穩定程度。0代表社會財富分配絕對平等,1代表社會財富分配絕對不平等。

家庭收入基尼係數0.4是警戒線,超越此線,就表示社會分配兩極分化,容易引起階層對立和社會動蕩。世界銀行的數據顯示,無論美國兩黨如何爭鬥,如何輪流執政,無論美國經濟危機,還是經濟繁榮,美國家庭收入基尼係數從70年代末就直線上升,從中位0.34到1994年直達危險值,此後20多年一直居高不下,保持在危險值0.4以上。可見美國直線上升、富居高不下的基尼係數,是資本在全球合法謀求利益的「自然」結果,更是兩黨政客們在稅收上縱容鼓勵的結果。將近40年,華盛頓與華爾街關係越來越密切,全球化的繁榮悉數被最頂層的極少數富有者掠取。

家庭財富基尼係數的警戒線為0.59,跟遭遇國家破產的希臘財富基尼係數0.56相差無幾。《安聯全球財富報告2017》認為,美國的家庭財富基尼係數已高達0.81(2015年的報告為0.805)。華盛頓州立大學學者提姆· 科勒(Tim Kholer)表示,美國的財富基尼係數穩固在0.85,「很可能成為目前為止貧富差距最大的發達國家」。凱勒認為,美國基尼係數如果過高,要麼正在召喚革命,要麼正在導致國家破產。而兩者,無疑都會招來暴力和社會動蕩。

|

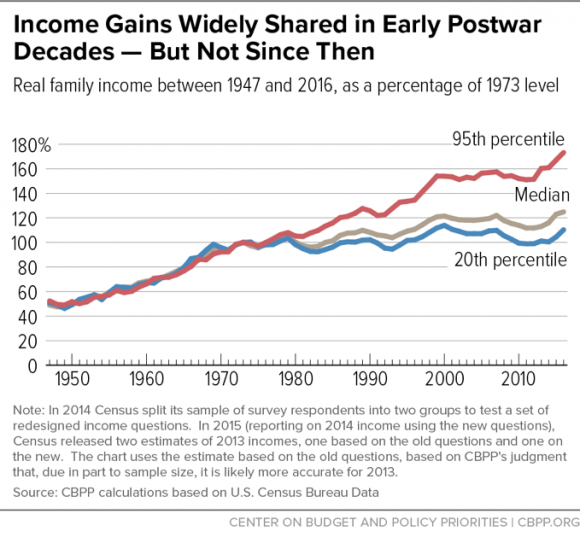

預算與政策優先事項中心(CBPP)對家庭收入的調查結果顯示了美國經濟全球化財富的流向和速度。收入排名前5%,前50%和最底層20%的家庭,在二戰後至70年代,收入都穩定增長,增幅幾乎同步。可是從70年代末開始,前5%的家庭收入增長迅速,而中產和底層收入增長几乎出現停滯,貧富差距越來越大。

|

國會預算辦公室(CBO)的調查結果顯示,從70年代末,財富火箭式上升的是排名前1%的巨富家庭。雖然跌宕起伏,但始終遠遠高於後面99%的家庭。

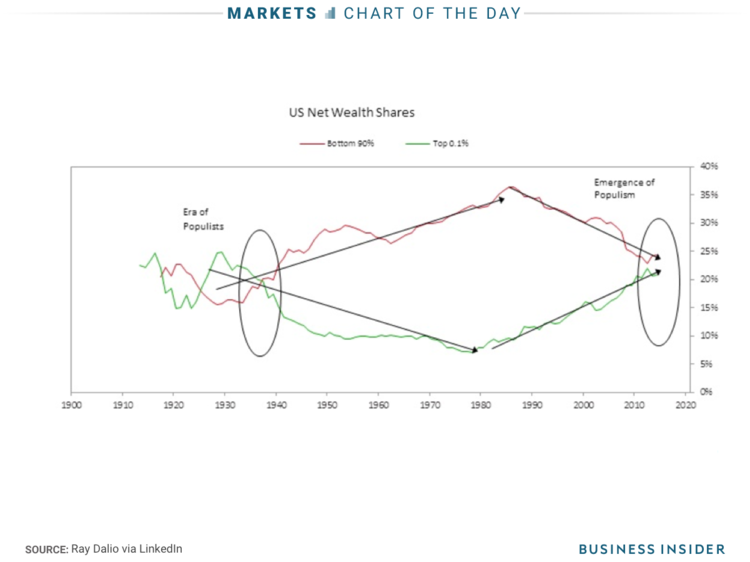

雷 ·達里奧,全球最大對沖基金公司橋水協會(Bridgewater Association)創始人,去年在Linkedin上分享了一張美國家庭凈資產圖表,內容細思恐極。美國目前凈資產排名前0.1%的家庭擁有和排名後90%的家庭幾乎等值的凈財富,貧富分化程度與美國二戰前三四十年代接近,此時民粹主義活躍程度與當時接近。

|

(3)經濟危機的反猶規律?

自七十年代末,經濟全球化在美國本土製造了一大批被淘汰的白人藍領和被不斷甩出去的中產,他們被美國資本和政客聯手拋棄。而70年代以來不斷發生的經濟危機,使得他們脆弱的生存狀況更加雪上加霜。許多人沒有足夠的財力,國家也不提供足夠的社會保障制度幫助他們度過難關。艱難的生存環境,使得一些人失去理性,容易接受陰謀論,容易找他者和弱勢群體當替罪羊,進行騷擾和暴力攻擊。反猶主義,只是其中一種而已。

據《時代》周刊報道,美國20世紀共爆發了6次嚴重的經濟危機,時間分別是:1929年,1973年,1981年,1987年,2001年和2008年。1929年大蕭條前後,美國反猶主義正狂熱。經歷過二戰和二戰後的高速發展與繁榮後,美國從70年代開始爆發新的經濟危機。截止到現在,新的經濟危機共五次,與我們觀察到的反猶主義暴力案件爆發時間和頻率基本吻合。美國反猶主義,正是在70年代末死灰復燃,爆發頻率和傷亡人數也呈上升趨勢。

猶太人成為白人至上者們的攻擊對象,與一些白人原本就有的對外來者的恐懼和猶太人戰後社會地位的升遷有關。19世紀末猶太移民如潮水湧入的時候,白人們害怕猶太人和他們爭奪資源和崗位,在財富與權力頂端取而代之。反猶主義在20年代經濟大蕭條前後達到高峰,以法律方式削減猶太移民名額和禁止他們從事某些職業。二戰結束後,因為平權運動,猶太人就業方面的禁區以法律的形式被打破,大部分躍身成為中產階級,很多在華爾街任職,有的成為巨富。猶太人雖然人口少,只佔美國人口不足2%,但職業大部分分布在銀行、律師、醫生和學者,極少從事藍領工作。

因此,當美國經濟全球化開始後,猶太人很少成為受害者,反而大多成為獲益者,在經濟、政治地位上都有大幅度提升。與此相反,從事製造業的藍領白人們,很多因經濟全球化面臨失業,在貧困線上掙扎,彷彿他們曾經對猶太移民的恐懼變成了現實。2017年,當白人民族主義者們在夏洛茨維爾遊行示威時,有人重複著當年喊過的口號:「猶太人絕不會取代我們!」

早在2015年,《時代》就提醒大家:經濟學家們預測,美國的下一次經濟危機可能隨時爆發。而匹茲堡生命樹會堂大屠殺,是否是美國政治經濟深層病變的預兆?更嚴重的經濟危機,更激烈的種族主義、民粹主義正肩並肩走在路上嗎?

(4)對新移民大潮的恐懼

1965年開始,美國見證了新的移民大潮。這次不是受東西歐國家種族主義政策迫害的猶太人,而是政治、經濟不發達地區的知識精英、底層勞動者,或戰亂地區的難民被富庶、多元、自由的燈塔國吸引。美國戰後的平權運動、分配改革和移民改革也給他們帶來了希望。在1965年,非美國本土出生的公民只有960萬,至2015年則有4500萬,非美國本土出生的公民占公民總數的比例由4.8%飆升至14%。

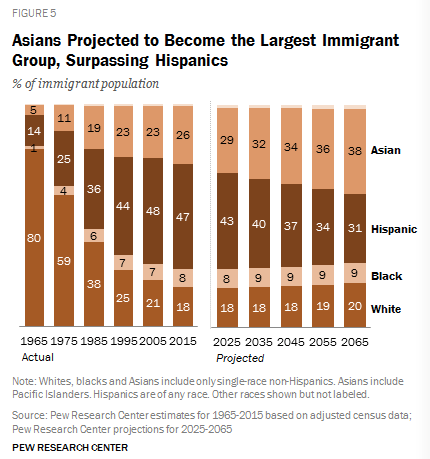

根據皮尤研究中心,目前新移民中以拉丁裔數量最多,以亞裔增長最快。如果不加以干預,到2065年,亞裔將成為新移民中數量最多的族裔,佔新移民總量38%,這或許也可以解釋特朗普為何要在墨西哥修牆和設法減少華人移民數量。

|

新移民中,包括知識精英、普通勞動力和難民。在經濟全球化中沒有分享紅利反受其害的美國公民,對新移民並不歡迎。知識精英們從事著需要良好教育和高科技訓練的工作,輕鬆進入中產階級。而普通勞動力和難民,常常做著廉價勞動力工作,並接受美國的福利救濟。他們使得美國的國內市場更豐富多元,但被本土主義者們攻擊,認為外來移民使得本土白人公民失去工作機會,還不得不支付更多的稅收,為外來移民買單,而且拉高了美國的犯罪率。儘管早有調查結果顯示,這些看法是站不住腳的。新移民是美國市場不可獲取的良性補充,他們做出的巨大貢獻遠遠大於負面影響。

但為何這次猶太人沒有出現移民大潮,卻也因為移民潮問題而被仇恨呢?主要原因在於,很多美國猶太人因為自己的歷史遭遇,樂於促進少數族裔的平等權利,樂於幫助新移民在美國安居樂業,甚至樂於庇護難民,幫助他們在美國生活下來。

為此,他們很多個人和會堂或者捐錢,或者成立組織,為新移民定居做一些非常實際的工作。比如,收到郵包炸彈的猶太富翁索羅斯,和遭遇大屠殺的匹茲堡生命樹會堂,都被反猶主義者懷疑援助大篷車難民,要威脅到美國本土白人的生存。

(5)保守主義的興起和陰謀論的肆虐

70年代,美國各種保守主義捲土重來,在教會、政治、經濟、媒體(特別是非主流媒體)、學術、生活中逐漸擴張力量,特別在福音派教會、共和黨以及社交媒體、網路媒體中影響力巨大。70年代重新興起的保守主義,作為過去幾十年自由主義文化的反動和糾偏出現,終於,也走向了另一個極端,促成了美國反猶主義複發。

反猶主義,素來有宗教歧視、種族歧視兩條腿支撐。因為戰後對德國納粹種族主義的反思,平權運動奠定的不同宗教、不同族裔間的平等,以及梵二會議開啟的宗教間的和解,以宗教為借口的歧視和赤裸裸的種族歧視失去了市場。種族歧視,需要以更隱秘、更隱晦的或者更冠冕堂皇的面目出現。

70年代,新保守主義、宗教保守主義、政治保守主義等各式保守主義粉墨登場。保守主義者們依然基本尊重自由、民主、平等等價值觀,但是堅決反對進步主義,試圖以強硬地姿態矯正自由主義泛濫給美國文化、宗教和政治帶來的危害。

他們積極行動,在政治上,投靠共和黨;在宗教上,熱情宣揚、擴張福音派教會;在經濟上,呼籲「小政府、自由市場」;在文化上,主張回到白人、男性、基督教主導的道德傳統,抨擊美國多元文化是搞相對主義和逆向歧視。他們迅速佔領了共和黨和教會兩大陣營,獲得了共和黨政治精英和很多普通白人民眾的支持,深合鐵鏽帶文化教育水平不高又陷入經濟困境的白人藍領們的胃口。

黨派、教會、白人和威權傳統,以一種奇特的方式合流。保守主義以道德、文化保守換取了眾多白人基督教信徒的支持,但是他們的經濟、政治、文化理念,卻恰恰是支持自由的資本繼續聚斂財富,支持政府不要用高稅收干涉分配,讓處於困境的白人藍領們和其他有需要的人得不到應有的幫助。

在傳播過程中,保守主義常常表現出反智主義和無理性,表現出對傳統權威的親近,為一些極端右翼出現提供了合適的氛圍、靈感和語言。70年代,3K黨和新納粹等極端右翼,也以保守主義的名義復活,以白人至上為訴求,把暴力捍衛白人的生存權為自己的神聖職責。保守主義者們對種族主義非但沒有堅決譴責,而且常常用「狗哨」語言暗通款曲、遙相呼應。保守主義政客們如里根和特朗普在爭取選票的時候尤其精於此道。1984年里根競選時用的電視廣告「美利堅之晨」展現出一番欣欣向榮的美國晨景,但出境的全是美國鄉村和城郊的白人,沒有一個少數族裔。特朗普在大選前夕,和南方福音派領袖們會談時,一句「我尊重生命」,對方立刻就心領神會。至於他「讓美國再次偉大」的競選口號,更是3K黨熟悉的語言,喚起了3K黨和新納粹的呼應。

另類右翼則不滿主流保守主義的言行,另闢蹊徑,要建立白人的民族。他們在自媒體、社交媒體和他們的刊物網站上聚集,攻擊正規媒體,傳播聳人聽聞的謠言,破壞社會精英和正規媒體的信譽,激發對其他族裔和其他宗教信仰者的仇恨。黑人、穆斯林一度成為他們肆意攻擊的對象。國師班農常年擔任執行總裁的布萊巴特(Breitbart)就是另類右翼的主要媒體之一,充滿各種不實報道、聳人聽聞的新聞和極右評論,是特朗普父子喜歡獲取「真實」新聞消息的地方。

在匹茲堡大屠殺之前,針對猶太人的暴力案件就已經不斷出現,至於普通的仇恨言論、塗鴉和謠言、陰謀等,在反猶太聯盟和《時刻》雜誌的即時記錄上已經多如牛毛。在2016-2017學年,美國校園中白人至上主義宣傳事件共165起,2017-2018學年增長到了292起,增長率77%。從2017年1月到2018年1月,推特上的涉及反猶的極端主義言論有多達420萬條。Gab.com則是一家對言論不加任何審查的自由社交網站,深受白人至上者喜愛,在上面任意散布和傳播各種仇恨言論、陰謀論和謠言。Gab也是匹茲堡猶太會堂大屠殺的兇手經常光顧的地方。而特朗普,從來就沒有正面譴責過白人至上者們。匹茲堡會堂的大屠殺,更像是一個按照事物運行軌跡必然發生的事情,而不是偶然。

(6)作為異數的特朗普

這次美國新反猶主義的一個異數,就是特朗普。特朗普是一個特殊的存在。他不是美國的病因,而是美國病灶的外部表現之一。在特朗普之前,大約從七十年代末八十年代初,伴隨著美國經濟的全球化,美國經濟政治肌體就已經染病,至今已是積重難返。30多年來,兩黨精英都束手無策,或者隨波逐流,或者甘願與華爾街沆瀣一氣。美國被資本和政客拋棄的白人藍領和普通中產,已經對共和黨民主黨都失去了信心,給特朗普上台以可乘之機。但特朗普不是他們期盼的妙手回春的救世主,而是真正給他們帶來麻煩的無知無畏者。

特朗普本身認同白人至上,使用3K黨的語言(比如「美國第一」),身為總統卻不斷煽動和呼喚種族主義,為博取基本盤的支持,卻導致美國各族裔的撕裂和傷害。種族主義一旦呼喚出來,看似呼風喚雨,卻必將失控,全盤皆殤,包括白人在內,無一族裔是安全的。

美國白人至上的種族主義,跟納粹時的德國不同,從來沒有一種整齊劃一的意識形態,也從來沒有軍令如山倒的領袖,充滿了各種不同的極端和各種可能的偶發性,無人可以掌控自如。比如,特朗普、班農和一些猶太極右翼的如意算盤是建立猶太基督教白人聯盟,可是特朗普上台後卻發生了迄今為止美國歷史上最血腥的反猶主義大屠殺。

白人至上主義者以為殺死猶太人就是拯救他們的人民,可是,1985年,遇害的歌德馬克律師一家,卻根本不是兇手認為的猶太人,也不是共產主義者。2014年,3K黨前頭目在猶太社區殺死的那三個人,也都不是猶太人,而是他自以為犯險相救的自己人。

四. 歡迎來到真實的世界:美國反猶主義的復歸?

波士頓大學凱茨教授曾經是猶太神秘主義專家,早在十幾年前,他就把研究和教學重心轉移到了猶太大屠殺領域。當時,我們認為那個時代已經永遠過去了,而且絕不會在美國這樣的希望之鄉重演。他卻說:「如果不警醒,歷史總是在不斷重複。」匹茲堡生命樹會堂血案發生的時候,他正在俄國參加一個關於大屠殺的會議。

如果上帝還在的話,匹茲堡大屠殺是上帝以11位猶太人的鮮血,向美國各族裔發出警告:美國,已經發生了根本變化。自由平等、多元共存的價值觀念,在白人至上衝擊下,已經岌岌可危。11位無辜猶太人的鮮血在呼喊:醒醒吧,種族主義已經歸來!

近40年來,美國的全球化和保守主義思潮完美結合,以華爾街為代表的美國資本在全世界賺取財富,以華盛頓為標誌的共和黨和民主黨共同保駕護航,以白人福音派為代表的保守主義為其洗地麻醉甚至轉嫁替罪羊……這種財富精英、知識精英和政治精英共謀的美國生產和分配結構固若金湯,難以撼動。雖然社會財富分配嚴重兩極分化,基尼係數二十多年處於危險值,但卻動不得,動不了。

在這期間,保守主義、極端右翼已經積蓄了幾十年力量,成功地啟動了民粹主義和種族主義,把全球化帶來的分配問題轉嫁給了外來移民和少數族裔頭上。美國關於社會財富分配製度的改革,無論能否啟動,針對少數族裔包括反猶主義的暴力事件,都在所難免。美國社會撕裂對立會愈演越烈,直到分配改革成功實現,確立更合理的新的生產、分配方式,然後進入下一個更公正的真正自由平等、多元共存的黃金時代。當然,也可能這個轉型失敗。

特朗普是70年代末以來美國全球化、本土主義和白人至上召喚出來的惡之果。他對美國社會財富的分配問題束手無策,又肆意呼喚種族主義以自保,大大增加了美國的經濟、政治和社會風險。特朗普所處的位置,讓他的言行都具有相當大的破壞性。他對白人至上主義的欣賞和縱容,已經使得這些極端組織從陰暗處公然走出來,大規模地公開聚會和遊行示威。這種情況,只有在上個世紀二三十年代美國民粹主義和種族主義猖獗的時候才會出現。只要特朗普或者類似特朗普的人物在總統位置上,美國的反猶主義惡性事件只會越演越烈,不會戛然而止。

如果未來美國沒有出現解決美國社會財富分配問題的人物與團隊,不能解決美國的公正問題,不能將業已對立的失意的美國白人和在平權運動全球化中獲利的少數族裔團結起來,我們所珍重的自由平等多元共存的美國價值觀將危在旦夕,美國獨霸世界的強盛也終究會風打雨吹去。至於反猶主義,作為理念,必然還會存在於美國白人至上者那裡,而實際上,不知道猶太人是否會像歷史上曾經無數次發生的那樣,再次捲起鋪蓋,帶上《聖經》,遠赴另一個希望之鄉。

歡迎來到一個真實的世界。有些冰冷,有些恐懼,但至少,我們可以面對真實的問題。而且,還沒有到最壞的時候。我們必須得明白,他們,這些白人至上主義者,或者這些白人民族主義者,幾十年來淪為全球化的犧牲品,是資本和政客共同的棄兒,也是受威權傳統和陰謀論所愚弄的可憐兒。他們,不是惡魔,也不是敵人,正如這些外來移民、難民和少數族裔、猶太人,既不是惡魔,不是敵人一樣。他們都曾經或者正在為自己和家人,也為美國的繁榮做出過貢獻,正如《獨立宣言》所說,都生而平等,都有生命、自由和追求幸福的權利。自由平等、多元共存的美國價值觀,雖然已經岌岌可危,可是依然值得我們再次全力以赴去爭取。

TAG:新京報 |